【大森彦七、楠木正成の霊と闘う】

太平記・・・・サレバトテ、是程マデ習シタル猿楽ヲ、サテ有ルベキニ非ズトテ、又吉日ヲ定メ、堂ノ前ニ舞台ヲシキ、桟敷ヲ打双ベタレバ、見物ノ輩群ヲナセリ。猿楽已ニ半バ也ケル時、遙ナル海上ニ、装束ノ唐笠程ナル光物、二三百出来タリ。海人ノ縄焼ク居去火(いさりび)カ、鵜舟ニ燃ス篝火歟ト見レバ、其ニハアラデ、一村立タル黒雲ノ中ニ、玉ノ輿ヲ舁連ネ、懼(おそろ)シ気ナル鬼形ノ物共前後左右ニ連ナリタリ。其迹ニ色々ニ冑タル兵百騎許、細馬ニ轡ヲ噛セテ供奉シタリ。近ク成シヨリ其貌ハ見ヘズ。黒雲ノ中ニ電光時々シテ、只今猿楽スル舞台ノ上ニ差覆ヒタル森ノ梢ニゾ止リタル。見物衆ミナ肝ヲ冷ス処ニ、雲ノ中ヨリ高声ニ、「大森彦七殿ニ申スベキ事有テ、楠正成参ジテ候也。」トゾ呼リケル。

彦七、加様ノ事ニ曽恐レヌ者也ケレバ、些(すこし)モ臆セズ、「人死シテ再ビ帰ル事ナシ。定テ其魂魄ノ霊鬼ト成タルニテゾ有ラン。其ハヨシ何ニテモアレ、楠殿ハ何事ノ用有テ、今此ニ現ジテ盛長(彦七の諱)ヲバ呼給ゾ。」と問ヘバ、楠申ケルハ、「正成存命ノ間、様々ノ謀ヲ廻シテ、相模入道(北条高時)ノ一家ヲ傾テ、先帝ノ宸襟ヲ休メ進セ、天下一統ニ帰シテ、聖主ノ万歳ヲ仰処ニ、尊氏卿・直義朝臣、忽ニ虎狼ノ心ヲ挿ミ、遂ニ君ヲ傾奉ル。

之ニ依テ忠臣義士、尸(かばね)ヲ戦場ニ曝ス輩、悉ク修羅ノ眷属ニ成テ瞋恚(憤怒のこと)ヲ含ム心止時無シ。正成彼ト共ニ天下ヲ覆サント謀ニ、貪瞋痴(貪欲、瞋恚、愚痴の三煩悩のこと)ノ三毒ヲ表シテ必ズ三剣ヲ用フベシ。我等大勢忿怒ノ悪眼ヲ開テ、刹那ニ大千界ヲ見ルニ、願フ処ノ剣、適(たまたま)我朝ノ内ニ三アリ。其一ハ日吉大宮ニ有シヲ法味に替テ申給リヌ。今一ハ尊氏ノ許ニ有シヲ、寵愛ノ童ニ入リ代テ乞取ヌ。今一ツハ御辺ノ只今腰ニ指タル刀也。知ズヤ、此刀ハ元暦ノ古ヘ、平家壇ノ浦ニテ亡シ時、悪七兵衛景清ガ海へ落シタリシヲ江豚(いるか)ト云魚ガ呑テ、讃岐ノ宇多津ノ澳(おき)ニテ死ヌ。海底ニ沈デ已ニ百余年ヲ経テ後、漁父ノ網ニ引レテ、御辺ノ許ヘ伝ヘタル刀也。所詮此刀ヲダニ、我等ガ物ト持ナラバ、尊氏ノ代ヲ奪ハン事、掌ノ内ナルベシ。急ギ進セヨト、先帝ノ勅諚ニテ、正成罷リ向テ候也。早ク給ラン。」ト云モハテヌニ、雷東西ニ鳴度テ、只今落懸ルカトゾ聞ヘケル。

盛長、是ニモ曽テ臆セズ、刀ノ柄ヲ砕ヨト拳(にぎっ)テ申ケルハ、「サテハ先度美女ニ化テ、我ヲ嚱(たぶらか)サントセシモ、御辺達ノ所行也ケルヤ。御辺存日ノ時ヨリ、常ニ申通セシ事ナレバ、如何ナル重宝ナリ共、御用ト承ランニ惜ミ奉ルベキニ非ズ。但此刀ヲクレヨ、将軍ノ世ヲ亡サント承ツル、其コソエ進ズマジケレ。身不肖ト雖モ、盛長、将軍ノ御方ニ参ジ、弐(ふたごころ)無キ者ト知レ進(まいら)セシ間、恩賞厚ク蒙テ、一家ノ豊ナル事此ニ過ギタリ。サレバ此猿楽ヲシテ遊ブ事モ偏ニ武恩ノ余慶也。凡勇士ノ本意、唯心ヲ変ゼザルヲ以テ義ト為ス。サレバ縦ヒ身ヲ寸々ニ割レ、骨ヲ一々ニ砕ルル共、此刀ヲバ進スマジク候。早御帰リ候ヘ。」トテ、虚空ヲハタト睨デ立タリケレバ、正成以テノ外ノ忿レル言バニテ、「何共イヘ、遂ニハ取ン者ヲ。」ト訇(ののしっ)テ、本ノ如ク光渡リ、海上遙ニ飛去ニケリ。見物ノ貴賤是ヲ見テ、只今天ヘ引アゲラレテ挙ルカト、肝魂モ身ニ添ネバ、子ハ親ヲ呼ビ、親ハ子ヲノ手ヲ引テ、四角八方ヘ逃去ケル間、又今夜ノ猿楽モ、二三番ニテ休ニケリ。・・・ (大森彦七事;巻第二十三)

これは、湊川の合戦で細川定禅に与力して楠木正成を敗死させた(と伝えられる)伊予の豪傑、大森彦七の逸話である。およそ現実的とは思われない楠木正成の妖怪譚として半ば唐突に「太平記」に記されている。それもかなり長い物語として・・、おまけに彦七のそれまでの事績については何も記されていないというのだから、「太平記」の筋とは全く別物の挿話として読む者の目を惹くし、さらに話の途中にこれまた唐突に香川県綾歌郡宇多津町が関係する、とくれば「阿讃戦国史」でも一項目を立てて取り上げざるを得ないのである。そこでまず、「太平記」に記される世にも奇怪な物語のあらすじを述べる。

時は暦応5年(1342年)春、湊川合戦からすでに6年が経過し、伊予国において恩賞に与った彦七は現 松前町の「御堂」(性尋寺、後の金蓮寺)において盛大に猿楽を催すことにした。五本松村(現

愛媛県伊予郡砥部町)の邸宅を出て矢取川のほとりまで来たとき美しい女が川を渡れないでいるのに出くわす。事情を聞くと今宵の猿楽に行きたいのだという。それでは、と背負って川を渡っていると、急に重さが増し川面に映った姿は大きく口が裂け牙や角が生えた鬼女の姿であった。鬼は彦七を掴んで宙に持ち上げようとするがもみ合いながら田の中に落ちるとともに鬼は煙のように消えてしまった。彦七も一時、人事不能に陥ったため(じきに回復)、今晩の猿楽は中止となった(図1.)。

図1.彦七が美女を背に川を渡っている場面(「新形三十六怪撰」より、詳細図は⇒❡)。この後、口が耳まで裂けた鬼女に変身する。

(国立国会図書館デジタルコレクションにて公開)

しばらくして猿楽を再挙行し進行も終盤を迎えた頃・・海上に夥しい光る物体が現れ近づいてきたと見るや、稲妻が光る黒雲の上に輿が並び幾多の武士が取り巻く中に「大森殿に言いたいことがあって、楠木正成が参上した。」と姿はなく大声だけが轟いた。そして言うには、「今、北朝を倒すには三毒を表す三剣が必要である。一つは日吉山王権現、もう一つは尊氏の手許にあったがすでに入手した。あと一剣は彦七が帯びている太刀である。それは寿永の昔、悪七兵衛(平)景清が壇ノ浦で海に落としたが、イルカが飲み込んで宇多津の沖まで来て死んだ。百年間、そのまま海底の砂に埋もれていたが漁師にかかって巡り巡りて彦七の帯剣となった次第。早くこちらに渡されよ。」とのこと。北朝に味方する彦七が渡すはずもなく気丈に刀を握りしめて睨みつけると、「必ず奪い取って見せる。」と罵りながらそのまま黒雲は人々が恐れ戸惑う中を海上に去っていった。こうして、この夜の猿楽も途中で中止となった。上に掲げた「太平記」原文はこの場面を抜き書きしたものである。(図2.)

それから数日して、今度は五本松村の自宅に黒雲が舞い降りると、後醍醐天皇、護良親王、新田義貞、平忠正、源義経、能登守(平)教経も一緒に降臨しているとの正成の声が聞こえ、よく見ると正成も湊川で討ち死した時のままの姿で現れ、「早く太刀をこちらに渡せ。」と要求する。しかし、彦七以外の人々にはその姿は見えないようだ。彦七は「目に病があると、空中に花は舞うような幻を見るという。貴殿らも幻であるから驚くには当たらない。」と拒否、黒雲の中から罵る声が響き渡るが、そのまま飛び去ってしまった。少しして、彦七は急に山々を走り回ったり、太刀を振り回すような狂乱状態になる。二度三度、正成の怨霊を追い返した彦七も遂に魔物に憑依されたかと家人も困惑して彼を一室に閉じ込めて警護することにする。突然、天井から熊のような毛むくじゃらの手が下りてきて彦七の髷を掴んだと思うと、そのまま空中に連れ去ろうとする。熊手は梁から軒に出ようとするが彦七は太刀を振り回して抵抗し、なんとか難を逃れる。彦七の足下には“牛の首”がひとつ転がっており、夜通し鳴き喚くので打ち砕いて池に放り込んだ。

次の夜、警護を百人以上に増やして用心していると、大きな山蜘蛛が天井から下りてきて人々の手足に糸をかけると再び天井に上がっていった。彦七は突然、起き上がると「心得た!」と叫んで何者かと組み合っているようで転げ回り、早く取り押さえろと家人に訴える。家人は手足が動かずに難渋するが、なんとか大人数でその何者かを押さえ込んでよく見ると、半分に割れた罪人の首であった。明け方、光る鞠のような物が空中から飛んできて草むらに落ちた。よく見ると彦七の太刀に貫かれたもう半分の首であった。太刀は自ら飛んでいって彦七を救ったのである。罪人の首もまた火の中に投じて細かく打ち砕いたのである。怪異はさらに続く。もう、七回も化け物が押し寄せるも悉く退散させたのでこれで終わりだ、と安堵していたところ、「まさか七回ということはない。」と空中で声がして2m近くもあろうかというお歯黒をした巨大な女の首が笑いながら人々を見下ろしていた。家人はその場に気絶してしまったが、彦七と禅僧は平気な様子で笑い返すと、そのまま空中に飛び去っていった。その後、禅僧の勧めで大般若経を夜通し読経させていると、夜半から風雨となり、空中から車の響きや馬の蹄の音が絶えず聞こえてきて一同、肝を冷やしたが、その日を境に正成の怨霊が彦七の前に現れることは二度となかったという。

こんなことがあって彦七は、このような名剣を無位無冠の者が持つべきではないと決心し、足利直義に献上するに至る。直義はその由緒書を見て感嘆し、鞘を作り直して大切に賞翫したと伝えられる、というところである。

図2.左は黒雲の中から楠木正成の声が響く場面。(「本武者考鑑」(西川自得叟祐信画 寛保4年))

右は楠木正成ほか護良親王ほか7人の悪霊が現れた場面。(「絵本太平記」(中村頼治 東京同益出版社 明治16年))

(国立国会図書館デジタルコレクションより転載、一部、合成)

この物語は明治時代に入り、新歌舞伎の演目で9世市川團十郎の十八番となったり、「立川文庫」で彦七の勇壮が子供の武勇心に火をつけたことも相まって「太平記」の中でも最も有名な人物のひとりに祭り上げられたが、もちろん「太平記」作者にとっては彦七というよりも楠木正成の怨霊が主役である(⇒❡)。何度も何度も執拗に付きまとう中でも冒頭に挙げた、黒雲の中に正成の大声だけが稲妻とともに響き渡る場面が小生は一番怖く感じる。昔、何かの評論で読んだことがあるが、上田秋声の「雨月物語」の中で最も怖い話はどれかというアンケートをしたところ、圧倒的に「吉備津の釜」(⇒❡)であったらしい。それは怨霊の凄まじさとともに、声だけで姿が見えない独特の恐怖が秋声の名文とともに十分に醸し出されているからだという。また、彦七が見た幻が湊川での最期の姿のままであったというのも怖さと言うよりもある種の悲しさや哀れささえ感じてしまう。こういうところもよくできた演出で、読む者に強烈な印象を与えるのに成功しているのだと思う。幻に現れる怨霊は、後醍醐天皇、護良親王、新田義貞、平忠正、源義経、能登守(平)教経、それに楠木正成を加えて7人である。義経と教経に至っては敵同士であるし、忠正は保元の乱で崇徳側について甥の清盛に首を打たれる平氏で、ならば崇徳院や為義、為朝もともに出てきて然るべきなのに、なぜこの7人なのかは些か疑問に思うこともある。まあ、幻は幻として深く考える根拠もないが、これが四国各地に残る“七人ミサキ”伝説(⇒❡)の原型かも?と思うとまた違った興味を覚えるのである。

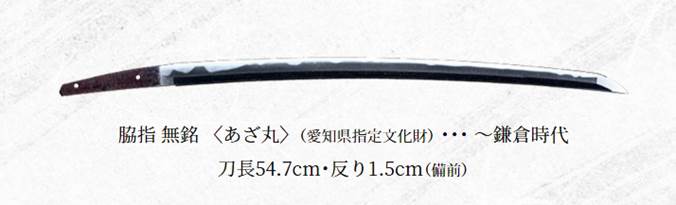

楠木正成が奪おうとした彦七の太刀は、おそらく“三明の剣”(⇒❡)のひとつの“あざ丸(痣丸)”(⇒❡)と思われる。屋島檀ノ浦の錣(しころ)引きで有名な平景清(⇒❡)が持っていた刀としても有名であるが、怨霊の語る日吉大宮と尊氏の所有する残りの二剣と三明の剣との関係は不明である。あざ丸は所有者に災いをもたらし特に眼病に陥らせる妖刀で、景清も眼病に悩んだというし、後の所有者の丹羽長秀もまた然りで、持ち主を転々としながら現在は熱田大神宮に納められている。この物語でも「目に病があると、空中に花は舞うような幻を見るという。貴殿らも幻であるから驚くには当たらない。」(「一翳、眼ニ在レバ、空、花乱墜ス。」トイヘリ。千変百怪何ゾ驚クニ足ン。)と彦七にも眼病があることを仄めかしている。それでもなお自分の元に置いておきたいと思うところが名刀の名刀たる所以とも言えるだろう。この刀をイルカが飲み込んで宇多津の沖で死に百年の後に漁師の網にかかったという下りは怨霊の言葉を借りていることもあり、荒唐無稽といえばその通りなのだが、なんらかの名刀が宇多津の沖で揚がった、あるいは誰かに所有されていたというのは事実なのかもしれない。現在、皇室の御物である“小烏丸”(⇒❡)も、平家重代の家宝で長門の壇ノ浦で三種の神器の草薙剣とともに海中に沈んだと伝えられていたが、江戸時代になって伊勢家(⇒❡)に存在するのがわかり明治時代に皇室に納められたという逸話を持つ。もし怨霊の欲した剣が“あざ丸”であるとするなら、海中に没したというのは表向きで鎌倉時代も秘かに伝承されそれを大森彦七が入手したということも考えられるかもしれない。それでも何故、宇多津なのか?・・そんなことを空想しながら熱田三剣に数えられる“あざ丸”をぜひ、一度、拝見してみたいものだ。

図3.熱田神宮の草薙館に納められる“あざ丸”。同館HPより転載。

楠木正成と讃岐との関係はまだまだ終わらない。江戸時代になり高松藩主となった松平頼重は弟の光圀にも劣らぬ勤皇主義者で、正成の末裔とされる楠木正虎(⇒❡)の玄孫(太郎左衛門正長)を探し出し高松藩士として招聘した。これを“高松楠氏”と称している。福家惣衛の著した「大楠公と讃岐」(香川県教育図書(株) 昭和10年)には「(頼重公は)特に大楠公の誠忠を敬慕せられ、其の子孫を捜索して之れを招致し、禄を給して養はれた事は偉大な事業である。こゝを以て大楠公の苗裔高松に繁昌して明治維新に至る。而して其の族の多きこと十戸に及んだ。世に大楠公の裔孫と称する者頗る多いが、殆ど皆假冒である。独り高松楠氏は今日史学者の間に於て最も由緒の正しいものとせられて居る。」と記されている。水戸にしろ高松にしろ、幕府の親藩でありながら内部に勤皇の権化の種を擁護したことが永い時間のうちに醸されて幕末の藩論の確執を生み、最終的に藩を崩壊させながらも倒幕へと傾いていくあたりは500年を経ても、弟の正季と今際の際に「七生滅賊」(⇒❡)の誓いを交わした執念深い正成の怨霊いまだ健在なりの思いを深くしてちょっぴり身震いがするのである。

図4.福家惣衛著「大楠公と讃岐」の表紙。香川県における戦前の皇国史観に大きな影響を与えた。