南海治乱記・・・天正八年月日、宇和郡美間郷に土居、金山、岡本、深田、高森五ヶ所の敵城あり。其間一里二里或は半里もあり、其中に岡本の城を忍びを以て取るべき才覚して久武内蔵之助出陣し又、竹内虎之助と云ふ士を大将として功者の士二拾人仕立て脇道を経て三日路つづきたる大山を越るに其内に煙を立てまじき為に五日の粮食を一度に炊き下人に持せて岡本の城に忍び寄る。城中の者聞付て出合と云へども本丸を乗取二の丸を暫くこたへて鉄砲を打合ふ。久武其音を聞て兼て期したることなれば路の程半里ほどの所を懸つくるに深田高森の両城の間を一騎打に通りて馳行く所に、敵方岡本の城は土居義清が枝城なれば岡本城の合図の火を見て義清速に馳て中途の到り鉄砲を伏て待處に、土佐方には是を知らずして岡本の城より十町ばかりの手前にて馬を乗捨て息をも継がず攻上る。義清よき矢ごろに起つて久武内蔵助、佐竹太郎兵衛、山内外記三人の兵将を打落す。其外諸士下々まで若干討れて敗北す。岡本の城を取たる竹内も城を明捨てゝ引取る。敵彌ましに募りて此邊の城持ども降参せず。此時、岡本の城にて竹内虎之助、同婿の彌藤次其外の者ども一人も残らず討死しぬと五日路隔たる土州竹内宿所へ聞へければ彌藤次が女房十三才なりしが、父も夫も討死したりと聞て我も同前に死なんと書置して守刀にて吮(のど)を掻切りて死す。虎之助も彌藤次も深手なれども生て還る。彌藤次、切腹せんとす。虎之助申すやうは、彌藤次は我姪男(おい)也婿也。我女子を失ひたる上に其方を失ふては我なげき幾ばくぞや、又竹内の名字を継べき者無くして家断絶す。即世を渡すべきなりとて知行を家督せしめ竹内玄蕃と云ふ。虎之助は隠居して佐竹の城の番頭を勤しむ。久武戦死の跡は其弟、彦七郎親秋を以て継しめ又、内蔵助と称号する也。 (予州美間郷合戦記;巻之十三)

元親記・・・・・去程に、この内蔵助と云ふ者は、家老頭、武篇才覚、旁非類無き者にてありしなり。之に依り予州中郡より南伊予分の軍代を申付けらる。先づ予州河原淵の城主一覚・西の川四郎右衛門・菅田・北の川・魚無城主共内蔵助籏下へ降参す。斯りける処に、南伊与美間郡の内、城数五つあり。その内岡本と云ふ城、手合する者ありて、忍び入りて之を取る。内蔵助この城へ人数を差籠むべしとて、懸助け候処、残りの城より取出て合戦す。爰にて内蔵助打果てたり。その後は前の内蔵助の跡を弟彦七に云付けられ、又内蔵助になされしなり。

次に右の兄内蔵助、先年有馬湯治に上り、三七日入る。折節太閤様筑前殿と申せし時、御湯治なされ、内蔵助御相湯に入申す。扨て罷下るの後、元親卿に申す様、今度不思議の仕合せにて、羽柴筑前守殿と相湯に入申し候。この人の能々見申すに、只人にて御座なくと、見及び申し候。必ず以来は天下の主にもあり給ふべき人と見申し候。只今迄信長卿への御奏者、明智日向守殿一篇になされ候義に候。是非是よりは御分別なされ、筑前守殿へも、仰せ通ぜられ候て然るべく候半と申し上る。その後は、その補ひをもし給ひしなり。この内蔵助と云ひし者は、万事に案深き者にて、元親卿も耻られ候て、残りの老どもよりは挨拶各別なりし者なり。 (久武内蔵助討死之事付けたり内蔵助有馬湯治之事;巻之上)

松丸の河原淵氏を降参させた土佐軍は、広見川沿いに三間に侵攻し宇和島の北を押さえる事によって西園寺氏の勢力を分断、弱体化させることを目論んだ。この作戦の大将に重臣の久武内蔵助親信を充てたことは、元親が如何に南伊予の制圧に力を入れていたかが推し量られる。すでに北伊予は大西頼包の計略でさしたる戦闘もなく元親に臣従し、讃岐の香川氏のも親和を養子に送り込んだ時期で、きたるべき三好氏との決戦のためにはぜひとも背後の憂いを取り除いておくことは急務であったからである。しかし、この辺りの領主は容易に元親に降参しようとはせず、鉄砲の威力を頼んで幾度も土佐軍を敗退させていたために、親信も今度こそは、という意気込みで岡本城の攻略を計画したのであった。

まず、竹内虎之助という剛の者に若干の強兵をつけて間道を伝って岡本城に乗り込ませた。暑い時期に5日間の粮食を携行しながらの行動はさぞ苦労したに違いない。それでも、あらかじめ土佐に内通する者もいたため容易に乗っ取りは成功したかに見えたが、それを察知した大森城主の土居清良はさっそく搦め手から忍び入って城中の土佐兵を制圧してしまう。清良の知略はここからで、土佐軍の立てた旗指物などはそのままにしておいて鉄砲や狼煙を上げて意気込む親信本軍を誘き寄せたのであった。岡本城が墜ちたと思い込んだ親信は平道を一直線に駆け抜けて城の東側からよじ登ろうとしたところを、数段に構えて伏せておいた清良の鉄砲隊が一斉に火を吹いたのである。鉄砲は数百丁もあったとも伝えられる。予想外の伏兵と鉄砲の轟音に大混乱する中で久武内蔵助をはじめ副将の佐竹太郎兵衛義秀(佐竹信濃守義直の弟、上の加江城主。弓の名手でも知られる)、山内外記宗信、国吉次郎貞信ら三将は尽く討ち取られてしまった。まさかの大将までの死に元親はさぞ落胆し切歯したであろうし、この戦いを期に土居清良の名声は南予第一の智将として天下に轟いたのである。

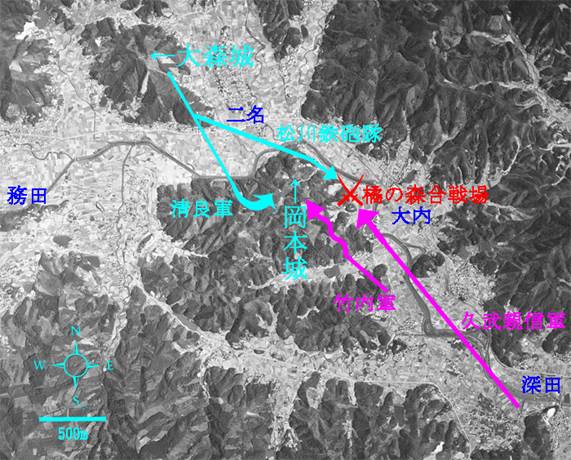

清良が伏兵を仕懸けた位置は岡本城の郭から続く尾根の東端であったと考えられている。そこには土居垣内地区の八幡神社があり付近に討たれた土佐兵の霊を祀った五輪塔もあったと伝えられるが今は荒廃して見る影もないという(⇒❡)。「豊かな激流」(二宮南城著 昭和47年)には、清良の鉄砲軍師として松川源三郎忠亮なる人物が描かれているが土居氏がこれほどの鉄砲を入手し使用可能になったのも、こうした特別な鉄砲軍師の存在があったことは想像に難くない。土居氏の先祖は源義経に従い衣川で戦死した鈴木三郎重家とされる。その後、河野氏に従って伊予に入国し戦国時代には西園寺十五将に数えられるに至った。一時は大友氏に祖父、父を殺されて衰微したが清良の代に大森城主となって家を再興したという(⇒❡)。一條氏と河野氏の狭間にあって抑圧された反骨精神がいち早く近代兵器を取り入れさせ、長宗我部軍の侵入に素早く鉄槌を下し得たのであろう。その抵抗運動を了として新領主の小早川隆景からも所領を安堵された。清良はまた「農」を重んじたことでも知られている。その精神は永く郷里の人々の崇敬を集め、現在も「土居清良公」と呼び捨てにはせず「清良神社」(⇒❡)に神として祀られている。

「元親記」には、久武親信が有馬温泉で秀吉と同湯し、その天下を制する器量を見初めた逸話が記されている。明智だけを頼りにせず秀吉に万事相談するよう元親に勧める辺りはさすが炯眼を持った名臣に相応しく、この時の戦死がなければ長宗我部家もまた違った方向に進んでいたかもしれず、岡本城の戦いは同家滅亡の端緒となった運命の戦いであったと言っても過言ではなかろう。

(航空写真は国土地理院(昭和39年)を使用。拡大は画像をクリック!)