昔阿波物語・・・木津山の城は、篠原自遁の住所にて御座候ひつれ共、叶はずして淡州へ御退きなされ候。きつ(木津)の山は、土州よりこしらへ、東條関之兵衛殿をこめ置き候。讃岐の国も、みなみな元親の切取になられ、四国は悉く手に入り候に、森志摩守は、撫養脇に土佐泊と申す山に籠居て、阿波の牢人衆を抱置き、志和具(塩飽)、せうと(小豆)島、播磨なた(灘)、和泉なた(灘)へけいこ(警固)をあげ、ふたうらにして、兵粮を取り、牢人衆をちらさず候。唐国は存ぜず、志摩守の様なる兵者は日本には承らず候。 (第三之巻)

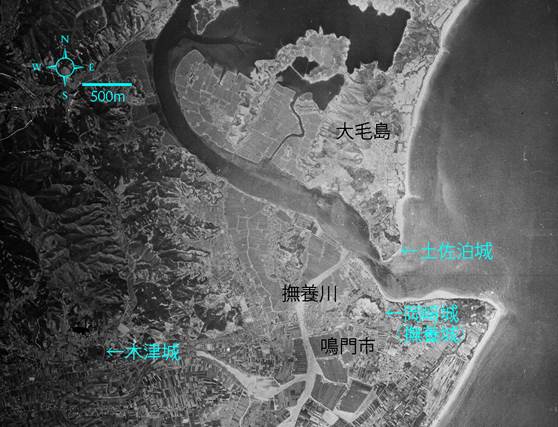

(国土地理院航空写真(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)

三好家の存亡を賭けた中富川の合戦にも参加しようとしない篠原自遁には、十河存保ももはや諦めの境地であったろうが、木津城には信長の四国征討に必要な兵粮がそのままになっており、勝瑞を下した元親の次の標的はこの木津城であったと思われる。ところが、さすがに我が身に迫る危険をいち早く察知する能力だけは抜群で、一戦を交えることもなく淡路へ逃げてしまった。名にし負う”自遁”の名は上辺だけではなさそうだ。おまけに愛人である存保の母、小少将も連れてというのだから羨ましい限りである。ただ、この時の小少将の年齢を考えるに、最初は細川持隆の側室で、持隆は明応6年(1497年)の生まれであるから、仮に30歳の年齢差があるとしても天正10年(1582年)には御年45歳ということになる。当時としては大年増だが、現代ではまだまだアラフォーを過ぎた妖艶な熟女と言ったところか?まあ、実母のボディガ−ド代わりに存保も渋々公認していたのだろう。淡路におけるご両人のその後については杳として知れない。自遁が退去した木津城には、四国戦略の要めの城として、元親お気に入りの桑野城主の東條関之兵衛が入った。

一方、勝瑞に兵粮を提供した土佐泊の森志摩守元村は、「古城諸将記」(阿波国徴古雑抄)によれば八幡太郎源義家の末裔とされ、阿波水軍の総帥である(⇒❡)。上の航空写真を見てもわかるように、土佐泊城は大毛島の突端に位置し、島のため船がなければ攻め寄せることはできない。おまけに複雑な地形の上、潮流が速く、撫養川の堆積物で浅瀬も多いので船でも迂闊に近づくと座礁してしまう。誠に水軍の本拠地として難攻不落の立地条件と言えよう。他にも四宮氏や安宅氏なども出自は異なるものの細川氏や三好氏の海上勢力であった。元村は最後まで元親に屈服せず、孫の権平を引田の戦いで失っている。その甲斐あってか江戸時代にも蜂須賀家の家臣として存続した。こうした水軍は、どこの大名でも利用価値が高いので内輪もめで滅びない限りは、主家が滅亡しても逞しく自立している場合が多い。塩飽水軍にように、時の権力者から朱印状をもらって近隣の大名も手出しできない自治権を獲得している場合もある。味方にすれば重宝だが敵にすると実に厄介なのが当時の水軍なのである。森氏もその頭領として大大名の狭間でしたたかに生き抜き、元親に最後まで屈しなかったという点において「志摩守の様なる兵者は日本には承らず候」と絶賛されているのである。