脇人神社由緒・・武田上野介公嫡子千勝丸公十六才ニテ長曾我部新右衛門方へ虜ニ相成リ家老吉田六郎左衛門子息孫市同佐野筑後守子息善左衛門湯浅志摩助三人当地ニ相成リ軍中聞合ヒ見合セ千勝丸取返シ度所存ニテ相残リ申ス所千勝丸切腹相成リ御霊所古城跡丸ノ内ニ御座候其後所ノ氏神ニ勧請仕リ唯今神号ヲ脇人大明神ト相唱へ候

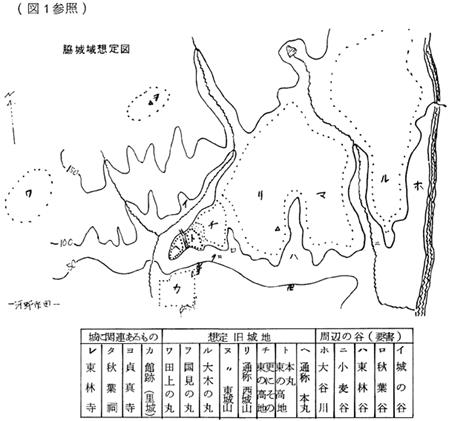

(左;脇城域想定図(阿波学会研究紀要より)。右;国土地理院航空写真(昭和40年)。拡大は画像をクリック)

中富川の決戦前夜、天正10年8月20日頃、武田信顕、信定父子の守る脇城は、長宗我部親吉率いる三千余の軍勢の猛攻を受けた。まず正面の里城(上図(左)カ)を焼き本丸(ト)を力押しで攻めるもなかなか落とすことができない。それでは、と西の田上丸(ワ)を攻撃するも一向に戦況は好転を見せない。その時、近くの観音堂の僧、仙光が「国見の丸(ヲ)を先に落とせば本丸はすぐに落ちる。」と間道を教えたので、その通りにしたところ22日になって脇城は陥落した。城主の信顕は再起を計って讃岐山脈を越え引田方面に逃走したが、土佐軍の追撃を受け現在の東かがわ市町田付近で惨殺されたという。当時は讃岐でも長宗我部軍が香西氏を下し十河城に向かって東進している途中で混乱状態であったと思われる。信顕はおそらく十河氏の虎丸城に入ろうとしていたのではないだろうか?城を目前に無念の死であった。墓は同地の東昭寺にある。なお、「大内町史上」(昭和60年)には「天正十年八月二十二日、長宗我部元親に攻められて落城し、讃岐国白鳥へ逃れたが、翌天正十一年春、長宗我部軍と豊臣秀吉の仙石秀久軍との戦いにおいて白鳥付近で戦死したとされているが、寺伝などによると、信顕は、この合戦において手傷を負い、町田村の東光寺(現在の東昭寺)に隠れ、その後同寺において没したとのことである。墓は同寺裏山の寺院代々住職の墓地内にあり、法名「恵命院仙室等庵居士」、信顕三代の子孫武田太郎左衛門が承応(1655年)四月二十三日に建立したものである。法名から推測すると、信顕は東光寺で仏門に入ったか、または客分として丁重に待遇されていたことであろう。」とまた違った歴史を伝えている。確かに脇城脱出時に敵が延々と白鳥まで追跡したというのは不自然でもあり、この方が正しいような気もする。一方、嫡子の信定(千勝丸)は脇城に残り奮戦して討死したとも、或いは土佐方の人質であったために落城後に城外で切腹させられたとも伝えられている。享年16歳であった。現代の感覚からすると、落城寸前の城に初陣に等しい嫡男を見捨てて讃岐に脱走する信顕の行動は果たして如何なものか、と思わざるを得ないが、何か大きな事情が隠されているのかもしれない。その後、脇城には長宗我部親吉が入城した。江戸時代に入り蜂須賀九城として重臣の稲田氏の支配となったが、そのとき脇人神社を創建して信顕と信定が合祀されたという。

残念ながら、脇城落城に関しては「南海治乱記」をはじめ、小生手持ちの文献では記載がなく、「阿波古戦場物語」(鎌谷嘉喜 著)や「戦国の覇者 三好家と十河一族」(谷口秋勝 著)、「阿波学会研究紀要」(⇒❡)などを参考にさせていただいた。「古城跡御答向一巻」という文献に記されているとのことなので、現在、照会中である。若し、ご存知の方がおられたら、ぜひ、ご教示を賜りたい。