南海治乱記・・・天正七年、宇和郡美間郷高森家中の者謀反すべき由、土佐方へ内通す。其事相きはまり土佐の兵将、桑名彌次兵衛三千余人、光富権助八百余人、宿毛右衛門大夫千五百人、十市備後守八百余人、凡六千余人を以て小笹山を踰ゆと聞しかば、敵方にも深田、土居、金山、岡本、高森五ヶ所の家中、野心の者の穿鑿あり。高森の城に叛逆人露見して六人打果す。土佐方は是を知らずして二拾町ばかり隔たる善家と云ふ山に打上り高森の合図の燧(ひのて)の上るを待て城ヘ乗るべしと待つ處に、城中より是に似せて城の後に萱を積み火を付て家を焼立るかの如くに見合する故に土佐の将兵、我が相図の火と心得て敵の持城深田の跡になし高森の城の雲に聳たる城に攻上りて切岸の塀際に近くなりたるとき、城内より首六つ、塀の外へ投出す。此時、土佐の兵あきれ果て城へも乗らず、又引にも引れず、十方に暮たる形勢也。深田の敵城を十余町跡になし一番鶏に食を食し高山に攀上て明る日の八つ時まで水を呑むことも成ずんば、飢渇に遇こと云ふばかりなし。近邊の敵城より後巻をなさば土佐の兵は一人ものこるまじき所に、面々の城にも謀反人有かと疑をなし城を出ざるゆへに高森の切岸より引取りぬ。

さて、深田の城を引離れ身方地へ引取る時の押へには十市備後守也。引除の次第は、桑名彌次兵衛組三千余、山路の小坂を越へて身方地へ引入る。二番に光富権助組八百余、同じく坂を越る。三番に宿毛右衛門大夫組千五百余人、坂の麓まで引取る時、敵城金山、土居、岡本、高森四ヶ所の城より四千ばかり出て後殿したる十市備後守に推かかり合戦す。敵、多兵なれば迫立てられず乱れて引に引く。宿毛が兵士も足を乱す處に、切通の細道にて七人踏龍り敵を防ぐ所に、兵将宿毛是を見て唯一人返したり。七人も力を得て、返せ返せと同音に呼れば山彦答て百人ばかりに聞えけるは其所、竹林なれば物陰に多兵返して居るかと疑て敵もかからず、大将十市が返したるを見て返せ返せと云止ければ、敵方には引ぞと心得て遂(おい)来る。是に於て切所にて相手向の鑓合あり、敵の物頭、深田太郎兵衛を討取る。土佐方是を得て相懸りに懸り廣畠の真中にて敵は鑓四本、土佐方は鑓三本にて土煙を立て相合けるが暫して敵方負て退く。其時、其場へ聚る兵将四十四人と申せども吟味の時鎗を合したる者四人、首取たる者五人也。其外、手に合たる者八人、共に拾七人也。此外は沙汰に及ばず。

元親より褒美の使者あり。右十七人の反り合ひたる者どもの申すやうは、今度の鎗は與頭の返すを見付て踏止りたるなれば、與頭へ御使なき内には我々御請は申上まじきと申すにより使者より此旨を元親に通じける。宿毛右衛門大夫へ各別の褒美の書を賜る。其時、拾七人の者ども忝きよし御請を申す。元親居城へは路の程四日に通ずる故に往来十日ばかりかかりて事すみぬ。強将の下には下の義を専にする事斯の如し。右十七人の内、幡多の国人士十七才にて一番鎗場にて鉄砲を以て敵の物頭、深田太郎兵衛を打落す。二番鎗場にて相懸りに鎗を合す。此二ヶ条の動、元親褒美し玉ひて各別の感書を賜り乗馬一疋恩賜せらる。使者の演説も各別也とあり。然るに其姓名を顕さざる事は此の記をなす立石氏が父祖たるを依て卑下する意なるべき也。

右、高森城は七城の随一也。伊予に七森、讃岐に七原あり。七森は高森、大森、甲之森、萩之森、河籠森、竹之森、鴇之森也。七原は安原、井原、漆原、笑原(えはら)、柞原(くはら)、吉原、葛原(かづはら)也。 (予州美間郷高森城発向記;巻之十三)

長元物語・・・・一、 宇和郡の内、高森と云ふ城、家中の者謀叛ある由土佐へ内通す。取組相極り、土佐の人数打立つ砌、敵内通の由を聞きて、則ち深田の城、土居・金山・岡本・高森、この五人の城主、面々の家中を吟味の時、高森の城に謀叛人顕はれ、その六人を切りにけり。土佐の衆この六人相果てたる事を夢にも知らず、廿町隔て善家と云ふ所の山に、人数打上り、約束の火の手次第、城を乗取るべきと相待つ所に、かの六人内通の事知れたれば、それに似せて、城裏の岸に畳をつみ上げ、火を付け焼き立て、煙の事く見する。寄手、すはや相図の煙と云ふ程こそあれ、深田の城を跡になし、土佐衆、我もゝと高森の城へよせたり。切岸塀際近くなる時、城中より謀叛人六人の首を投げいだし、是を頼に寄せたるや浅増し。則ちその方へ送ると云ふ。この時土佐衆あきれ果て、城へものられず、引く事もならず、その上深田の敵、十町計跡にあり。十方にくれたるばかりなり。前夜丑の刻に、上下飯を食せし迄にて、今日申の刻迄水呑む事もならず。然れども了簡の及ぶべきにあらざれば、鉄炮を備へて放しのきにぞ引きにける。近辺の城々より後巻をもせざる故、手ごはき事はなけれども、はうはうの仕舞にて退きける。

一、 この高森の高山へのぼり、土佐衆草臥て、一日一夜、道に迷ひていたる事なれば、金山・岡本・土居・深田より寄来らば、土佐の人数は大方討取るべき所に、この城々も、家中謀叛の方も、いまだ有かと疑て出ぬ由、後々その沙汰あるなり。

一、 この時、深田の敵城を引きはなれて後、味方の地へ引く時の押には十市備後守。扨て引取りの次第、一番桑名彌次兵衛組三千、山道の小坂を味方地へ引返す。二番は光富権之助八百、是も坂を引越す。三番は宿茂右衛門太夫組千五百、坂の麓迄引く時に、敵の四ヶ所の城々より、人数四千程打ち出て、後陣に扣へたる十市備後に押掛りければ、一合戦はいたせども、敵多勢故、追立てらるる時、宿茂人数も、その時何れも足を乱す時、切返しの細道にて、七人返し、ふみとむる。大将宿茂是を見て、只一人返さるる。大将の返すを見て、七人も力を得て、返せ返せと同音に、七人のよばはる声、山にひびき百計の声と、敵の方ヘ聞へける。その所は竹林の物かげなれば、大勢の返して居ると心得て居たる所、大将と見へて、一人馬上にて来りたり。事さら山彦の声もなし。扨てはにげたりとや思ひけん、敵つき掛り来る時、相手向の鑓あり。敵方の物頭深田太兵衛討死す。敵に味方利を得る。又一方より敵かかる。此方よりも掛り、広き畠の真中にて、敵の鑓は四本、味方は三本、土煙をたたき立て、双方ともに相かかり、たたき合ひけるが、敵負けて退きにける。その時、この場に集まる衆、四十人と申せども、吟味の時、鑓つきたる衆は四人なり。首取りたるは一人なり。その外八人なり。以上十七人なり。この外はその沙汰なし。元親公より御褒美の御使者を下さる。右十七人返したる侍共申す様は、この度の鑓は、組頭宿茂右衛門太夫返すを見てこそ、我々力を得てふみとどめ申す事なり。右衛門太夫方へ御使者御座なき内、我等どもばかり、御使者の御目には掛るまじき由申す故、御使者の衆力及ばず、四日路の所なれども、元親公へこの由を言上にて、大将宿茂右衛門太夫方へ、各別にぞ御褒美をぞ下されける。後十七人も罷出て、御使者にての御褒美かたじけなし、と申上げ、まかり帰りし事。

一、右十七人の内に国人侍一人あり。生年は十七歳。一番鑓の時、鉄炮を取合ふ。敵の物頭深田太兵衛を鑓場にて討ちふする故、味方利を得たり。二番目の鑓の時相掛りに鑓を突く。この両条の様子により浅からぬ御褒美にて、御書に御馬を相添へられ、物なみより前方に各別に御使者たまはる事。

伝に曰く、深田太兵衛を討つ者は立石助兵衛なり。又三本の鑓の内、一本は介立なり。自身の働故名を顕はさず。

一、三間の郷には、苅田の時、金山・高森の敵出る。金山城へ追込むに、やぐらの下迄深入りして、土佐衆歴々、鉄炮にて廿一人討れたり。引取る時に高森より又出合ひ戦す。か様の事は年々珍しからず。その時々の事、こまかに書付け申せば、事くどき故只今は記さず。 (伊豫十一郡へ元親公弓箭御取出の事)

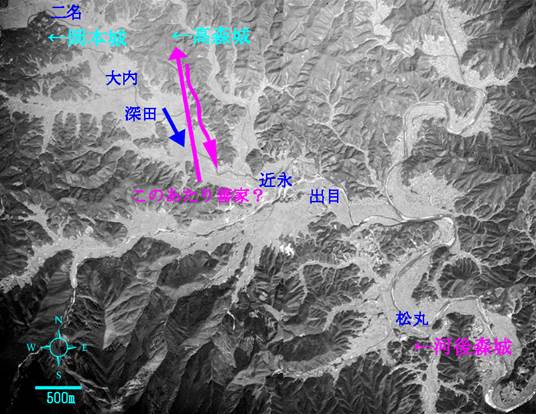

岡本城に近い高森城は、中野殿と呼ばれる西園寺十五将(⇒❡)の河野氏が城主を務めていた。このあたりの城主は協力して長宗我部侵攻に抵抗しており高森城攻略も一回や二回のことではなかったと考えられる。久武親信の戦死した岡本城の攻防は天正7年(1579年)だが、この項に記される高森城の戦いは「宿毛市史」(⇒❡)などによると天正10年2月であるから、あれから3年が経過しても三間の最前線は依然として膠着状態に置かれていた訳である。今回の作戦もやはり失敗であった。高森城の中の内通者と示し合わせて城に放火し一気に乗っ取る計画であったが、土佐の内通者を通告した河野氏側への内通者も居たのだろう。事前にそれが露顕し六人の内通者は計画を白状させられ首を切られてしまった。城内ではさっそくニセの火災を起こし、それとは知らない土佐側は火の手が上がったことを合図として善家を出発し標高379mの郭まで駆け上がったところを返り討ちにされてしまったのである。(善家の地名は不明だが、高森城を見晴るかす位置から深田南方辺りの山裾と推察される。現在でもこの辺りは善家姓が多い。)後は土佐軍は総崩れとなって思い思いに河後森城方面の”味方地”まで逃げるしかなかった。その時の悲惨な様子は「前夜丑の刻に、上下飯を食せし迄にて、今日申の刻迄水呑む事もならず」という言葉に凝集されている。それでも途中でようやく体勢を立て直し、十市備後を“殿(しんがり)”に部隊ごとに引き上げたが、殿は全滅の危険も大きく誰もが避けたい役目・・織田信長の“金ヶ崎崩れ”で木下藤吉郎が決死の覚悟で殿を務める話は「太閤記」の一つの見せ場でもある(実際かどうかは疑問⇒❡)。案の状、伊予の連合軍が追いつき十市勢に襲いかかるが、藤吉郎を見捨てない徳川家康の如く、組頭の宿毛右兵衛が引き返し十市とともに奮戦、運良く?立石某が敵の深田太兵衛を鉄砲で射止めたので、追撃がひるんだ隙にようやく虎口を脱したのであった。なお、「宿毛市史」によれば、宿毛右衛門大夫は、長宗我部元親の従弟の子で親清と号した。天正3年の渡川合戦の後は宿毛城番を勤めている。その後、盛親の家老となったが大坂夏の陣以降は何も伝わっていない。十市備後守定輔は細川姓で長岡郡十市村蛸城に居城し土佐守護代を勤めるとともに国親以来の譜代臣でもある。渡川合戦の後は宿毛近くの吉奈鶴城の城番となった。専ら伊予侵攻を受け持ち天正13年には河野通直を降参させ、その後、吉奈城で病死したと伝えられる。

さて、文章の様子から「南海治乱記」が「長元物語」を参考にしているのは明らかでる。特に深田太兵衛を討ち取る場面は非常に詳細でいわゆる軍が上層部に提出する「戦闘詳報」を読んでいるようでもある。おそらく、これは立石助兵衛が軍忠状や感状、又は恩賞を受け取るために元親に申請する書状をそのまま記録したものではないか・・「長元物語」の作者は立石正賀という元親家臣で立石助兵衛自身であるから、身内の活躍を控えめに記録の片隅に留めたものではないかと、香西成資も鋭く見抜いているのである。実はこの立石助兵衛は「北之川陣」でも登場しており、さすがに「南海治乱記」では全て省略されている。褒美の結果としての感状の類いは多く現存しているが、その申請書が残るのは稀少とも思うので、そうした意味で非常に興味深く感じられるのである。

いずれにせよ、褒美を与える側の元親も負け戦の”殿”での功名ではそれほど嬉しくもなかったろうし、三間を巡ってのこのような小競り合いは数年に亘って繰り返されたので、「か様の事は年々珍しからず。その時々の事、こまかに書付け申せば、事くどき故只今は記さず。」とさすがの立石正賀もあっさりと匙を投げている。裏を返して言えば、それほど土佐軍の「美間陣」は長く苦しい戦いだったのである。

(航空写真は国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)