��C�����L�E�E�E�V���\��N�t�A�y�����e���B��E�z�����Ċ���ɓ���c�ʎR�ɐw���āA�O�D���ۋ���Պۂ�悪���ׂ��o�c����ɓ��Ĕ�����Ȃ����c��Ԃ��B���e���q�A�Պۂ̘[�ɐw�����Ē��H���Ȃ��ʂӏ��A����M�i�A�吼����͎�Ĉ��c�̉Y�ɔ�������Ƃ��B��Ό����q�яG�v�͓��]�l���ȂĈ��c�̉Y�ɓ������A�Ɛb�X��Y���q����Ȃė^�n�R�̏���Ă��ߎR���̂₤�����鏈�ɁA�y���̕��ꖜ�]�l�o�c����ɓ��荁��M�i�A�吼����͈��c�Ɍ��ӂƕ������A��Ύ����]�l���O��ɕ�����Ί���R�A��Ίo�E�q��A��Ό������Ƃ��Ĉ��c���R�ɓ��ĕ����u�������̕��̗����҂B�y�����ɂ͈��c�ɓG���L�Ɖ]����m�炸���ĉ����鏈�ɎR���ɂċ����ɍs���葛�����ĒǕԂ��ꑫ���𗐂��o�c�����s�k���B��ΏO�k�i�ɂ���j�𒀂ċ�����B������A�G�̏����Ȃ������䂪����i�Đ���n�ށB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�͈��c�\�̓S�C�̉��ʂЂĞH���A�����ӂɐ�ׂ��G�Ȃ��A��Ό����q�Ɖ]�ҁA�H�ďG�g���]�����ׂ��Ƃ̎�����ĉ������ƕ����A���ɂėL�ׂ���B�K�����Y���q��A�����o�s���q�s�Č��ė���Ƃ���Γ�l�y�čs�����A����M�i�A���g�O�Y���q�A�吼�����Ɏ挋�ԁB�E��l�̎g���蔤�ɍ����B���e���q�̊��{�����Ȃ�������ސ����藐�ꍕ���𗧂čU��ӁB��Ε������Ȃ�ΐ����̖Ґ��ɉ������Ĕs�R���B�K�����Y���q��A�����o�s���q�͓�x�̑����ɂ��������B�O�c�����q�A����F�Z��l���Đ�Ί���R�B��Ε��Ǘ����Ĉ��c���R���Ɉ�����B�G���k��𒀂ĎR���ɓ�����B��Ό����͏\���̎ᕐ�҂Ȃ�ǂ��卄�ɂ��Ċ�˂���Βn�����v�ĉ䕺�ɉ��m���Ԃ������ĕ������G��j���ď��𐧂�����Ƃ��鏈�ɁA�y������g�V���l�Ɩ�����Č݂ɔn��ɂēn�����A���G�Ƃ��[��ӁB�����͑������Ȃ��V���l�͐g�����Č���ূɂē���ʁB�������ꏊ�ɐΔ�𗧂č��̐��܂ł��B�Ȃ��B���̌�������ɗ얭�Ȃ邱�Ƒ�������胍J�̐��Ɉ���B�����͐�ΏG�v�̏]���B����ɂ͐�Ύ��Ɛb�X��Y���q�傪���j��B�����𑶂��Ēm�l��ցi�܁j�B�O�c�V�V��͋{�n�ܘY���q����A�V�V��������B���O�A����O�吼�O����q�A��{�O�e�đ��ƁX�̋L�Ɉ���B

���������͏\�͂̏�̉��Ƃ��ĕ��̏�ɂ���B�A�����q��я\���ɂ��Ď��Ƃ��č���̎�ɂ���B���w��������ĐS���������B���e�A��y��i�߂��߂ׂɊ�������ӁB����Ƃ̊����ɉ]�A������������S���쉮����ɉ������V���߂�A���ޖ��������_���Ɍ�B���������Җ�B�V���\��N�܌�����@�M�i�@�R�n��Y���q��a�ց@�Ɩ�B��Y���q�傪�]�A�G�͓c���u����Ɩ���Ȃ�Ε��m�ɂ͔�炸�A�����F�i�������߁j���ւĎ��ׂ��R��\���B�E�M�l���H�A��������̂��₤�����A�����ւČ䔻��\���ׂ��Ɛ\�����ɉ������đ��܂܂Ɏ��`�ӁB�����A����O���c�̑ތ��ɐ�Ίo�E�q��Ɩ��̂��Č�a�i����j����A�����o�s���q�Ƒ��������B�����ɐ�ΏO�D�܂ň���A�o�E�q��Չ��Ĉ����A�卄�̝�����B�����o�s���q�͑叫�̈������ڂ����Đ[�����G�����Ɏ悱�߂��ē���ʁB���A�������͕��E�Ɖ]�Аl�˂Ɖ]�Гy�����ɉ��ėޏ������m�����ʂ邱�����͂Ȃ�B

���e�A���̖k��𒀂Ĉ��c�ɓ���A�����ɋy�ʂ�Ζ��̏�̎R�։���A��騂��Ƃ�s�ЁA����͑����ɖ�w���~��̏�ɂĖ�𖾂��A�������V�ɓG������Έ��c�̌Ï�Ɏ��A���c�̒��Őw���B��ƒ��Ƃ̊Ԃɉ����̍]����B���e�H���A���̈���҂ׂ��炸�A�}�ɏĒ����Ăׂ��Ƃđ吼����ɖ������B������A��݉�����ʂЂĐ^���ɏ�Ă����Ɛ\�����B�g�Ǎ����i�A���]���ꕶ���ɓn����Ώ����葁���ďė�����B���e�H���A����A�K�����Y���q�傪��֎悽������o���ēG��������ƗL�����A�]�����Y���q��Ɖ]�ӎҁA���o�Ĉ��c�̏�߂��U��ċA��B�v���g�Ǎ����i�A�吼����A�������Ȃ��ČÏ�֍U���B�G�A�������ĎR��̕��������M�Ɏ��đ��o���B���ɓ��l���Ȃēɋy�ԑ�G�ɑΉ����ׂ����ɔB�R�ǂ�������ɂ͈��]�l���Ȃč���A�����A�吼���ƌܐ�]�l�ɏ����͓G���̏����A���̕\�ɂ͍��킷�ׂ��G�Ȃ��Ɩ��f���đ����Ȃ��̂ɕs�ӂɈ��Ĕs�R����B���Ƃ̌��d�X���m��ׂ�����B���e�A���c�̐�ɏ��Ċ���S�ɕ����B���x��O��A�J��̏����鎖�����ď������֑ނ��B���b�A�Z�ԏ@�U�y�����֍~���đ��Ղ�����B�@�@�i�y�����e�A���c�Y�ɐ�ӂ̋L�G���V�\��j

��C�����L�E�E�E���V����ĞH���A���c����͓V���\��N�܌���B��c���ɂ��đ��w�ɂ͗����Ɖ]�ւǂ��A������������B������͐�Ε��̕��A�폟�ēG��ǔ����鎖������B�R��ǂ������Ȃ�Α��I�����������ēy�����̕��ɒǕԂ���B��Ό����\���ɂ��čg�~���тȂ�n�ɏ�菉����ɍ���������鏊�ɓy��������g�V���l�Ɩ�����Ďᕐ�҈�R�ڂ���Ēy����B�����A�R���ɕԍ��Ĕn��ɂđ����ł����g�ė��d��݂ɐ[����ɓy�����̕����d�Ȃ�Č���ূɂē���ʁB���������ɕ��z���Γ��𗧂č��ɑ�����B����A�m�����Ė钆�ɒʂ肵�ΐ��͉��l�̕����Ɖ]�ւΕ�̒�����Ό����Ɠ��ӁB�m�A���Q���ēnjo������Ēʂ�ߋ��Ɏ~�h���đ��|����L��������Ĕɏ��t�A��ɗ��u�Ēʍs�ʁB���A�m�L�Ė钆�ɒʂ����b�h��тт��镐�Ҕn��ɂčs���ӂĞH���A���n���i�ȂÂށj�čs�����A�͒����ċ��͂�Ɖ]�ӁB�m�H���A��g���l���Ɖ]�Ɗo�Č���Ε�Ɍ��ւ�B�m���ēnjo�O�����Ēʂ�ߋ��Ɏ~�h���ė������đ��L������A��Ό����\���ɂ��čg���сi���������j�Ȃ�n�ɏ��ƋL����B�m���������Ȃ�ׂ��Ƃčg�~���сi�����������j�Ɖ������Ēʂ��Ɩ�B���A���䉽�l����A��ɘa�̂�����ĒZ������B�u���m�̓�x�̌����Č����́@�w�̈��c�ɖ��݈̂₵�v�Ɩ�B���̐��Ɏ���܂ŕ��m�����҂͕�̑O�ɂĉ��n���q���Ȃ��Ēʂ�B���ɐl�͈��A���͖����ƌ�肫�B�@�@�i�V����b�G���V�\��j

���e�L�E�E�E�E�E�p�Đ�Ό����q�т͑��}�l�̌��Ղ��āA�]�B�։��肽��Ƃ͕��������ǁA�I�ɒn���l���������낳���A���F���������Aূ₩�����̓��A�ɑD���悹�A���e�ƈ����D�݁A���c�\�ւ̓��𑊑҂�����Ɖ]�ӁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���\��N�̏t�A���e�����]��Ɏ���ŏo�ł��B��È��c���̔���ス�A�c��Ԃ����A�Պۂ̏�̘[�ɕ��q�ٓ������Ђċ����ӏ��ɁA��͈��c�̖��֑D�����A�l����ŏグ������D�݁A�i��ő҂B���e���͂��̓��A���킹���锤�ɂĔV�������ɁA���ɓ��ēS�C�̉��p�Ȃ�B�K�����Y���q��E�����^�ꕺ�q���ĎQ���ւƉ]�t�����B��l�����ē��鏈�ɁA���A����̈��A���g�O�Y���q�E�吼���獇��Ɏ挋�ԁB�E��l������ɑ��A���̓����킠��ׂ��ƌ��Ėd����́A�����̐��A�����͂������܂�Ȃ�B���Ɉ˂āA�G���Đ��̕��ҁA���������𗐂��B�����ɉE�̑��Y���q��E�^�ꕺ�q�E�O�c�����q�E�ҐV��E�吼����Ԗ����č��Ԃ�����B簱�{�����Ȃ������B�G����������A�����𗧂ĂĐؐ�ӁB��A�Ґ��ɒǗ��Ă��A�߂ɔs�R���B�K�����Y���q��E�����^�ꕺ�q�A���O�ɂ������߂�B��J�V���l�͐�Ό����߂�B�O�c�����q�͒�F�Z�菕���Đ�Ί���R�߂�B�O�c�V��E�{�n�ܘY���q��E�ҐV�哙�������߂肽��B���̊O�A����O�A�吼���̈��A�����O�A��q�E��̋{�O�A�\�B�O��������l���߂�B��Ίo�E�q��Ɩ���Ē����^�ꕺ�q�Ƒ���������B�R�ꋤ�y�p�i���ׂāj�s�R�́A�o�E�q������������B��͎c�菭�Ȃɓ����Ȃ���A�D�{�����Ĉ����B�����^�ꕺ�q�͑叫���ڂ����A�D�{���Ǖt���A���ɑ��t����Ƃ��鏈�ɁA�吨�Ɏ��Ă߂��B�^�ꕺ�q�͂����ɂē��ꂽ��B

�e�p������ɉ����ɋy�ԁB���e���q�A���c�̖��̏�̎R�֑ŏ��A����噇�i�ǂ��j�Əギ�B�������ɐw�����A�~��ꖇ�ɂĖ�𖾂��A���đ����ɓG��������A���c�̌Ï�֕��҂��グ�A���c�̒����݂͂ċ�����B�{�w�ƒ��̊Ԃɐ[����]����B�P���݂�����B���̈�����҂ׂ��炸�A�}���œn���A�����₯�ƂāA�吼�����]�t�����B���̐l���A�]�̐�݂։��������ЂāA�^���ɑœn���Ă����Ɛ�ЂāA�ǁX�@�r�̍�����n���B�]��^���ɑœn���A������ɏĂ�����B���̎����e�̌����i���сj�悵�Ɛ�Ђ���B�O�c�̐��ɂāA��̂̂ڂ����A�K�����Y���q���֓��߂肽��B���̂̂ڂ��G�Ɍ�����ƂāA�]�����Y���q��Ɖ]�ӎҁA���c�̌Ï�߂��œn���āA�̂ڂ�������グ�A�ӂ�Č����ċA��B�M�č����i�Ə��́A�Ï�֑ŏ�肽��G��Ǖ����B�G�͑Q�X�M�Ɏ���A�������ɉ����Ėk�i�Ɂj�����肯��B�E�E�E�@�i��Ό����q�ƍ���̎��G���V���j

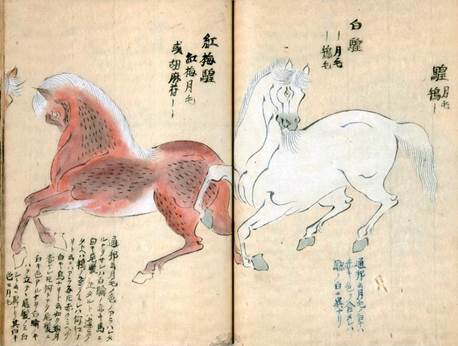

�L��Ƃ�E�E���g�O�Y���q�̕�F�A���������̓����|��Ԃ̒��ɒ��]�䕔���e�̌Z�̕�ƌ�����ÊD�̓�������܂��B���Ƃ̐��ł͕�ł͂Ȃ��o��Ƃ̂��ƂŁA���߂ɑm�B�i���j�A�ԍ�i脉���j�A�@���A�������Ȃǎ��@�ɂ䂩��̂���n��������A�̔����ɂ������ƌ����ߓ����͂��̕ӂ�ɂ������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv���܂��B�o��Ƃ͋��{���邢�͌������v���F���Čo����[�߂��˂̂��Ƃł��B�R�������ł͈ꉞ�ØV�̌����`���̂܂܂ɕ�Ƃ������Ƃɂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ØV�̐��ł͌��e�̌Z�̕悾�ƌ����܂����A���͌��e�̈ꑰ�A���g�O�Y���q�`�e��̕悾�Ƃ������Ƃ��y���̐l�A���g�O�Y���q�\�ܑ���ፑ�g����Y���̉Ƃ̋L�^�Ƃ��ċ��y�������ɏ�����܂����B�V���\��N�܌��A���g�̒��x��̐�ɔj��A�Պۏ���Ă����\�͑��ۂ��~�����߁A�W�H����O��̕���A��Ĉ��c�̏�ɓ�������Ό����q�̌R��j��ׂ��A���x�삩�畺��Ԃ������]�䕔���e���c�ʓ��ɖ{�w�������āA���̐�N���^�c��A�����A�A���A�ɍ��Ō������킢�܂����B���̐퓬�̏����g�O�Y���q���`�̈�߂Ƃ��Ď��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���I�т̔n�ɏ��������̒�䕠���𒅂āA���q���ɌL�`�ł�����b�̏������߁A�������O�������A�������O�ꕶ����ڎl���ܕ�����A�Ў�ɂ͐L����O�Ԕ��A�R���g����̑��������Đi�B�O��ɂ͎O�\�R������]�����Ă���B����܂Ŗ{�w�ɋx��ł�����Ε��̏����ꓯ�ɗ����đ��������B�����q�G�v��������āu�X�{�V���v�A���є��l�A�������Ȏ҂ǂ��A�������ȑ�����B�v�Ɨ��w�傢�ɗ���Đ킩���A����k�ɎU���A�G���������傢�ɖS�ԁA�G���G�v�͂��̕����]��������s�����A�O�Y���q�^��ɐi��ł����ǂ��A�]��ɐ[�ǂ����Ė����ɉ�������B���A���R�����Ԃ��O�Y���q���͂�ō��E���˂��B�O�Y���q�͗�����Ɋ����Đi�ݎO�\�R����̓G�����ܓx�܂őł������ނ��H�Ȃ铭���ɂēG���ҘZ�R���Ď�肵��������l�������r��ւ�A���ނ��Ƃ��o�����A��߂̐X�Ɉꑧ���n����������Ƃ�����P�ՁA���������ɓ������A�]�Ғ������\�Y�A��������ȉ��\��l�A��N�̓�����m���Ĉ��Ԃ�������Ď������������B�x�Ƃ���܂��B�]�҂̕���̂͗L�����ƌ����܂������͎O��̐Γ����҂������ꂩ�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂͂������̂�����͂��������Ɩ����X������菝�����O�Y���q���X�̖؉e�ɐg�������₷�߂Ă����Ǝv���܂��B��̌��N���͓y�����̎x�z���ɂ���A�O�Y���q�̉����͉����y����荟���ɗ��ď������ނ��сA�v�̕������ƌ������Ƃł��B�i�u�����̓`���i�U�Q�j�v�����U�l���G���a�S�V�N�P�O���P�T�����s�j

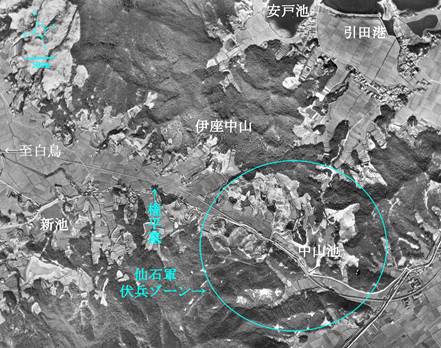

�i�Ԃ����e�R�A����ΌR�B���y�n���@�q��ʐ^�i���a�Q�Q�N�j���g�p�B�g��͉摜���N���b�N�I�j

�V���P�P�N�T���A�Պۏ�̏\�͑��ۂƈ��c�ɏ㗤������ΏG�v�̌R���ƑΛ��������@�䕔���e�́A�c�ʎR�ɐw����荁��M�i�A�吼����炪��N�ƂȂ�O���i����j�A�^�c���ʂ���i�R���J�n�����B�ȉ��A��}�̔ԍ��ɓY���Đ퓬����Ղ���B

�@�u����i�ɂイ�́j�v�Ƃ����n���͌��݂́u�O���v�t�߂Ǝv���邪�A�Պۏ�̝��ߎ�ɓ������[�ɂ��u����R�v������B���ʑ��i�ǎ�j�̗^�c���Ɠ�k��������i�R�����\�����c�邪�A�����ł͎O�{���̕��삩���C�Ɉ��c�Ɍ��������[�g��z�肵���B

�A��ΌR�́A��Ί���R�A��Ίo�E�q��A��Ό���������c���R�ɕ��������ēG��҂���B���̂����A��Ό����͓y������̐X�u���猳���i�����͑��t�j�̑��ŁA�Z�̐r�ܕ��q�ƂƂ��ɐ�ΏG�v�̉Ɛb�ƂȂ��ď]�R���Ă����̂ł���B��ΐ���^�������������m�E�Ƃ��ɗD�ꂽ�ᕐ�҂ł��������Ƃ��Â��B

�B���̕�����́A���c��܂œG�͋��Ȃ����낤�Ɩ��f���Ă�������R��傢�ɋ������A�����݂𗐂��ė^�c���t�߂܂Œב������B�����ɏ���ΌR�͂����ǂ��ĕ���Ő[�ǂ������Ă��܂������߁A�G�ɏ����ł��邱�Ƃ������Ă��܂��������J�n���ꂽ�B

�C�܂肵���c�ʎR�̌��e�͋߂��ŏe���̋����̂��A�K�����Y���q��e���A�����^�ꕺ�q�d����ɗl�q�����ɍs�������B

�D�������y���R�͐����t���Ă��̂܂܍U�ߐ킢�A�قǂȂ���ΌR�͈��c�Ɍ����Ēב����n�߂��B�r���Ő�Ί���R�͑O�c�����q�Z��ɁA��Ό����͈�g�V���l�ɓ�����Ă��܂����B�����̓����ꂽ�n�_�́A�ɍ��V�r�t�߁i�D�̔ԍ��t�߁G���Ɋg��ʐ^����j�Ɠ`�����Ă���B

�E������̐�ΌR��ǂ��ēy���R�͈��c�ɓ�������B�u�������j�v�ɁA�u�y�����ł͌����Ɩ�������̂͑叫�����q�Ǝv���Ĉ�g�V���l���i�����́j���ԂƂ�����Ă݂�Ɠ��̎�ł������B���e�̐w�̒����^�ꕺ�q����������āh�叫���R�炵���ɂ����h�Ƃ����܂ܐ�w��i�ݏG�v��ǂ����Ƃ��r���}�ł������B�v�Ƃ���͖̂ʔ����B�����A�]��ɋ}�ł��������ߊC�݂Ő�Ίo�E�q��Ƒ������킹���܂ł͂悩�������A�吨�̓G�Ɏ���Ă߂��ē�����Ă��܂����̂͂ƂE�ݑ��ł������B����A�u����{�����v�ɂ͍��g�O�Y���q�⒆������A���\�Y�Ƃ������y�����̖������镐���̐펀���L����Ă���A���̒nj����ӊO�ƌ���ł������\�����w�E����Ă���i�u�X�����ƈ��c����v����F���Y���G�u���y�����v��R�S���j�B�ɍ����R�t�߂̑��H��̒n�`�i���q��ʐ^�j���݂�A�����[�����邱�Ƃ��\���낤�B

�F���e�����c�ɓ������鍠�ɂ͐킢�����ɏI�������ƂȂ��Ă����B���̓��͂����Ŗ�c�����A�����A���c����悭�ώ@����ƈ��c�̒��Ə�̊Ԃ����]�ƂȂ��Ă���̂ŁA�吼�����Ƌg�Ǎ����i�e���ɖ����ē��]���点�����Ă����킹���B�܂���Ύ�����D��������������ꌩ�悪���ɐU���O�̓G�������B

�G���e�̑�R�̈͂܂�A�Ǘ������̐�ΌR�͐킢�𑱂��邱�Ƃ̖��v�����S���D�ɏ���ĊC��֒E�o�B���̏�ɑ��ە��̉J����A���x��O�琷����������ɓ���A�Ȍ�A�J���͌��e�ɍ~�Q�������x�Ɛb�̘Z�ԏ@�U��������i��❡�j�B

�@�@�ȏオ���c����̊T�v�ł��邪�A����F���Y�搶�́A���n�ɂ���X�����̕�̓��t���V���\��N�����\����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�A�y�����̎����ō��g�O�Y���q�⒆���������������Ɂg�펀�h�Ƃ��邱�Ƃ���A���c����͂��̓��ɍs��ꂽ�ƍl�@����Ă���B���N�Z���ɏG�g�������s����ɖ����ď\�͏�֕���Ă��^�э��ނ悤�w�����Ă���̂Łi���O�|�������j�A�������ɍ��킪�������ƍl����͓̂��R�ł��낤�B���̑��A�u���쉮����v�Ƃ͉�����Ƃ��A���̍���ɑ����ď\�͏�ƌՊۏ�A���ɌՊۏ�͖{���Ɋח������̂��ȂǁA�܂��܂���͐s���Ȃ��B�����炭���c����͂P��ŏI������̂ł͂Ȃ��A�Ό��e��Ō�̋l��ł���Պۏ�ɕ�����^�э��ނ��ƂɊe�n�Ő킢���g��ɍs��ꂽ���Ƃ͏[���ɍl������̂ŁA����̍X�Ȃ錤�����]�܂��Ƃ���ł���B

�@�@���Ȃ݂ɉ��i���j�́A�X�����揊�⌠�����t�߂̊g��ʐ^�ł���B�����͐V�r�t�߂Ő펀��������̕ӂ�ɂ��������A��Ɍ��ݒn�Ɉڂ����Ɠ`�����Ă���B�n���[�c�ɑ�������i�ދ��܂�������吨�ł���Ă߂��Ă��܂����̂��Ƃ����B�����△�O�Ȏv�����S��`���݁A���͏�����āu���̐_�l�v�Ƃ��đ����̐l�X�ɐ��h����Ă���B���n�́u�g�~���сi�����������j�v�Ƃ����͔̂����u���сi�����j�v�ɐԂ݂�������i�g���сj�A����ɔZ�W���Ȃ����G�ȃu�`�͗l���w���悤�ł���i���E�j�B�m���̔F�i�������j�߂������̊ԈႢ�Ɏ������Ď�l�̌������Ƃ��Ȃ��Ƃ́A�n�����̐��ł͌��\�Ȏ��Ȏ咣������̂��ȁA�ƈ��ꂳ�̒��ɂ��Ȃ����a�݂������������b�ł�����B

�i���͈ɍ����R�A��Ό����펀�n�_�̊g��}�B�E�͍g�~���єn�̊G�}�i��❡�����p�j�B�j

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��