阿波志・・・・・平維義 小野寺備中守と称す。祖某は八郎蔵人と称す。陸奥宮城の人、来て海部に居る。或は曰く、播磨赤石の人也。正平七年、阿波郡朽田荘を賜ふ。維義、嘗て秦元親と戦ひ競はずして乃ち檪生(いちう)に移り居る。長子吉家、源六を称す。国初、父に従ひて岩倉山に賊を討て功有り、采地百石を賜て命じて土佐の界を守らしむ。仲子吉郷は祖山を鎮め、李(末子)荘左衛門は端山に居る。吉家に嗣無く菅生義舜の子維延を養て以て子と為し八蔵と称す。膂力人に過て善く射る。天正十三年、秦親吉の将、土佐に退く。吉家、之を都賀橋(栂橋)に要し、維延射て之を斃す。其地を切越名と称す。嘗て維延に命じて南を以て氏と為し、吉郷は北を以て氏と為す。後に喜多と作す。公の江府に従ひ祿五十石を致す。・・・(巻之五;原漢文)

阿陽旧跡記・・・桑平名 天正十三酉年、正勝公家政公討入之砌、脇町之城ヲ責玉ふ。城主長曽我部新左衛門尉防キ戦ふ事能はず。軍勢共皆々降参して、本国土州へ引退く。当山を夜通しニ大勢兵士落行ける時ニ、当山住人小野寺十内并ニ八蔵源六弟六郎三郎安右衛門其外の一族ともを、家政公より召出され、向ふの山の岩を穿、投懸稠布戦ヒニ及ひ、敵方過半討捕、或八討死の者多シ、此時新左衛門尉親吉八蔵が矢先ニ死す。右以来此処を切殺名といふ。其後切越名と改む。彼軍勢塚今に多有り。夫より口に大難処有り、登かはしと言ふ処有り。懸向への石岩添へ峨々たる険阻ニして、谷深くみなぎり岩石へ打懸る白浪八高く巻上り、水際五丈余を隔て懸向ひ岩岐には三丈余の太木を引渡し有ル。是往古より栴橋といふ、双方の山一円大木の根深く、此処へ伏勢を廻し、右ノ栴(かつら)橋を引キはつし山の峯より大石を打欠ケ、大半谷底ヘ打落シ暫も踏止る事叶はず、其余八東の山小屋平山、穴吹より欠抜け土州へ引退く、右之趣早速家政公へ御註進申上、源六六郎三郎義八則御下知ニ随ひ八蔵八誠ニ古今の強弓挽にて今ニ八蔵か家ニ傳り、其後右ニ記、曾江山岩倉の悪党を討亡す、源六六郎三郎か父、小野寺備中守といふて阿波郡久千田五ケ村を数代領地として、彼処ニ住居之処、土州長曽我部と戦ひ久千田を開き、一宇山へ引篭り罷在候。八蔵後ニ苗字を南と改、六郎三郎八北と改、喜多源内の先祖也。・・・

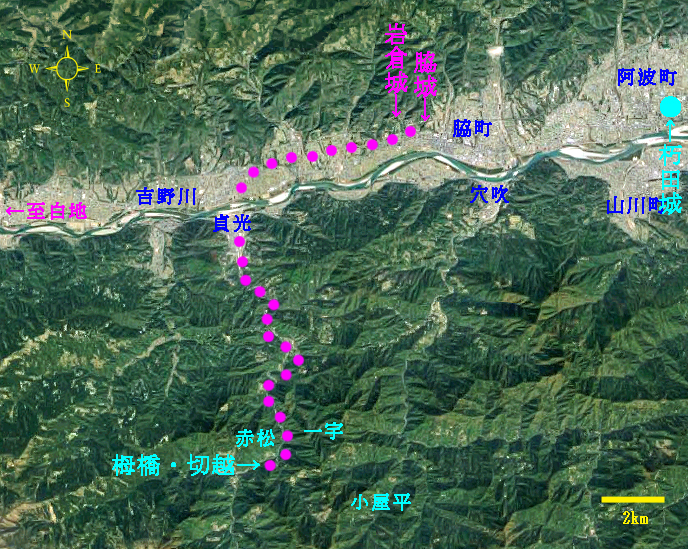

この「栂橋・切越の戦い」については「南海治乱記」「元親記」「三好記」など主だった戦記に記載はない。戦いというよりは寧ろ“落ち武者狩り事件”と呼ぶ方が相応しいだけに、さすがの香西成資も眉をひそめてあえて没稿としたのかもしれない。黒田孝高らの攻撃によって岩倉、脇城は天正13年7月に相ついで落城、その将兵2千は土佐ヘの帰国を余儀なくされた。白地の元親と合流させることは、未だ和議の成立していない状況では許される筈もなく、美馬郡を南に下る祖谷山への道を遡るしかなかったのである。しかし、その情報は「阿陽旧跡記」によれば豊臣軍の蜂須賀家政から一宇村(檪生)の小野寺一族にいち早く伝えられており、ここぞとばかりに待ち伏せの形で土佐軍に襲いかかり、大将格の長宗我部親吉の惨殺に成功したのであった。この小野寺一族というのは、代々阿波郡の朽田城を領していたが、小野寺備中守(平維義)の時に長宗我部元親に攻められ落城、一宇村の赤松荘に逼塞した。小野寺家と赤松荘の関係は今ひとつ明かではないが、一説として赤松氏の家臣であった時期もあったようで、その縁を頼って逃げ込んだのかもしれない。あるいは阿波山岳党と称される山岳武士団は誇り高い南朝遺臣でもあり、小野寺家もこの頃に南朝に従った赤松家とともに阿波に土着したとも考えられる。いずれにせよ、長い室町幕府の間に元々南朝の小笠原氏に繋がる三好氏とは良好の関係を築いていただけに、長宗我部氏の侵攻と落城には大きな遺恨を抱いていたと考えられ、それを蜂須賀家政が利用して襲わせた可能性もあるだろう。四国征伐後の阿波一国が蜂須賀氏に与えられたのも秀吉の思いつきではなく、讃岐の仙石氏や伊予の小早川氏が事前に内定されていたように秀吉との間に何らかの取り決めがあったとするのが自然で、それ故に円滑な国作りのために誰を味方にし誰を討滅すべきかは喫緊の課題であるだけに、下向後に反抗が予想される祖谷山を統括するために小野寺一族に事前に恩を売っておくというのは怜悧な家政の考えそうなことではある。地元武士の大規模な一揆は、新参大名の取り潰しの大きな原因となるからである。

ともかく、小野寺一族はこの家政の誘いに乗った。維義には3人の息子がおり、長男を吉家(源六)、次男を吉郷(六郎三郎)、三男を荘左衛門といった。また、吉家には嫡子がなく、菅生家より養子を迎えて維延(八蔵)と号した。彼等は持ち場を決めて一宇村の切所である栂橋、切越あたりで土佐軍を待ち受け、葛橋を引き外し、山上より大石を落として軍勢を谷底に打落としたのである。慌てふためく中にひときわ目立つ大将格の鎧武者めがけて八郎の強弓が唸りをあげて飛び、こうして長宗我部親吉はあえなく異境の地で惨死を遂げたのであった。この時、敗残の兵は小屋平から剣山系を踏破し土佐に落ち延びているが、おそらく岩倉城の比江山親興もこの中にいたのではないかと小生は推測している。

小野寺家はその後も祖谷山の敵対勢力を掃討して家政に重用され、特に次男の六郎三郎の家系は喜多と称しその後は代々、喜多源内を名乗って祖谷山の政所を勤めた。その他、菅生、西山、阿佐、徳善、久保、有瀬など祖谷八士が取り立てられて明治まで名家で存続し、質素ながらも風格のある居宅などが現在も地元の観光資源となっている。逆に橘大膳、大野主馬など十一人が国命に従わない賊の巨魁として小野寺派に討伐されたと、「阿陽旧跡記」は伝えている。

なお、「阿波志」は国立国会デジタルコレクション(⇒❡)、「阿陽旧跡記」(⇒❡)で Web公開されている。また、小野寺一族の出自 については「新・小野寺盛衰記」(⇒❡)に詳しく紹介されているので参考にされたい。

(衛星画像は Googleマップを使用。土佐軍の退却路はあくまでも推定。拡大は画像をクリック!)