南海治乱記・・・天正十三年春、秀吉公紀州を征伐し玉ふ。夫より四国へ兵を渉し玉ふべきと聞ければ、土佐の元親、阿波の大西へ来陣して四国の兵を合せ紀州の援兵として岸和田に押し渉り逆寄にして羽柴家と勝負を決すべし、居ながらにして紀州を破らるべき事は武士の本意に非ずと申されけれども、家臣諸将いまだ是非を決せず。然る處に谷忠兵衛進み出て申すやうは、今度の事は四国中の取合とは違ふて国家の存亡の大事に候。憚り多き申す事に候へども、忠兵衛を使として遣はされ候はば羽柴殿の機を取り和平の事を伸べて純熟せしめ上方の形勢を窺ひ計つて帰るべく候。是、第一の謀たるべく候。左あればとて此方の勝べき術あるときは何時にても戦はなし易し。先づ敵の心を和げ玉ふべき専一の時也と存じ知り候。元親公并家老衆の同意に於ては君の為国家の為に身命を顧みず敵方への御使をば谷忠兵衛相務め申すべき也と申しければ、元親の曰く、それは延々の沙汰也、逆寄にせば其儀に及ばず、片時も早く打立つべしと也。家臣一同に申すやうは、敵の多寡強弱虚実をも知らずして是よりの逆寄は危き弓矢也。忠兵衛が申す條至極の所也。先づ和平の御使こそ能き御計ひたるべしと申せしかば、逆寄して紀州を援ふ所の方術は止にき。

さて秀吉公は和泉の大坊に旅館の由聞へければ、忠兵衛は即ち元親の使者として阿州椿泊より出船し堺の濱に着し陸に上り秀吉公の御陣所に到り、其時の御出頭を問合せて奏者人に頼み聘礼を厚くして秀吉公へ贈物を捧げ使价の旨を達す。秀吉公は素より果敢を行ることを喜み玉へば頓て忠兵衛を召し出して謁せしめて曰く、長曽我部何とか言ふや、忠兵衛が申さく、長曽我部が言上する條は、近年世上匆忙の故に音門を絶す、更に疎意を存するに非ざる也。併て尊長上方御武勇の御太刀陰を以て元親も四国を平均す。日後、御幕下に属し四ヶ国の兵を引率して先鋒を務め奉つるべき也。此旨謹んで言上せんために谷忠兵衛を使者として指上せ奉る也と申す。秀吉仰に曰く、長曽我部四国に横行す、是を追討せんが為に近日軍兵十万人を渡海せしめんとす。然る處に使者を以つて拝禮を謝す、是を以つて征伐を宥むべし。元親には土佐一国を宛行ふて阿波讃岐伊予三ヶ国を召し上らるる處也。此旨を存知て早く上洛すべし、若し延引せば不日に征伐を加へらるべしと也。

忠兵衛謹んで命を奉り畢りて少し退くと、私に秀吉公へ申しけるは恐れ多き申ごとに候へども国の為人の為に申し上ぐる也。長曽我部には四国を其まま御扶助あって先鋒を仰せ付らるる程ならば凡そ日本国中を御征伐なさるとも御先手に不足なる事は候まじ、三ヶ国を召し上げられても又侘にこそ與へ玉ふべき也。其の領主たる人の動き未だ知ざる也。元親は土州長岡郡より弓矢を取って四国を平均せしかば武勇に於てはためしざねにて候。唯々四国を相違なく下し置れ候へかしと申し上れば、秀吉公仰ありけるは、忠兵衛め、己れが口の利たる侭に言たき事を申す也。長曽我部、本国の外三ヶ国を押領す、此三ヶ国をさし上ずんば不日に大兵を遣はし長曽我部が首を刎べき也。急ぎ帰りて其旨を申せ。忠兵衛又曰く、長曽我部、四国を押領すと上意なれども今天下、戦国にして諸国交々利を争ふ、稍優れる者は勝て国を興し稍劣れる者は負て国を亡ぼす。天子ありと云へども天命を制する事能はず、此時に方つて長曽我部四国を平均する事は更に押領の罪と称すべきに非ず、即ち是れ天命也。君は天命由々しく在して天下を治玉ふ、長曽我部は其次にして四国を治む、小は大に服する習ひなれば君の御幕下に屈服せんことを願ひ奉る。皆是天命に従ふ者也。長曽我部に罪なし、君必ず四国を長曽我部に与ふることを許し玉へ。秀吉公の曰く、忠兵衛め、口の利きたるままに推参を申す、首を伐んとの玉ふ。忠兵衛俛首して曰く、ああ君は天下の大雄にして諸将悉く頭をうなだれ服す、何を伐んとしてか御意に任ぜざる事有んや、忠兵衛は獨夫也、鼠を殺すよりも安し。何ぞ天下の君の力に及ぶ事あらんや、君もし我が言を用ひ玉はば天下万民の悦び也。唯々長曽我部に四国を許し玉ひて君の御為に役仕せしめ玉ふべしと謹んで是を願ひ伏て之を申すのみ也とて頭を地に下く。秀吉公仰に曰く、長曽我部が首を刎べけれども使者忠兵衛が演説に由つて土佐一国を与ふべし、早く三ヶ国をさし上て上京すべし、延引に及べば紀州より直に阿州へ兵を渉し、讃州へは備前播磨美作の兵に浮田八郎を軍将として渉し、予州へは中国八ヶ国の兵に毛利輝元を軍将として渉し三方より攻寄て土佐方の奴原一人も洩さずなで切にすべし、此旨を申せと也。惣じて秀吉公は謀を潜(かく)さず敵方に告げ兵威を以て敵ををし玉ふ。伯王の兵と云ひつべし。

忠兵衛、急ぎ阿州へ帰り大西白地の城に行き元親に謁す。久武親秋、香曽我部親泰等の諸臣出座せり。其外様の人を退ぞけて上方のやうを聞んとす。其の上方の形勢如何。忠兵衛が曰く、先能き時分に使者を遣はさる土佐の国の危難を遠ざかりなんとす。紀州を救ひ玉はば後の補(たすけ)ならずして土佐は滅亡すべき也。其の所以を如何と云ふに、上方の軍兵富栄へたる事四国の相対すべき事に非ず。此の四国は廿年の兵乱に因つて民屋を放火し村里を打破り田野を芒所し五年三年の間には耕作農業も整はずして五穀充満する事もなからん、民疲れ諸卒倦て兵具馬具も切れ腐りてかかるたる物なし。田牛行馬も痩せ衰へて上方に対すべきやうなし。上方は武具馬具奇麗にして光り輝き金銀を鏤(ちり)ばめて馬は大長にして眉上るが如し。武者は指物小籏を背に屹とさしていかめしき体なり。四国は十人が七人は土佐駒に乗り曲(またが)り蔵を敷き木鐙をかけたり。武者は鎧毛切れ腐りて麻糸を以て綴り集めて著し腰小籏を横たはりに指て上方の武者には似るべくもなし。国に兵粮乏しくして上方と永く取合べき用意なし。彼我の甲乙を考るに十に一つも相対すべき事なし。是を以て降参の使を務めて下りて候。四国をそのまま領し玉ひて幕下に参り何方の御出陣も先鋒を務むべき旨呉々も乞ひしかども竟に赦宥なくして土佐一国を給ふべきとの事也。御本意ならずと云へども御滅亡あらんとは何れぞなれば土佐一国にても御請あるべき事尤也、御分別あれと申す。

元親大に怒って曰く、忠兵衛、己れ臆病者也。小身が大身と和平して幕下になるは世の慣ひ也。戦て勝負も見ずして国を指上げ降参する術やある、敵を引請け二合戦も三合戦もして後にこそ勝負を極め降参はせめ、未だ敵を見ずして国を上ると云ふ事やある、己れ臆病者め、手伐にせんと恚(いか)らるる。忠兵衛が曰く、是は国家の大事也。腹立ち玉ふ事なかれ、忠兵衛が命は秋毫より軽し、土佐の国の傾敗すべき事は是より重き事はなし。備前の浮田八郎、安芸の毛利輝元も領国を上て和平なれば三ヶ国を上られても元親公の恥に非ず。今、違却に及はば中国の毛利八ヶ国の兵を以て伊予国へ渉り、備前の浮田備前備中美作の兵を揚げて讃岐国へ渉り、五畿内の大兵阿波の国へ渉らば大河を手づから堰くが如くにして四国は即時に破らるべき也。我、見る所あり、必ず和平ましますべし。今度、紀州陣も不日に秀吉公の利運たるべし。紀州は国柄堅固と云ひ兵士武篇者と云ひ、人の頼む所なれども中々半年も持つべからず、是を以て鑑み玉ふべしと申しければ、親泰親秋も忠兵衛が申す處、其所以あり、上方と一戦なき内に和親の使を遣されし事は最もよき御計なり、取合と成るべき事は何よりも安しと同意せし故、元親も怒りを止められぬ。此の谷忠兵衛と云ふ者は土州一宮の神主也。勇智謀ある者にて謀りし事当らずと云ふことなし。先年、元親土佐国を治め夫より四国を合んと思ひ立ちし時、元親の夢に敵に向ふて弓を射たるに弦きれ弓柄砕けぬると夢見て、元親気にかけ岡豊八幡宮一宮大明神へ立願し祈禱し玉ふ。谷忠兵衛が曰く、御祈禱までもなし、当家繁栄の吉兆也。早く打立玉ふべし、四国を治めらるべき事手裏にあり。弓強ければ弦切る、當り強ければ矢柄くだく。元親の弓矢に向ふ敵有るべからずと勧めければ元親も悦喜して阿波国より事始あり。終に四国を一統す。三ヶ国を取玉へと云も此の忠兵衛也。三ヶ国を捨玉へと云も此の忠兵衛也。其謀多き中に此の使を務めしは国家の忠ありと云つべし。 (土佐元親、秀吉に通ずるの記;巻之十三)

絵本太閤記・・・時に此砌、織田右大臣信長公頻に威名盛んにして、武家と棟梁となり給へば、元親、織田の幕下に属せんとして、音信を通じ、頗る志を傾けるに、計らざりき、信長公惟任が逆心により、本能寺にて弑さられ給ひぬれば、今は自身天下の武将と仰がれん大志を発し、一向(ひたすら)自国の要害を厳重に構へ、時節を見合せ居たりけり。然るに羽柴秀吉公山崎に光秀を殺し、柳ヶ瀬に柴田を誅し、権勢自から兄弟になり、近国の大名皆膝を屈めて服従し、天下一統の兆既に顕れければ、長曽我部元親白眼に是れを見て、敵対もなさず随順もせず、国の守りを固くなし、静りかへって居たりけり。

此時秀吉公大坂に在城し給ひ、諸国の大名帰順せざる輩を追討なし給はんとて、其評定有りけるに、近くは土佐国の長曽我部元親軍威を募り、四国を押領し、自国に籠り居て敢て上坂せざる間、先づ是を糺さるべしとて、上使を以て讃岐・伊予の二国を召上げらるべき旨仰せ出だされけるに、長曽我部御下知に随はず。是れは某一人の力にて斬り取りし地にて之れあれば、召し上げらるべき謂れもなし。併し羽柴殿今帝都を守護し、武家の棟梁たる由仄に聞へて候へば、伊予一国を差上げ申すべきに候。其餘の国に於ては御下知に随ひ難く候と申す。上使立ち帰って此旨言上に及びければ、秀吉公然らば軍勢をさし向け征伐すべしとて、淡路の須本へ押渡る軍兵は、大和大納言秀長卿を大将として、五畿内の勢三萬餘騎、同国岩屋浦へ向ふ勢は近江中納言秀次卿を大将として、江州・丹州の兵士三萬餘騎、讃岐の屋島へ押し寄する勢は宇喜多秀家、仙石権平、黒田官兵衛等三万餘騎、毛利輝元・小早川隆景・吉川元春等も秀吉公の御下知に応じ、是れも三萬餘騎を引率し、伊予の新間に著陣す。・・・ (四国征伐;五篇巻之六)

紀州征伐が終わると1ヶ月も経たないうちに四国征討の大号令が畿内、中国の諸大名に発せられ全軍渡海の準備に和泉の海岸は上を下ヘの大騒動であったが、そんな喧噪の間を縫って元親家臣の谷忠兵衛忠澄が貝塚本願寺に逗留する秀吉の元を訪れた。目的は元親の四国支配と幕下への帰属を求める嘆願であった。しかし、いくら忠兵衛が詭弁?を労して理屈を捏ねようとも、この期に及んでは秀吉が聞く耳を持つ筈もなく、堪忍料として土佐一国の支配と速やかな元親の上京を命ずるだけであった。元々、信長の意向で土佐一国と阿波南部の二郡だけを認めることが下知されており、それに従わないために征討を受ける矢先の本能寺の変でうやむやになっていたが、その後も秀吉の元に伺候しないばかりか、当初から光秀との密約が怪しい上に菅達長の叛逆的な行動、剰え家康や紀州と示し合わせて大坂を攻撃しようとする姿勢を鑑みると、忠兵衛が何を弁明しようとも秀吉の答えは最初から決まっていたと言える。そのあたりのやりとりは「南海治乱記」が稀にみる長文でリアルに綴ってあるので、小生が下手な解説をするよりは原文でじっくりと味わっていただきたいが、香西成資がこれを何の原典から引用したのかは今ひとつ手持ちの資料だけからは不明である。一方、「絵本太閤記」では忠兵衛が上洛したのではなく、秀吉の上使が元親の元に直接来たことになっている。他の講談本などでは上使が石田三成になっているものもあり、どこまでが真実でどこまでが創作なのかは些か曖昧なのでそれらを加味しながら読む必要はあるだろう。「元親記」や「土佐物語」などには関連する記載が全くないのでなおさらである。元親の「これらの国は自分で切り取ったものであるから召し上げられる謂われはない。」というのも戦国の世なら真っ当な主張で、「長元物語」では、秀吉の讃岐、伊予返上命令に対して伊予一国しか元親が容れなかったため交渉が決裂したという。また、秀吉も最初は土佐と伊予を与える考えであったが、小早川隆景が伊予領有を強く望んだためにこの話はご破算になったともいう(⇒❡)。それまでの伊予を巡る長宗我部と小早川の熾烈な争いを考えると隆景にとっては当然の恩賞であり、秀吉≒官軍のこの段階に至っては、結局はどちらが先に秀吉に従うかが彼の意向を左右する訳で、元親の決断は余りに遅かったと言わざるを得ない。まあ、北条征伐の折の伊達政宗のように、元親も死に装束を纏って自身で秀吉の前にひれ伏せば多少の了簡も期待できたかもしれないが、精根尽き果てて帰還した忠兵衛をただヒステリックに叱り飛ばすだけの度量の程度では凡そ政宗には及ばないということだろう。

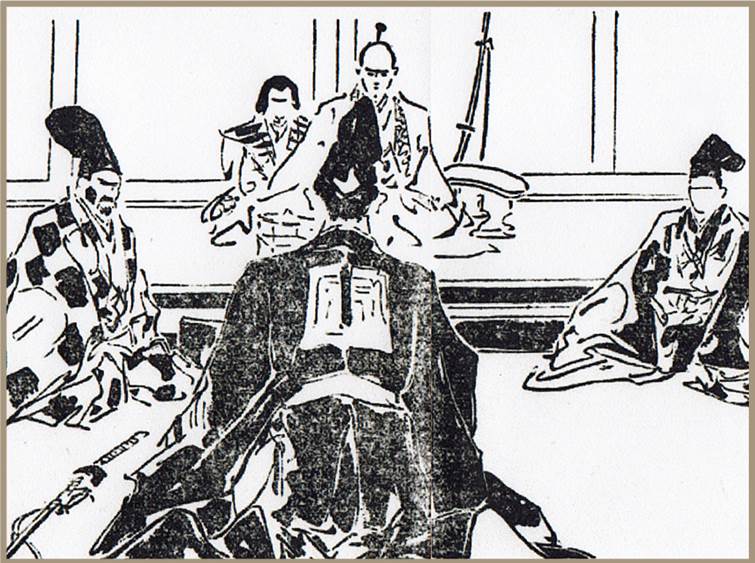

ちなみに、下の挿絵は「長編講談 太閤」(小林東次郎編 大正7年刊)で、石田三成が詰問使として元親と謁見している場面である。左右に並ぶのは香宗我部親泰と久武親直(親秋)ということになろう。見ようによっては秀吉に引見する谷忠澄とも受け取れるかも・・・。

(「長編講談 太閤」より引用。「国立国会図書館デジタルコレクション」より。)