南海治乱記・・・根白坂の戦いの状況は「羽柴公筑紫征伐記」(巻之十六)(⇒❡)を参照されたい。

南海治乱記・・・(九州征討を終えて)殿下、大坂の城に著玉へば御供の大名、御留守居の大名群集して城門に駒の立所はなかりし。今度、西国にて高名夫々に恩賞行る。然る処に日向の高城にて宮部善祥坊、陣取に島津中務夜戦をかける時、身方の大軍の内より救かざるは何ぞや、其意聞つべし。善祥坊申て曰く、其夜、敵兵、亀井能登守が陣に攻めかかる。我横合に出て救ふ。敵又、我が陣にかかり来る。我れ固く守て防す。敵、永竹にかぎを附て塀の手に引かけて引き傾け既に乗入んとす。内より鎗長刀にて突き落し払ひ落し、夜中攻戦て掘は死人にて埋みけれども退ず。夜の明るに依て引退く。其時、尾藤甚右衛門陣より横合に出て突き崩すときは是程の難儀には及ぶまじ、身方の敗を目の前に見て救はざることは情なし。余の命を助りて今我もの言す事は幽霊が申すと思召せとて涙を流す。

甚右衛門申上るは、善祥坊由なき申すこと也。島津、大軍を分て重手を作り一陣を攻て脇より助出るときは夫を破て勝を取べきと謀る。我出て敗を取らば君命に耻ん、夜明るを待て敵の退散を見る。是ほどの事を知ずして軍兵を傾るべき歟。善祥坊謂れなき申しこと也、と申しかば、殿下、攻るを好て守を悪み玉へば、夫からが甚右衛門臆病也。敵、重手を作らば其の重手に懸りて打破るべし、重手あらんと怖て救はざるは臆病也とて讃州を召し上らる。尾藤に讃州を賜ることは名ばかりにて一所務もせずして退散す。其次を生駒雅楽頭正規に賜ふ。・・ (羽柴公九州御進発記;巻之十六)

南海治乱記・・・天正十五年丁亥の正月、讃岐の国を尾藤甚右衛門尉に賜ひて入部し兵卒を催し筑紫陣の用意す。去年の土貢は残らず、今年の秋毛は来ずして為すべき方便なければ、寺社領神社仏閣の敷地まで検地を入て軍中の資用を宛課す。国中の商家遊民に課役を懸て催促すと云へども捗々しく財産も集らず、仙石氏の出陣の時三分が一の形粧にも及ばずして九州に趣く。是を思へば、高城の夜戦の時、尾藤氏痩たる兵を以て島津方の逞兵に遇て固く守て出ざるは己を知る者也。又、神子田中左衛門は信長卿の御家にて竹中半兵衛と両半と云はれし弓矢の功者也。今度、秀長卿の介副として日向の国に発向せしむ。高城の夜戦の時、善祥坊を救はざるを以て改易せらると云ふ人あり。我れ、其の実否を知らず也。それ小軍、夜に紛れて師を起し戦を挑む事は大軍の方大事也。惣軍皆出て戦ふときは彼我を分ずして同士師(いくさ)する者也。各陣を固ふして夜の明るを待ち敵の退口に附て朝合戦をなすべき也。是、大軍の方の方術也。秀吉公は勇戦を喜み玉ふ故に、其の時勢を糺ずして尾藤が越度(おちど)とし玉ひて讃州を没収せらるる也。 (老父夜話記;巻之十五)

十河物語・・・・偖翌天正十五年、秀吉公九州御進発の時、日向にて宮部善性坊が取手を薩摩衆夜攻め仕りたることあり。薩摩衆、討死したる死骸を見れば、腰に木札をぞ付け、仮名・実名・年の齢まで書付けたる多し。其働き言語を絶することなり。其時尾藤、善性坊が隣に有りながらたすけ申さず。其上鉄砲の玉薬を善性坊打切り、尾藤に乞ひしかども遣はさずとて、尾藤も御改易あり。讃州は生駒雅楽頭に下さる。

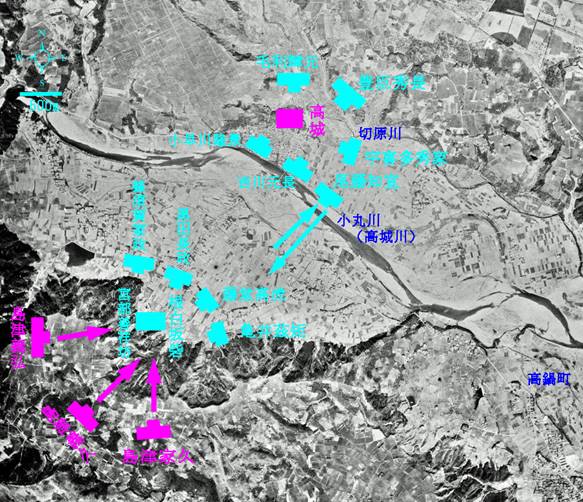

天正14年12月、豊後の戸次川で大敗を喫した大友軍も、翌年3月になり小倉に上陸した豊臣秀長が10万の大軍を率いて南下を始めると、島津に靡いていた諸将も次々と豊臣方に寝返って瞬く間に府内を奪還、そのまま島津軍が北上したルートを逆に辿って日向に進攻し4月上旬には早くも耳川(正しくは小丸川。耳川より20kmほど南に位置する)に到着した。耳川は天正6年に大友宗麟が島津義久に大敗した因縁の地。このときは高城川を渡りきった大友軍を根白坂から見下ろしていた島津軍が全軍で急襲して勝利したもので、あたかも昨年の戸次川の戦いのお手本となったような戦いでもあった。高城にはその時の島津側の山田有信が未だ陣取っており、秀長は周到に高城包囲網を結成した。秀長の軍監には尾藤知宣、有力諸将として黒田孝高、毛利輝元、小早川隆景、蜂須賀家政、藤堂高虎らが配置に就いた。高城川の南側は広い丘陵地で日向街道が根白坂を貫いて通っている。薩摩軍が攻めてくるところはこの根白坂しかないので、特に宮部善祥坊継潤(⇒❡)に命じて其処を守らせていた。宮部も薩摩の猛攻に備えて掘を深くし柵を設けて多くの鉄砲隊を柵内に待機させた。一方、3月29日に小倉に到着した秀吉は進路を西に取り、筑前から肥後へと軍勢を進めたため、日向の秀長軍に気を取られていた島津は焦り、一刻も早く勝敗を着けて肥後に向かう必要性に迫られた。そこで義弘、佳久、家久の全軍を以て根白坂を突破すべく4月17日夜半に一か八かの総攻撃を仕掛けてきたのである。

事前にそれを予見していた善祥坊はよく守り一時、膠着状態したが大勢に無勢で砦はすでに危うく見えた。秀長の要請を受けて偵察に来た尾藤知宣は夜戦の不利を悟って援軍を出さないことを秀長に説き、秀長もそれを受諾した。しかし、根白坂を取り巻く藤堂高虎や小早川軍下の戸田達長が少数の手勢を率いて島津軍を攪乱し小早川、黒田軍もそれに呼応して挟撃をかけたために、朝方になって数百の犠牲者を出して島津軍は撤退していった。この決戦に敗れたことで島津軍は戦意を失い5月8日に秀吉に全面降伏したのである。この戦いが“九州の関ヶ原”と呼ばれる所以でもある。下図は、この合戦の概要だが、布陣の位置については推測の域を出ない。

戦後、秀吉は尾藤が援軍を出さなかったことを臆病と詰り、讃岐を取り上げて追放とした。しかし、香西成資はさすがに軍学者らしく、夜戦に下手に秀長の大軍を出せば同士討ちになることもあり、また、大軍が渡河すればそれこそ8年前の“”耳川の戦い“の二の舞で却って敵に殲滅させられる可能性もあるので尾藤の判断は妥当であったと擁護している。さらに秀長軍には尾藤と同じ“羽柴四天王”のひとりで、智謀で竹中半兵衛と並び称される神子田正治もいたのだから・・としているが、神子田は小牧・長久手の戦いで秀吉の不興を買って所領を没収されているので秀長とともに居たかどうかは定かではない。結局は秀吉が勇猛果敢さを好むが故に、したり顔に隠忍自重した尾藤を諸大名の見せしめにしたのだろう。「十河物語」では、尾藤が宮部陣のすぐ近くにいて鉄砲の弾を渡さなかったとも記しているが、一緒に防戦中であればそんな余裕もないことは秀吉も分かっている筈なので、やはり、援軍を出さないよう秀長に具申したことを咎めたのではないだろうか。

さらに穿って考えれば、秀吉の天下取りの初期から従って活躍した羽柴四天王(実際にそう呼ばれたかどうかは別として)である宮田光次、神子田正治、尾藤知宣、戸田勝隆は4人とも最後には追放されたり病死したりしている。これは羽柴から豊臣になる頃になると、おのれの要らない過去を知り尽くしている重臣はむしろ邪魔者となり粛正される運命にあったとも言える。この“根白坂の戦い”は苦戦ではあったが別に敗れた訳でもなく、たとえ敗れたとしても川の向こう側に展開する秀長軍が大友宗麟の時のように自壊する可能性は少ないのであるから自重した尾藤ひとりがそれほど責任を問われる必要もないとは思われるのだが、秀吉は追い落としの恰好の材料として善祥坊にベラベラ喋らせて最初から重い処分を決め込んでいたのかもしれない。このことは後の小田原陣で、向こう見ずな仙石秀久が勝手に軍を出して秀吉から許された一方で、路上で許しを乞うた尾藤は秀吉の逆鱗を買って切腹を命じられたことでも象徴的である。キャラの差と言えばそれで終わりだが、過去を知りすぎた小賢しい尾藤などはどう転んでも復活などはあり得なかったのである。

(航空写真は国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)