緑礬

別子銅山の上部鉱脈は、空気や地下水による酸化帯であるため、自然銅、輝銅鉱、斑銅鉱、孔雀石、赤銅鉱などの超高品位な鉱石が大量に存在したと推測されている。これが江戸時代の稚拙な採鉱技術でも200年に亘って、別子が存続しえた大きな理由でもある。その反面、狭くて湿気の多い坑道の中は、黄銅鉱や黄鉄鉱が酸素を得て硫酸銅や硫酸鉄に変化する発熱反応が進み、まるで蒸し風呂のような異様な熱気を呈していたという。たとえば、黄銅鉱の反応過程は下の通り。(「銅」 岩崎重三著より)

CuFeS2 + 8O → CuSO4 + FeSO4

黄鉄鉱の場合は、少し異なって硫化第一鉄と亜硫酸が生成され、亜硫酸はさらに酸化されて硫酸となる。

FeS2 + 7O + H2O →

FeSO4 + H2SO3

いずれも酸素を消費する著明な発熱反応であるので、大量の銅鉱石が露出した坑道内がどのような状況を呈していたかは推して知るべし、である。硫酸銅はさらに反応が進んで輝銅鉱や赤銅鉱、あるいは脱硫して自然銅が形成される訳であるから、上部の富化鉱も、こうした酸化あればこその賜物ということもできよう。しかし、当時の坑道の耐え難い惨状は、明治6年に別子銅山を視察したコワニェの「日本鉱物資源に関する覚書」(石川準吉訳 産経新聞社発行 昭和32年)の中で「・・鉱脈中の鉱石はほとんど全部黄銅鉱であるが、然し銅は平均して全体の中に分布しているのではない。ある部分では銅がよく目立ち、時によると全体が黄銅鉱のみからなるものがあるが、この場合は容易に鉱石を分離し得る。しかし痕跡程度の銅しか含有しない時には、作業は中止せられる。それは湿気を含む空気中では急速に分解し、かつ多量の熱を発生するので、換気装置が充分でないために、作業が著しく困難を増して来るからである。・・」と明確に記載されている。この報告書は明治7年に作成され、彼が視察した日本全国の鉱山の中でも、そうした状況が書かれてあるのが別子だけであるところを見ると、よほど坑内環境の劣悪さが印象的だったのではないだろうか。或いはそれは、それほど豊富な鉱床であるという逆説的な言い回しなのかもしれないが・・

広瀬宰平が晩年に出版した「半世物語」には、別子視察時にコワニェの助言を聞いた宰平が、鉱山の近代化が喫緊の課題であることを痛感し、取引先でもあったリリエンタール商会に外人技師の斡旋を依頼して、翌明治7年にルイ・ラロックが別子銅山に赴任したことになっているが、実際はコワニェの視察時にはすでにリリエンタール商会と水面下での交渉が続けられていて、コワニェもそのことは承知済みであったことがわかっている(別子開坑二百五十年史話など)。契約時のラロックの月給は600円、一方、別子銅山最高の広瀬宰平でもその六分の一の100円であったから、それだけの大枚を払うからには、いまだ余力のない住友にとってもそれに見合うだけの仕事をしてもらわなければ困る訳で、コワニェの来山も、その担保のひとつだったのかもしれない。ラロックは見事にその期待に応えた。彼が一年余をかけて纏めた「別子鉱山目論見書」は、別子の近代化と百年の計を見事に描き尽くした報告書で、ラロックが去った後、宰平は「その値十万金のものにて、千載の後栄を祝さねばならぬ。」とその功績を改めて絶讃したという。この目論見書の中にも、坑道についての詳細な記述がある。

「・・焼け付くような酸欠の坑内で過ごしたり、動き回ったりする責め苦は、それに耐えたことのない者でも明らかである。・・(通気不十分だけでも)すでに通気不全の状態にあるが、それをさらに悪化させる別の原因がある。これから私は、坑道が通じている旧切羽のおびただしい白鉄鉱の量について述べようと思う。白鉄鉱は、熱気の上昇や酸素の吸収によって急速に酸化し始め、坑道の天井に青緑色の鍾乳石の形でたびたび目撃される亜硫酸塩を形成する。この酸化は、鉱山の排水を強い酸性にするばかりでなく、切羽と主要な通行坑道を有毒な坑道に変えて、たちまち呼吸困難という最初の影響で損害をこうむることになる。・・」(「別子鉱山目論見書」全訳 住友史料館 平成16年より転載)。続けて、こうした悪環境の中では生産効率も著しく低下すること、南米の劣悪と呼ばれる鉱山と比較しても別子は特に最悪であると論じたあと、「なかでも、ズリ埋立場の中央にある本鋪の西・西北の切羽は、温度、空気汚染とも過酷な状態にある。」と記されてある。当時の坑内作業場一覧図を見ると、本鋪の西・西北にあたるのは、「下三丁左本」「立枯」「八六」などと呼ばれる坑道で、確かに通気坑から離れてドン詰まりの場所であったようである。このような環境下で働くことの条件として、1.幼年期から中毒に慣れていること、2.若死することに甘んじること、を彼が挙げているのは面白い。今、小生の保有する資料の中でも、当時の坑内の状況を述べているのは以外に少なく、そのふたつのいずれもが外人の報告書であるというのも、別子で働くほとんどの邦人が1.の条件を満たし、当たり前すぎて書く必要もなかったからなのかも知れない。

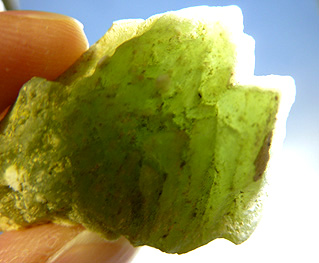

さて、この標本は今から120年前に採集された別子銅山の緑礬である。母岩が付いていないので坑道内のものかどうかは定かではないが、緑礬は水溶性のため生成と溶解を繰り返し、条件が良くなければこのような結晶体を得ることは難しく、おまけに湿気が強い場所では保存さえ難しいため、よくぞ百年の間、残っていてくれたものだと感嘆せざるを得ない。光に透かしてみると、半透明のウグイス色が実に美しい。逆に乾燥しすぎると、写真でも見られるような白色粉末状の低位水加物になってしまい標本的価値も半減してしまう。それどころか、銅鉱石にいったん緑礬が生じると、そうした硫酸生成が止まらなくなり標本自体を台無しにしてしまうので注意が必要である。放置していた銅鉱石の表面が真っ白く粉が噴いたような状態に陥っているのはよくあることで、時々取り出して確認しておくことも必要だろう。日本の環境では、常に乾燥状態に保つのは難しいので、銅鉱石類は余分の湿気を吸い取る新聞紙にくるんで保存するのがもっとも良いと、どの坑夫さんも言っておられたのも充分頷ける。小生も物置に放り込んだままの銅鉱石を、帰省するたびに見てみるのだが、新聞紙が結構黄色く変色していて、発生する硫酸の量もバカにはできないな、といつも思うのである。

言うまでもないが、緑礬の水溶液は鉱毒水そのもので、幸いにも足尾鉱毒事件ほど大規模にはならなかったが、別子でも江戸時代から、国領川や吉野川沿いの農民と農作物を巡るトラブルを繰り返している。坑内で繰樋(箱樋)を用いて排水に携わる水夫の場合はさらに悲惨で、何十年もすると、その強い酸性のため手足の指は完全に溶けて無くなっていたという。近年になっても、坑道内に敷設されたレールが瞬く間に溶けてしまったり、腐食による配管破裂や断線事故などは日常茶飯事でひとつ間違えば大事故にも繋がりかねないので、その点検と保全はどの銅山にとっても重要な課題であった。しかし、それも今は昔・・昨今はそんな排水を引き込んで緑礬鉄泉と銘打った温泉施設が所々に存在している。東予ではあまり聞かないが、徳島には、東山鉱山の鉱水を引き込んだ「美郷温泉(ヘルスランド美郷)」や高越鉱山のそれを利用した「ふいご温泉」が有名である。その鉄分がリウマチや神経痛に、硫酸成分が湿疹などの皮膚病によく効くのだそうである。小生も昔、入湯時に少し温泉を舐めてみたことがあるのだが、確かに舌を刺すような苦みがあり、体にもピリピリとした刺激があったのを憶えている。まあ、強酸性の硫酸の作用なのだから当然といえば当然だが、何百年もの間、銅山を苦しめた緑礬の成分が、多くの人々に喜ばれている今日の姿はせめてもの罪滅ぼしだなと、この小さな標本を見ながらしみじみと思うのである。

(繰樋を用いた別子坑内排水の様子 「鼓銅図録」より)

![]()