落シ橋、落シ発電所の景

![]()

![]()

端出場を過ぎ、鹿森ダム湖畔に至ると、懐かしい一軒の食堂がある。「遠登志食堂」である。

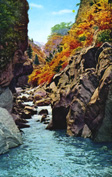

ここは、国領川と足谷川の合流地点にあたり、「オトシ」とは、まさに川の合流を表す地名である。

このように二川の合わさる地形は渓谷美が著しく発達し、各地で景勝地になっている場所も多い。

落シも、昔は名勝「別子ライン」の核心部分で、見事な深淵や甌穴が訪れる人々の眼を楽しませたが

残念なことに、鹿森ダムの湖底に沈んでしまった。今は、古い絵葉書で在りし日の姿を偲ぶのみである。

蓬莱巌

蓬莱巌  猿飛橋

猿飛橋

さて、落シは、名勝だけでなく、東平へ続く重要な生活道の入り口でもあった。江戸時代の「泉屋道」も

この辺りを通っていたと思われるが、第三通洞開通とともに、人的物的往来は激増し、交通の要衝となった。

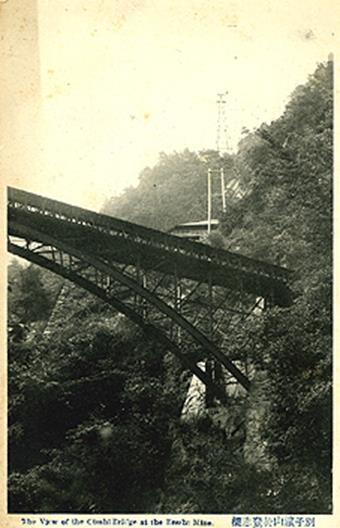

そのような状況に鑑み、明治38年、急峻な足谷川に強靱なアーチ鉄橋が架けられた。これが「落シ橋」である。

いわゆる「東平街道」の表玄関にあたり、坑水路(屋根のように見える部分)を兼ねたなかなか瀟洒な造りになっていた。

当時、東平に行くには坑内を通るかこの山道を登るしかなく、まさに「遠くに登る志」をたてるに相応しい登山口であった。

しかし、老朽化のため、上部につり橋を増設してアーチに過重が掛からないようにしたため、今は原型こそ損なわれたが、

日本におけるアーチ橋の先駆けとして文化財に指定されてもなんら不思議ではない。下に架橋当時の勇姿を掲げておく。

絵葉書では、山腹に建築物が見えるが、これが明治37年完成の「落シ水力発電所」で、90kWの発電能力があった。

端出場水力発電所が出来るまでは、東平への送電の中心的役割を果たしていた。戦前は、山中はすべて30サイクルで

社宅の家庭用電灯も随分と暗かったに違いない。電球も今治の「ハリソン電気」のものを専用に使っていたそうである。

発電所の手前には、木製の送電塔が写っているが、今も東平街道には、処々朽ち果てた電信柱が往年の面影を留めている。

発電所の後方、稜線の鉄塔は、東平―黒石索道で、よく見ると2個の搬器が空中を渡っているのを認めることができる。

このように、落シは、橋あり発電所あり索道ありと賑やかな場所であったが、今、我々を迎えてくれるのは仲持衆の像のみで、

傍らの発電所跡も東屋が設けられ休憩所となってはいるが、デートするにはちょっと躊躇せざるを得ないほど鬱蒼としている。