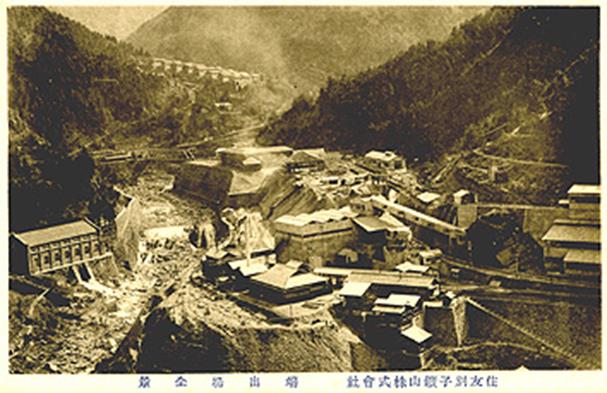

端出場全景 (昭和初期)

![]()

![]()

北側から望む、端出場全景である。

まだ蘆屋橋が架かっていないので、少なくとも昭和8年以前の様子である。

正面、山の斜面に立ち並んでいるのは打除社宅。そこから牛車道が斜めに降りているのがわかる。

打除は、採鉱本部が端出場に移行するとともに、旧別子の小足谷住宅を移築して形成していった。

資料によると、ここは住友上級傭人が多かったため、小足谷上前住宅の面影をよく残していたと云われ

敷地面積も、普通の稼人用の2〜3倍はあり、各戸ごとに浴場や便所も設けられた当時の文化住宅であった。

打除社宅下方、足谷川にかかる鉄橋の右岸に第四通洞がある。手前の煉瓦造りの重厚な建物は発電所である。

端出場は、第四通洞開削時の排石を以って広く造成拡張され、名実ともに採鉱本部に相応しい別子の心臓部となった。

このような急激な人口増加に対応するため、生活必需品を扱う会社直営の配給所の拡充も必要とみえて、

絵葉書中央やや下部に見える大きな屋根の和風建築が当時の配給所で、随分と立派な建物である。

住友の配給所や生協は、その設立、変遷とも複雑でなかなか一概には説明できないが

江戸時代より幕府米の調達に始まる、連綿と続く長い歴史を持った鉱山直営の配給所制度から、

戦後は、別子生協と呼ばれる別子労働組合系団体が取り仕切る、労働者主体の生活協同組合として発展した。

他にも住友化学関係の労働組合新居浜地区共済局や、住友金属鉱山の調度課に由来する別子大丸など多彩であった。

特に、別子大丸は、戦後「株式会社別子百貨店」として発足したが、調度課に百貨店経営の経験がなかったため、

大丸の指導を仰いで昭和26年に「別子大丸」に改名されたことが、「新居浜と住友」(戒田淳著)に記されている。

規模は小さいものの、東予唯一の名門百貨店として、地元の人々の信頼は絶大で、贈答品にもあの包装紙はよく効いた。

また、今は統合されてしまったが、数年前まで新居浜には「Aコープ」、「アイコープ」と呼ばれる2系統の生協があり、

小生も新居浜に来て、こんな田舎町(失礼!)に2種類も生協があるとは贅沢な町だな、と奇異に感じたものだが

山深い別子銅山を支える労働者を、飢餓や貧窮から保護するための長い歴史がそこに刻まれていた訳である。

しかし・・・

ふたつのコープも「コープえひめ」の一員して統合され、別子(新居浜)大丸も惜しまれつつ消滅してしまった今、

閉山30年にして、新居浜もごく普通の地方都市に落ち着いてしまったのだな、という一抹の寂しさを禁じ得ない。

(左は山根の「別子生協」、右は昭和30年頃の「別子大丸」の広告)