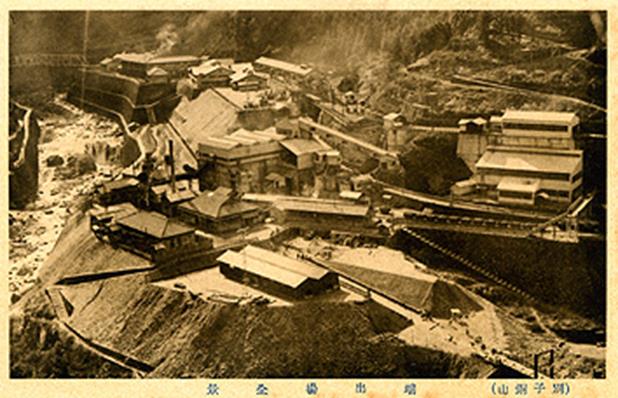

端出場全景 (昭和10年頃)

![]()

![]()

昭和10年頃の端出場全景である。そう推定する理由は次の通りである。

まず、写真右下に蘆屋橋が見えているので、昭和8年以降の撮影であることがわかる。

中央の四角い手選選鉱場と、向こうの採鉱本部の間に昭和10年に索道基地が建設された。

その建物がまだ見られないため、結局、昭和8〜10年の面影であると結論される訳である。

NO.3と比較すると、配給所の隣に端出場診療所が、手前には2棟の駐輪場が完成している。

端出場診療所には、内科医1名、看護師2名が常駐し、応急処置にあたっていたそうである。

往診も応需だったが、入院が必要の場合は、山根にある住友別子病院分院に搬送していた。

昭和34年の配置図では、さらに郵便局、集会所も完備され、コンパクトな集約都市を形成している。

上は、手選選鉱場内部の様子。手選は、江戸時代から女性の仕事であった。

左は東平(ふるさとの想い出写真集 新居浜より)、右は端出場(岩波写真文庫 銅山より)。

端出場の手選選鉱場は大正14年に完成、浮遊選鉱法の登場により次第に需要は半減したが

女性の貴重な職場として戦後も存続した。破砕された鉱石は、ベルトコンベアーで彼女らの前に現れ

品位0.06%以下の素石、3%以上の上鉱、それ以下の貧鉱の3種類にてきぱきと選別されていく。

女工、女工と軽くあしらわれながらも、彼女らの選別眼は、坑夫も顔負けの確かさだったという。

南海放送の「失われたふるさと」(昭和43年放送)には、ここの貴重な動画が記録されている。

小生も、マイントピア付近で鉱石を求めて民家を尋ね歩いた折り、年老いたひとりの選鉱婦に巡り会った。

「あの頃は、毎日が楽しかったわね。」と笑って遠くをみる眼には、今も気高いプライドに満ち溢れていた。