第四通洞

![]()

![]()

明治35年、第三通洞貫通(海抜750m)により、飛躍的に鉱石搬出が効率化されるとともに

ダイナマイトや削岩機など近代工法の普及で、採掘業場は順調に下部へと移行していった。

明治42年には、すでに第三通洞を越えて10番坑道準(第三通洞より115m下)までに達していた。

このような状況に鑑み、14番坑道準となるべき坑道の延長線に当たる海抜156mの端出場に向けて

大立坑と第四通洞開削を計画し、その設計を著名な採鉱・冶金学者であった大嶋道太郎博士に依頼した。

時はまさに、別子鉱山がその近代化をようやく醸熟させ、飛躍的発展期に差しかかる開花時にあたり

双方の開削とも、当初の予定(大立坑7年、通洞13年)を大幅に上回るピッチで順調に進められた。

同時に、開通後の全山電気化に応ずるため、大正元年に端出場発電所を新設したことも忘れてはならない。

また、開削時に出る膨大な排石を端出場の敷地拡張に利用して、将来の採鉱中心となるべき母地が整えられた。

大正4年6月にまず大立坑が第四通洞準に達し、続いて9月22日午前2時50分に通洞内で両鎚の接合をみ、

ここに端出場坑口から大立坑までの距離4596m、幅3.7m、高さ2.71mの大通洞は完成するに至った。

鉱石は大立坑から第四通洞を経て搬出することでさらに効率化され、大正9年には13番坑道準、

大正15年には早くも端出場水準以下の15番坑道準に達し、別子銅山はその繁栄の頂点を迎えることになる。

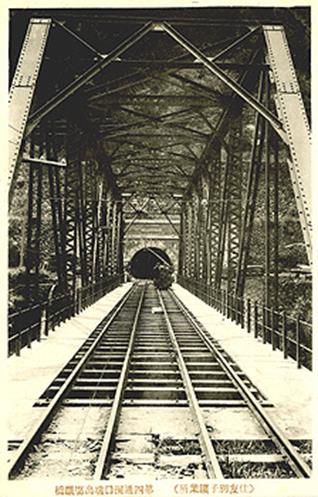

今もマイントピア別子の裏手には、煉瓦造りの重厚な第四通洞坑口が、四通橋梁とともに保存されている。

通洞上部には、第15代住友家家長 住友友純(春翠)揮毫の「第四通洞」石版が埋め込まれているが、

その力強い楷書体に、通洞完成に湧き立つ喜びと誇りが、百年の歳月にも風化することなく迸り出ている。