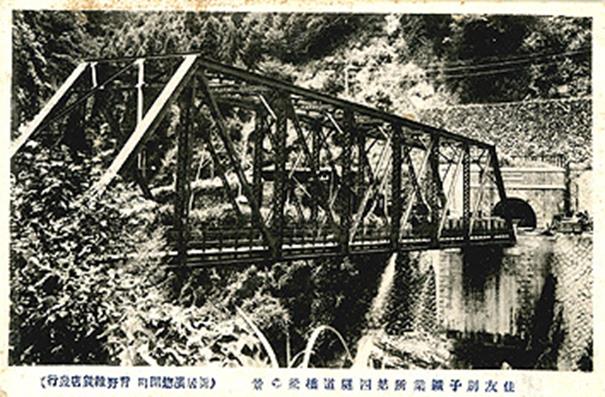

第四通洞橋梁(四通橋)の景

![]()

![]()

坑出でて 鉄橋渡る 天高し 矢野樟坡

第四通洞、端出場間を流れる芦谷川に架かる第四通洞橋(四通橋)の勇姿である。

この豪壮な下路平行弦プラットトラス橋は、通洞開通に遅れること4年の大正8年に竣工した。

合田正良先生の「別子銅山」によれば、縦横の鉱区から採掘される夥しい鉱石は

西部斜坑、上部竪坑、東延斜坑、西四号斜坑、大竪坑、五号斜坑、八号斜坑、新竪坑、

下部三号斜坑、東竪坑などを経て、ここからすべて搬出されるとともに、

探鉱通洞を伝って、筏津、積善、余慶からの鉱石も加わり、閉山まで大動脈の役割を果たした。

多数の連結鉱車の重量にも耐えられるように、普通鉄道用に多くみられる鉄橋構造が採用された。

四通橋が架かる以前の絵葉書も存在するらしいが、小生は残念ながら所有していない。

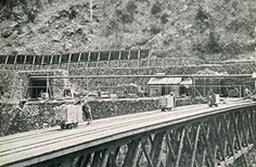

ちなみに、上の写真は第四通洞開削まっただ中、明治44年頃の様子である。

左側に見える坑口が第四通洞で、四通橋は未だ無く、南側に木製トラス橋が架けられていた。

鉱車も人力の箱トロで、通洞が膨大な人海戦術で掘り進められていたことが理解される。

この辺の事情は、「山村文化 第17号」(山村研究会 平成11年)に非常に詳しい。

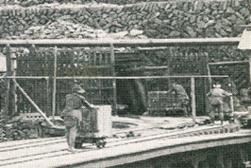

「・・(箱トロは)ズリを満載しても0.3m3ほどしか入らなかったから、通洞坑では

一発破で約20m3のズリがおきるから、鉱車は延べ60〜70台出たり入ったりする勘定になる。

第四通洞は掘削が7名、ズリ取りが12名と瀬打ち(排水溝)1人の大体20名くらいの手組で

二発破四交替という、いわば突貫工事であった。」と記載されている。

また、通洞坑とは別に鉱車用の切替坑道も作られていた。右拡大写真でそれを偲ぶことができる。

ふたつの坑道は、入り口から70mのところで合流しており、一方通行でズリを運搬していた。

大活躍の木製トラス橋も大正3年、老朽化を理由に廃止。しばらくは打除鉄橋経由で迂回していたが

四通橋開通とともにすべてが刷新され、全山電化とともに大幅な効率化が実現するに至った。

今も、四通橋南側の芦谷川畔には、木製トラス橋の橋脚の跡がわずかに残っているが、

平成14年10月の山村研究会現地研修会でそれをご教示いただき、小生も実際に拝見した。

さらに四通橋も、賑やかなマイントピアの裏側で、草むす中に寂しく朽ち果てつつあるのを見て

つくづく「諸行無常 盛者必衰 」のことわりを実感したのであった。