端出場の景(昭和40年代)

![]()

![]()

ゴロゴロという鉱石選鉱の通奏低音の唸りが、周囲の山々に反響しながら耳底深く流れる中を

満杯の鉱石を載せて、大音響とともに鉱車が眼前の四通橋を通り過ぎていく。

そんな音や匂いさえも清かに感じられるような、これが鉱山だ!と叫びたくなる情景である。

別子銅山は、戦前のモノクロ絵葉書は極めて多いのだが、戦後発行の“天然色”のものは

以外にもはなはだ少なく、小生のコレクションの中でも貴重な一枚となっている。

向こうの斜面には、すでに大斜坑が完成しており、昭和43年以降の端出場坑閉山間際の姿である。

そこで、この項では、大斜坑について簡単に述べてみたい。

大斜坑は、すでに海面水準下となる26番坑道以下の深部開発計画の要めとして、昭和35年に着手。

当初、竪坑にするか斜坑にするか議論があり、開削の段階でも多少の変更はあったものの、

順調な8年の工期を経て、端出場から最下底32番坑道を、傾斜15°25′で一直線に結ぶ

総延長4455m、高さ3.35m、幅4.3mの大通洞として昭和43年に完成した。

大斜坑の目玉は何と入っても、内部に併設されたスチール・ベルトコンベアーで

これにより、大量の鉱石を低人件費の下で常時かつ能率的に坑外の選鉱場や貯鉱場に運搬可能となった。

この絵葉書に写るアーチ橋も、そのベルトコンベアー専用で、端出場選鉱場まで続いている。

また、坑口には一時鉱石を貯める「粗鉱ビン」が設けられたため、巻上設備とともに大規模な構造となった。

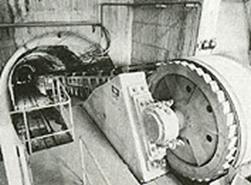

写真左は開削途上の大斜坑(「別子銅山のあゆみ」より)、右はその内部(「別子300年の歩み」より)

完成した斜坑内の人車やゲージ、下部坑内の様子は、新居浜在住のK氏によるHP「別子銅山浪漫館」

に詳しいので是非ご覧いただきたい。坑内写真は非常に少なく極めて貴重な記録写真と言えるだろう。

過酷な労働環境とはうらはらな、若い坑夫さん達の屈託のない笑顔がとても清々しく印象的である。

大斜坑は、別子再生のための最後の切り札であり、別子人にとって大山祗神の権化が如き存在であったが、

閉山までわずか3年の寿命しかなかった。斜坑を以ってしても、環境や業績の悪化は如何ともし難かったのである。

既に閉山がわかっていながら大斜坑開削を続けることは、大企業上層部のエゴイズムである、と指摘する本もあるが

小生は必ずしもそうとは限らないと思う。住友家と銅山、そしてなによりも“別子人”が三位一体化することで

別子はいままで何回も襲いかかる存亡の危機を脱出してきた。一縷の望みを最後まで大斜坑に繋ぐことで

己に喝を入れ、来るべき閉山後に向けて、全山挙げて時間的精神的利鞘を稼いだとも言えるのではないか。

閉山を、配置転換のみでひとりのリストラもなく迎えた企業は、日本広しといえども、住友を置いて他にはない。

手の施しようもない患者にも、最善の治療を尽し終えたという魂の救いを、住友マンとして心底から感じたに違いない。

その意味で、大斜坑開削も決して無駄ではなかったとも思えるのだが、それは小生のひが目に過ぎないのだろうか。

ともあれ、昭和47年を一期として、大斜坑はその短い生涯を閉じた。今、海抜下の斜坑内部は水に没しているという。

この大斜坑が背負う、栄光と挫折の命運を思うとき、なぜか戦艦大和の在りし日の姿が重なって見えて仕方がない。

それは、戦艦大和の存在も沈没もまた、日本にとって決して無駄ではなかったと小生が今も信じているからであろう。