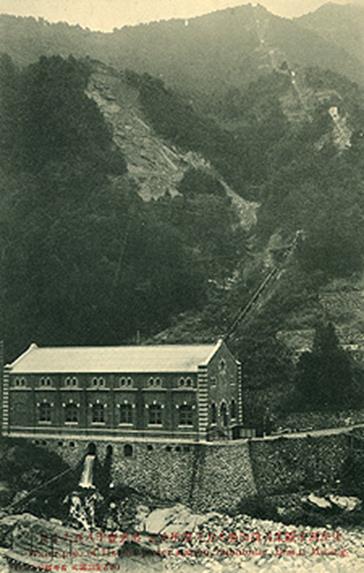

端出場水力発電所

![]()

![]()

端出場水力発電所は、第四通洞開削に合わせて明治45年5月に竣工、7月24日より本格的発電が開始された。

当初は3000KWであったが、大正12年には4500KWに増強されている。

内部の発電器については別に記述することにし、ここでは外部施設について述べてみたい。

発電所の建物自体は堅牢な煉瓦造りで、その美しさは現存する産業遺跡の中でも群を抜くものである。

「マイントピア別子」本館も、この建物をモデルにしている。しかし、マイントピアを訪れる多くの人々の中で、

川を挟んでひっそりと佇むこの建築物に如何ほどが気づくであろうか。石見銀山で産業遺跡が脚光を浴びる遙か前に、

新居浜市庁の中でも、この建造物を新居浜の文化財として熱心に保存を提案する方々もおられたが、

当時の財政課長から「あなな薄汚いものどうするんじゃ。」と冷ややかに一笑に付されたとも聞いている。

そのような市民の意識の差が、結局は世界遺産に登録されるか否かにも関わってきているのであろう。

そんな中で煉瓦建築物の権威であらせられる北海道浅井学園大学教授の水野信太郎先生は、実地検分の後、

「建築として非常に素晴らしい出来で、九十年経ってもクラックひとつ入っていないのは驚くべきである。

第三変電所よりはるかに良い。これが壊れるとすればそれは自然の仕業ではなく、人間が手を下すときであろう。」

(山村文化29号 平成15年1月)といみじくも一言で看破されているのは如何にも至言である。

取り返しのつかなくなる前に、何らかの保存策が講じられて然るべき時期にきていると思われる。

さて、絵葉書には石ヶ山丈から急斜面を飛流直下に落ちてくる導水管が写っている。

発電は、この落差596m(当時は東洋一)を利用しておこなわれる。現在も石ヶ山丈には貯水池跡がそのまま残っているが、

銅山川とその支流の七番川などの水を日浦に集め、これを日浦通洞と第三通洞を経由して東平、石ヵ山丈に導くという

壮大な水系の安定供給が確保されて初めて、別子鉱山を支える大規模な発電が可能となったのである。

今、貯水池に水は張られていないが、満々と水を湛えていた昭和30年代、上の写真にある細い池中の通路を渡れるかどうか

いわゆる「男の度胸試し」に使用されていたことが住友化学新居浜製造所登山部会報「落葉松」に記されている。

先輩の挑発に乗って、重いキスリングを背負いながら見事これを渡り切れれば、伊藤玉男氏の待つ銅山峰ヒュッテで、

冷たいサッポロジャイアンツをおごってもらえたという。当時の登山は会社が退けてから出発するので、

このあたりで日が暮れることも多かった。しかし、進む方向にはエルドラドのように輝く東平の灯りが見え、

振り返れば、新居浜市街の遠いネオンの煌めきと、遙か周桑平野に点々と灯る誘蛾灯の幻想的な光景に見送られながら、

ビール目指して黙々と進む山男達の姿は、日本にかって存在した幸福な時代のひとつの象徴だったとも言えるだろう。

昭和30年代の新居浜夜景