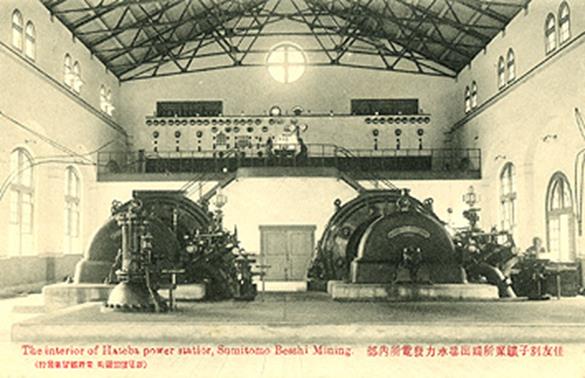

端出場水力発電所内部

![]()

![]()

この発電機については、「山村文化 第16号」所載の高橋利光氏の文章をそのまま借用させていただく。

「発電機は、ドイツのシーメンス社製の1500kW、30CL、3相交流、3450Vのもの2台で

水車、水圧鉄管、速度調整器については、ドイツのフォイト社製のものを採用した。

いわゆる出力が3000kWという、当時としては大規模な水力発電所の完成であった。」とある。

この絵葉書は、その創建当時を偲ぶ1枚で、御神酒徳利のように2台が仲良く並ぶ姿は微笑ましくもある。

「その後、大正12年に四阪島送電計画を実現するため、発電機及び水車1台を増設し

出力4500kWに増強され、」遠登志水力発電所(90kW)、新居浜火力発電所(360kW)

とともに20世紀初頭を飾る、別子鉱山全山近代化のための原動力として大きな貢献を果たした。

現在、創建当時の発電機1台は姿を消し、代わって直流発電機や永久磁石発電機などが所狭しと配置され

後の発展を物語っているが、残るシーメンス発電機1台が、あたかも「主」のように居座っているのが頼もしい。

新居浜市のHPに、その様子が紹介されているので、参考にしていただきたい。内部は一般には非公開である。

https://www.e-niihama.jp/~concierge/contents/tour_course/c_s2.html

昔、小生が小学生の頃、学校で「四国の電気は四国電力によって供給されている。」と習った。

家で話すと、父が「それは間違っている。住友関係の電気は自家製で、四国電力の禄を食んではいない。

明日、そのことを先生に言っておきなさい。」と真顔で語ってくれたのを今に憶えている。

社宅の電気に至るまで自家製とは、住友はすごいんだなあ、とそのとき子供心にも思ったものである。

数年前、山村文化研究会で内部を見学し、創建時の発電機に刻まれたシーメンスの社章を見るに及んで

やっぱり住友はすごいなあ、と40年前のままにあらためて心の底から思ったのであった。

発電機に刻まれたシーメンスの社章