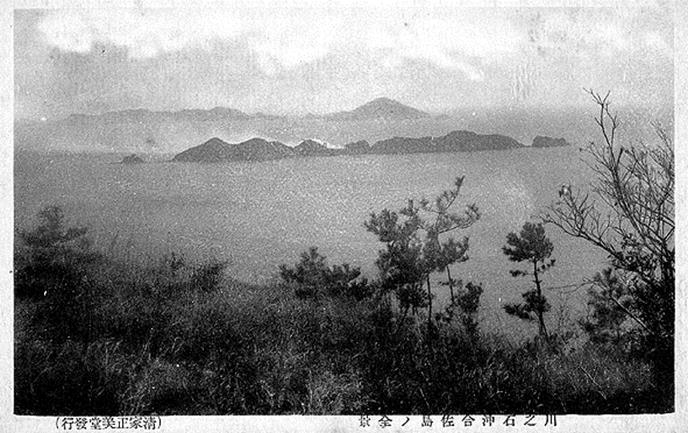

佐島精錬所 煙景

![]()

![]()

操業当時の佐島の遠景である。煙景という方がいいかもしれない。

濛々たる亜硫酸ガスは、比重が重く、相当の風力を受けなければ拡散もされず

得体の知れない白い「かたまり」として海上を漂い、農作物や生態系に甚大の被害を及ぼした。

一方、鉱業の隆盛は、「・・四阪の一孤島より朦朧として硫煙が冲天に飛揚し之か四散の状態は

燧洋の一美景として異彩を放ち天下の一大事業として観望されんも・・」(愛媛県東予煙害史)

とあるように大日本帝国の繁栄の象徴でもあり、この写真一枚にもその様子を充分偲ぶことができる。

しかし、当然のこととして、付近住民との衝突は避けることができず、烈しい交渉と暴動の時代であった。

今こころみに「保内大学」で有名な「九里四里通信」の年表から、その概略を抜き出してみると

明治26年 柳谷銅山製煉所 煙害につき操業停止。

5月佐島に新しく製煉所が設立された。

明治41年 四阪島煙害問題。被害代表、農商務大臣に請願。

佐島および女子崎製煉所煙害問題起こる。

明治43年 周桑郡の煙害激甚。四阪島煙害賠償協定調印。

大正2年 西宇和郡煙害民、明治製煉佐島製煉所に賠償要求。

大正3年 三崎村の村民、久原鉱業の製煉所設立計画に反対。

大正4年 大浜の農民130人が六隻の船で佐島に押し掛けた。

大正7年 西宇和郡矢野崎村の村民、煙害に激高、佐島に押し掛ける。

大正9年 佐島製煉所閉鎖。

さしもの繁栄も、大正デモクラシーの凄まじい労働争議と農民運動の大嵐の前には抗しえず

この地区の小さな精錬所は次々と閉鎖され、近代化された日鉱佐賀関へと収斂されていくのである。