�y�א엊�t�A�ɗ\�ɏo�w�A���c��ח��B�͖�ʒ��@�~�����z

��C�����L�E�E�i��j�O�N�Ɂi�e���j�`���l�������̊����叫�R�����Ĉɗ\�̍��ɉ����ʂւA�\�B�̋{���͂ē��\�e�����J�����R�Ƃ��đ�R��g���͖�l�Y�ʒ�������͍]�ɉ���Ĉ͂�Ƃ��B�͖��邱�Ƃ����đގU���B���R�̑叫��ڍ��n�����ȂĐ����炵�ށB�͖�͌����O�N�������������U�r����R��g�ď㗌�̎�����l�Ƃ��čU��萼�{�ɉ��ċ`��̌R��j������ɗR�Ĉɗ\�̎��E�ɕ₹��ꂵ���ȗ����R���Ȃ�̂Ȃ�B�͍]�̏�ׂ̊���ɗR�Ĉ��g�̑吼�]��̉H�����������č������Â��B�]�B�\�͏\�Y�O�J���Y�_���E���q�т����ċ{���ɕ������߂����`���]�B�֍U����Ƃ��B�R���ɐV�c�`���a�ɂ�����\�{�ɉ��đ������ʂւ{���ɕ��]������҂ǂ��������ĈÖ�����ǂ邪�@���B�����l���̑叫�R�Ƃ��ď��R�Ƃ�舢�g���ɋ��u�ꂽ��א�Y����㗊�t����Ď�����䑊��i���炭�j�����ւ��炸�����B��冂𐬂��d�Ȃ�ƂĈ��g�W�H�]��̎���]�R�𗦂��Ĉɗ\���ɔ������B���g�̑吼�]��̉H���͗ݑ�卄�̎҂ɂ��ċ{���ɂ��肵�����x���t��������ď��R���֏������ɐ�w�𗊂ŗ\�B�։��A�y���O�Y���q�傪�Ă���͍]�̏���U����B�����`���ɏ]�������鉶�ڂ̕����A�y���A���\�A���c�A��{�A���g�A���c�A�O��A���s���̕������J�C����v�o����叫�Ƃ��Đ��ɗ\�̕��D�ܕS�]�z�Ɏ��ēy������l�ׂ̈ɊC��ɕ��ĉ͍]�ɕ����B�����̌R�����R���Ƃ��Ĉ��]�z������ۂ�艟�o�����R�Ɍ��ӁB���R�����ɂ��ė͑����炸�Ɖ]�ւǂ��M�t��Ƃ��B�ܐߋt���N�Đ��߂��ꐼ�ɗ\�Ɋ҂�B�C����v���{�ɏ��ւ����ď�����앺�O�S�]�R�K���̏o�����Đ璬�����ւ����o���B�א엊�t����Ď���]�R�𗦂��o���Č����̐��v����Ƃ��B�݂ɑ��i�ݓG�w�����n���ΟہX�Ƃ����錴��ɒ����̊��ꗬ���ėH�ɕ��ɔ�g���͂ɕ��̒��O�S�R����T����B���t���R�ɉ��m���ĞH���A�����̕����قǏ����Ȃ�ׂ��Ǝv�ʖ�B�K�苆��̂��̂����đ����̒�����j��叟�R�ɋߕt�Ĉ��g�ď�����������ƌv����҂Ɗo��邼�A�v���鏭������U�ɓ���Ƃ��Ύ�ɗ]�鎖�L�ׂ��A�g���̐w��j��Ƃ��Δj���đR���ĐՂ��ǂ��A�D��o�Č�����Έ��ނ��G�̔n��悹�ŕ��ɐ��āA��R�����ɗ�������̕ڑłĐ��߂�Ɏ˂ė����A�G��ʂƌ��ΐV����ȂĎ�͂߁A�]��Ɋԋ߂����ēG�ɑg���ȁA�����Ƃ��G���������ȁA�G�ɐg�����r��Έ�R���\�R�ɑ��ׂ��A�O�܂œG��Y���ĕ��ɏ�čU���ׂ��A�Ȃǂ��͏������邱�ƗL�ׂ��ƈύׂɎ�������ĊՂɊ���i�߂�B���J�C����v�������āA���͂�G�͌����Ƃď����x������������ɒy�Ė��c�ˈ��������L����A�ŕ��ɐ��Đ^�Ái�܂�����j�ɂ�����B�א엊�t�n�̉�Ɏ]�̏Z�l���̈ꑰ�ܕS�]�R�ɂĝJ����B���Ē肵�d�Ȃ���E���D�ƕ���A�����ɑ叫����Ƃ͒m�炸���ĎO�S�R�̎҂ǂ����ւƋ씲����w�̓G�ɑłĂ�����A���w�ɂ͎]�B�̘l�ԍ����k�̔y���B�̏��}�����W�ē��]�R���X�Ƃ��ĝJ����A���叫�R����ׂ��ƒ�����j���ĕԂđō����g�Ďw��֗��d��������ꑫ���������킵���A�����͂ɏ\���R�ɐ��ēG�w���������đD�ɂƂ��Ĕ���������ė��s�ʁB���������l���ɑ�ڍ��n�����Ă��鐢�c�̏����l�߁A�]�̏Z�l���k���̓}�����ɂ�����U��B�㌎�O���̋ŁA��ڍ��n�������J�đłďo�ė͐킵�Ď��ʁB�����o�H��ꑰ���F�펀���ď�ׂ͊ɂ���B����肵�ė��t�����̋{�����U�r���͖삪�߂�����͂Ė{�̂��ҕt���������ċA��B���s�ϗR�X������������B�@�@�@�i�ɗ\���璬��������L�G���V��j

�\�͋L�E�E�E�E�E����A�א엊�t�n�A���g�A�]��A�y���m���n�����B�ɗ\���j�]���|���B���i���\�T�������A�X�j�����l�䋖�e�������P���o�A�����m���m�������E�j��Z�e�挜�����B�i�͖�j�ʒ��A��N�����ݍ��j�e�A����a���i���P���o�A�\���x�N�l���i�N�e�A�����탒�߃���B�����@�N�i���N�A���t�吨�j�e�A�ΓS�R�[��ۖؓV�͎��j�i�w�j���惉���P���K�A�����A��䌴�j�ŏo�e�A�͖�ꑰ�\���l�A�\���ꐶ�m������e����V�A��l�c���Y�����V�^���B�R���A�͖�ꑰ���J���P���ԁA�k���E�g���Ӗ��A�x�X����q�������n�U���ԁA�b�N�n���x�^���j�A���s�n����I�N�m�ԁA���t���ド���A����A�������j���s�m�����m�~�y���m��A�����n���̃������v��B�\��O�m��A��������j�e���t�����X�B�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����/����N�A�V�c�`�傪�k���œ�����A�֓��ł̍ċN�������Ĉɐ����o�`�����k���e�[�̑�D�c����j���ĉʂ������A�쒩�͑傫�ȗ͂��킪��Ă��܂����B����ɗ��N�ɂ͌���V�c�����䂵���������Ƃ̘a�r���i���ɉ��̂��ƁA�㑺��V�c�̂��Ƃő̐��̗��Ē������}���ƂȂ����̂ł���B���̂��߂ɓ쒩�̐��������������Ȃ��l�����B�ł̌�����d��ړI�ŁA����萪�����R�ɔC�����ꂽ���ǐe�����ɗ\�ɓn�荚�ߓ��ɂR�N�قǑ؍݁A���ߐ��R��F�s�{���Ƃ��A���𖧂ɂ��Ȃ���쒩�̉ɓw�߂��A�₪�ċ�B�ւƑJ�䂳�ꂽ�B���̍��ɂȂ�Ə������̍��X�i�O�Y�j�M���i��❡�j���쒩�ƂȂ�A�ɗ\���i�Ɏl��L���i�l���鎑�̎q�j�A�ɗ\���ɐV�c�ꑰ�̑�ڎ����i��❡�j���C�������Ȃǐ��͂����債�A�V���Ȏl���R�̑�����u�����Ƃ��g�쒩��ɋ��߂�ꂽ�B�����ŋ}篁A�k���œ]�킵�Ă����`��ɒ�̘e���`���i��❡�j���Ăі߂��A�����̋��J�o���i��❡�j��ƂƂ��Ɉɗ\�ɉ����������̂ł���B�Ƃ��낪�A�`���͂قǂȂ��a���ɖ`����A�������N/��R�N�T���ɍ���i�z�q�S���䋽�j�ŋ}�������B�܂��ɓ앗���킸�A�g����͈ӋC��������C�ɗɗ������ꂽ�̂ł������B�i�e���`���̎��͋����R�N/�N�i���N�Ƃ����������A���B���ꂽ�����ނ��炻���炪���������ł���B��������ƁA���̍����P�R�S�Q�N�ɂ���ׂ������A�����ł́u�{�����ڕ����v�i�}�P�D�j�ɏ]���A�������N�T���Ƃ����B�j�@�}�P�D�́A�����̐V�c���n�}�̈ꕔ�B��ڎ��͂��̌�A�k���ɋA���������Ƃ̕���O�Ƃ��Ċ����B��ڎ��[�̖��̍��q�i���A������❡�j�͑����`���̑����ƂȂ�A����x�q�ƒ����𑈂������ƂŒm����B���J�o���̖��O�͂Ȃ����A�V�c���`�̏��q�ł���Ǝ��̎q���Ƃ���Ă���B�֑��Ȃ���E�E�n�}�̍��[�ɂ́g�،͂炵�䎟�Y�h�ł�����݁H�̏�B�V�c�S��{���Ƃ��链��i����j�A���Ǔc�����A�Ȃ��Ă���B���Ǔc���̓r�������C�ɓ���ƍN�܂ʼnƌn���NjL����Ă���̂͂������������ŁA�@���ɂ��g�j�^�j�^�h�����ł�����B

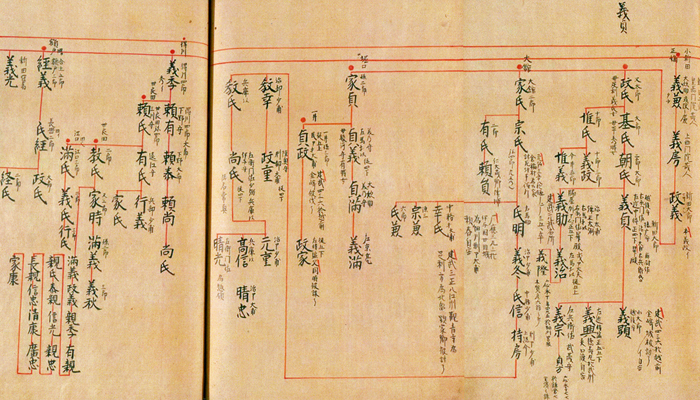

�}�P�D�u�{�����ڕ����v�̐V�c�`��A�e���`���Z��Ƒ�َ����̊W�}�i�E�[�t�߁G�g��͉摜���N���b�N�I�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u��������}���كf�W�^���R���N�V�����v���]�ځA�ꕔ�A�����B�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA�`���̎���m�����א엊�t�́A�l���̓쒩���͂���|����D�@�Ƃ݂Ē����Ɉ��g�A�]��̌R���𑵂��ĂW���Ɉɗ\�ɐN�U���J�n�����B�܂��A�y��`���̗����Ă����V�]������͂�ł���𗎂Ƃ����B����������悤�Ƌ��J�o���͍��ߐ��R��y���E���\���̋��͂����ōא쐅�R�Ɛ�������A�����̂��߂ɔ���܂Ő����߂���ĎS�s�A����ł����u���X�ő̐��𗧂Ē����p����t�߁i���݂̐����s�p����j�ɏ㗤���āA�V���S�܂Ői��ł����א�R�ƍĂёΛ������B�����ė��R�́u�璬�����i��䃖���j�i���݂̐����s�����t�߂��H�j�j�Ō��˂���B�א�R�V�O�O�O�]�R�ɑ��A���J�R�͂R�O�O�]�R���炸�Ɣ�r�ɂ��Ȃ�Ȃ��ł��邪�A���Ă̐w�̐^�c�R�̂悤�Ɉ��ƂȂ��ēG�̖{�w�ɓːi����A�K���◊�t����邱�Ƃ��ł���Ƃ�����̂Ȃ������ꝱ�̍��ł���B�q���̗��t����Âɂ��������������͐�w�̒��ɕ��ꍞ��œG�R��f�ʂ��A�ːi���J��Ԃ��Ĕ�ꂽ�Ƃ���𗍂߂ğr�ł��悤�Ɩd���č��͌����ɐ�������B�₪�āA�킸���P�V�R�قǂƂȂ��đS�ł��Ǝv��ꂽ���A�����͈�R����̋��ґ����ōĂѓG�w�������̂悤�ɋ삯�����Ă��̂܂ܔ���ւƗ����čs�����B�u��C�����L�v�i�啔���́u�����L�v�̓]�L�����E�E�j�́A���̏�ʂ�����������悤�Ȋ��������Ƃ����M�v�ŕ`�ʂ��Ă���B

�u�\�͋L�v�ɂ͂��̂Ƃ��A�א엊�t�͖{�w���ۖ̓V�͎��i�Ă��j�Ɏ�����ƋL�ڂ��邪�A�����̑�ۖ͐ΒȏC���������łɐ���ł������Ƃ͂����A�]��ɂ��R���œ��������Ȃ��g��B�l�߁h�̂悤�Ȓn���ŁA���c�R���U�߂�{�w�Ƃ��Ă͕s�K�ł͂Ȃ����낤���H�@�ނ��돬�����̖@�����i���~�S�j�Ƃ��A�吶�@�̐��@���i�V���S�j�ȂǕ��n�ɋ߂��Ñォ��h�����V�͎��Ɠ����Βȕʓ����@�̕������������A�u�\�͋L�v�Ɏ���������ē`������\��������Ə����͊����Ă���B�u�璬�����v�ɂ��Ă��A�V���S����i�א�R�Ɛp����ɏ㗤�������J�R�����˂���ƂȂ�ƁA��͂荑��������������̏������t�߂��l���₷���A�g�V���̐w�h�i��❡�j�Ɠ�������X�s���t�߂��l���₷���̂ł͂Ȃ����낤���H�@�u�����L�v�́u�E�ҋ��̓m�����j���U�T���e�A��i���R�m���j�D�g���e�ナ�P���K�E�E�v�Ƃ������͂������������̂�����B�i�}�Q�D�Q�Ɓj

�}�Q�D�璬�����ƍא엊�t�{�w�i���莛�@�j�̈ʒu�W�B�i���}��Yahoo�n�}�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�璬�����v�̐킢�ɏ��������א�R�́A�����đ�ڎ����������Ă��鐢�c��i���c�R���❡�j�ɑ勓���ĉ������B�����␅�R�Ɍ������ꂽ����͂��łɐ�]�I�ȏŐ��\�����ď�̌�A�Ō�̙�^�U�������s���ċʍӂ��ĉʂĂ��B������l�A�ˈɉ��͓S�_���S���ŏ����o�āA���藈��G�������͂ŏR�U�炵�����̉Y��������ɗI�X�Ƒޔ������Ƃ����i��❡�j�B�u��C�����L�v�ł͏ȗ�����Ă��邪�A�����`�Ƃ��āu�����L�v�ɏڂ����̂ŎQ�l�ɂ��ꂽ���B��r�Ɏ��������Ƃ����ڎ����i�}�R�D�j�ƁA�ň��̏��ł����H����߂Ȃ��ˈɉ��A�T�N�b�Ɛ���ē��E�̐��c��ɂ͌������������ɂ������Ɣ���ɋ����čs�����J�o���ȂǁA�C�����ł͉�����ʔ����҂Ȃ�����킢���ɂ͗l�X�ȃ^�C�v������̂��ȁA�Ɗ��S���������ʂł�����B

�@�@

�@�@

�}�R�D���c��̐킢�i���G�u���Q���j�k ���k�p�v���j�Ƒ�ڎ����i�E�G�u�O���̎� ����\�v���j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������A��������}���كf�W�^���R���N�V�������]�ځj

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��