南海治乱記・・・天正六年の夏、羽床伊豆守資載、不慮の変に依て息男忠兵衛尉、柾木の城にて討死せしかば其鬱憤止まずして香西氏と前代の親好を捨て羽床に自立せんことを欲す。故に綾の南條北條の諸将に使价を馳て回文を通じ我に服せしめんとす。二郡の兵将其意に応じて請文をなす者多し。北條西の香川民部少輔、これを聞て使者に謂て曰、羽床殿の遺恨は道理至極せり。我思ふ仔細あり、申さずんば有べからず。夫れ今天下大に乱て大敵、我が国を窺ふ。此時に方て私の宿意を論ずべき時に非ず。国家の危難を救べき時也。爰の程を思慮有べき事歟、是全く民部が身の為にして演説するに非ず、国の廃亡を歎く也と云ひやりしかば、羽床は素より資質勇猛にして忿りある故に是を信服せずして民部が城を攻んとす。相従ふ人々は羽床氏族、大林、今瀧、山田彌七、福家、新名、瀧宮彌十郎、長尾大隅守等一千三百余人を以て押向ふと聞しかば、民部思らく、我国傍輩と軍諍をなし数年を経るならば土州の大敵、その弊に乗て乱入すべし。我一旦城邑を明て退き後援を求て其根を固せんには如じと思ひ、子女をば白峰山の寺領、青海の浦に退き、城を明て従者少々相具し、備後の国に渉り小早川隆景に属従して援兵を乞ふ。隆景、慈仁を以て其乞ふ所に応じ、浦民部太夫、井上伯耆守に五千余人を附属し、大艦三百余艘を取乗て五月十日に備後三原を発し、讃州鵜足津、松が浦両所に著岸し、西の庄の城に押寄る(芸州記には摺臼山の城とあり)。

羽床伊豆守が兵百余人、城を守ると云へども力の不足を知て疾く退散して羽床に帰る。香川は西の庄の城に入て元の如くに安住す。中国の兵衆、香川を本地へ還附し、是より南條郡へ発向すべしとて綾川の端に出張す。南條郡の兵将、其疆を守るべき為に長尾大隅守、瀧宮彌十郎、新名内膳助五百余兵を以て河端に相臨み、鉄砲を放て攻戦ふ。折節、五月雨ふり続て河水増さり互に河を踰ず、然れども敵は五千余兵にして我は五百余兵なれば対すべきやうもなし、兵を揚て引去る。敵、これを見て鯨波を作り河を渉す。南條の兵将、地利を設て綾坂の上に打上げ、旗を立て待つ。敵も功者なれば其謀有ることを知て兵を揚て相引に引去る。六月一日に中国の兵将二百余人、西の庄の城に込め置き、総兵を引て三原に帰る。是よりして香川民部少輔は毛利家の旗下に属し中国を後楯とす。備後の三原は海上十里計にして行程近し。国に事ある時は一日の中に援兵を出す故に、国中の諸将侮る事を得ずして香川家を全す。 (香川民部少輔、毛利家に服従の記;巻之十)

玉藻集・・・・・天正七年、羽床伊豆守政成、南條郡瀧ノ宮・陶村・福家・讃留王を押領しければ、百姓共、羽床・香西両所へ年貢納る㕝迷惑限りなし。羽床伊豆守、南條北條両郡治め取べきとて、先ず山田彌七郎を幕下にせんために彌七郎方へ使を越、今度某北條に居する香川民部を亡し、北條を申すべしと相謀也。其方義、其幕下に御成候ば此方へ出馬して忠節を勤めらるべき候。左なきに於ては、一戦に及ぶべしと申遣しければ、山田彌七郎仰天して、何かは御味方申さで候べきとて則幕下に来る。此彌七郎は明暮鹿狩を好みて武道を忘れければ、百姓ども小歌に作りて謡ふ。其歌は、「浅漬の香の物かや彌七郎、今日もかりかり明日もかりかり」と謡ふ程の㕝なれば、羽床手にたたずして、早速旗下に参りけり。

羽床六百の勢を以て西ノ庄の城に押寄ける。香川民部少輔元来武道馴たる者なれば、林田と云侍に力を合、原と云ふ所に勢を伏て、其大将分に宮武源三兵衛と云者を付置、敵の寄るを待居たり。然所に羽床の先手山田彌七郎・陶・福家名主谷本左兵衛なり。此者共林田の西原の間、田中の通路を一騎打に通りて西ノ庄へ赴く所を、林田・原両所より伏兵を起てうちければ、羽床方乱て左右の敵を会釈所を、宮武源三兵衛鬨をあげて切て出ければ、山田彌七郎大に乱れて、六七町東、綾川の邊迄敗軍したり。其後宮武・林田も西ノ庄城に入。平生の大将ならば、此をくれにては城責の㕝は成るまじき所に、羽床は名を得たる強将なれば、先手敗軍の兵を後陣に備へて、以て羽床一軍して見せんとて、今瀧・大林左衛門を先にして、二陣に羽床ひかへて以上六百人、山田・福家の者をば後陣に置て、八十蘇水を脇に見て、かざし山の麓より西に廻りて、苅田の少々足入たる所をもあらためず、沼岸と云共一足も脇足を蹈むべからず、此筋を敵城へ西の土居ひら乗に乗べしと下知して、城の虎口押への人数に山田彌七が一組を置て、六百人は鬨の声をあげ、えいや声を出して押寄る。城中より防ぎ戦ふといへ共、叶はずして本丸に入引ける。それより香川民部降参をこひて城を渡し、備後の国へ退にけり。羽床此城を得て、古の城主山内が一族を取立、山内源五と名付て、西ノ庄の城を持せて、程なく北條郡を治めて、其威強大に成にけり。

天正七年、香川民部少輔中国に渡て、毛利家の小早川を相頼、讃州の本地へ帰参、御武勇の御影を頼み奉る之由申ければ、毛利家評議有て、以来毛利家より四国を治る時の便にも然るべしとて、七百五十人の勢を以て、香川民部に付て讃州鵜足津の浦にわたる。香川、潮を計て遠干潟の坂出の浜魚の御堂より八町計沖の方を一文字に渡し、西ノ庄城へ押着ける。西ノ庄に然るべき兵二百あらば、浜際迄打出、謀を以て防ぎ戦ふ勢一時二時は持つべし。左あらば汐満来て、中国勢皆潮にひかれなん。其子細は彼中道と云は、聖通寺山より西ノ庄の間一里なり。外に道なく、陸路の方より八町計は步の者足も立たぬ深江なり。沖は満汐にてなけれ共、猶足入なり。中国衆中途に入たる時、西ノ庄より出て合戦せば、向に敵あり、跡は遠し、左右は難所にて、中国勢迷惑せん。其中に潮満ば、一長半或は一長なり。かかる地を知て其所へ入㕝、民部少輔不覚也。西ノ庄衆怯臆して防がずによりて、其敗をとらざるは誠に天の幸ならくのみ。陸地廻れば一里也。然に西ノ庄の城には、中国衆大軍渡りたると聞て、百人計にて持がたき城なりしかば、明て羽床に引退たり。之に依りて、香川民部少輔、二度城を持にけり。此㕝香西へ聞へければ、香川は元来香西家の旗下なれば、帰参の上は亦旗下に成べし。左なくば、以来とても羽床と取争て、身を立る㕝成がたかるべしと。然共初て他国の入たる㕝なれば、境目の用心せよとて、筑城・飯田・久利・遠藤四頭に植松加藤兵衛を大将として、五百人綾坂の此方新宮と云所にひかへたり。羽床は此㕝を聞て、府中迄打出、鼓ヶ岡に陣取。三方の敵何れも心を合たる者共三方より出合、にらみ合たる気色にて、珍敷争ひなり。羽床如何思ひけん、六日対陣して兵を入れければ、香川民部より植松加藤兵衛方へ使を立て申けるは、今度此城へ本意の上は、前々の如く香西家へ申べく通じ候。彌羽床取懸候節、御加勢を成れ下されべく候。先年も瀧ノ宮の地退転之時節候故、此城持ち難く候。今度は瀧ノ宮の仕置堅固に成れ、御勢を指し置かれ候ば、北條の治り此時に候と、香川申さるるによりて、其より瀧の宮へ打越、要害を申し付、真部一族に寄合を添て瀧宮の要害に指置、香西衆引取にけり。香川民部、家人の隠れ居たるを呼出し、百二十人に及ければ、中国勢も帰陣してけり。其より羽床も、山田・羽床其外山分計領して里分は手に入ずなりにけり。 (羽床伊豆守政成・香川民部少輔の項)

全讃史・・・・・香河民部少輔行景の先世、之を筑づけり。天正六年夏、羽床伊豆守、将に西庄城を攻めんとす。民部之を聞き、援兵を備後の小早川隆景に請ひたり。隆景兵五千人を以て之を援け、伊豆守克たずして還りぬ。同八年春、民部は土佐元親に降りぬ。同九年秋七月、十河民部大輔存保、西庄城を攻め、香川民部、保つことを得ずして備後に向って行きたり。天正十年、土佐元親、山内源吾をして之に戍(まも)らしめき。城山按ずるに、香川氏は則ち綾君の別族にして、香川景玄の裔なり。治乱記が以て天霧城主景明の二子と為せるは誤なり。若し景明二男ならば、則ち何ぞ天霧城主と相援けざらんや。(巻之九;古城史 西庄城)

西讃府志・・・・今世ニ傳ルハ、(香川氏ノ世系図ハ)イヅレモ皆武貝兒王数世ノ孫、香川麻呂ト云アリ、城ヲ笑原ニ築キテ居レリ。数伝シテ綾景直ニ至リ、始テ氏ヲ香川トス。数世を経テ景則ニ至ルトアリ。・・・(細川被官 香川氏より抜粋)

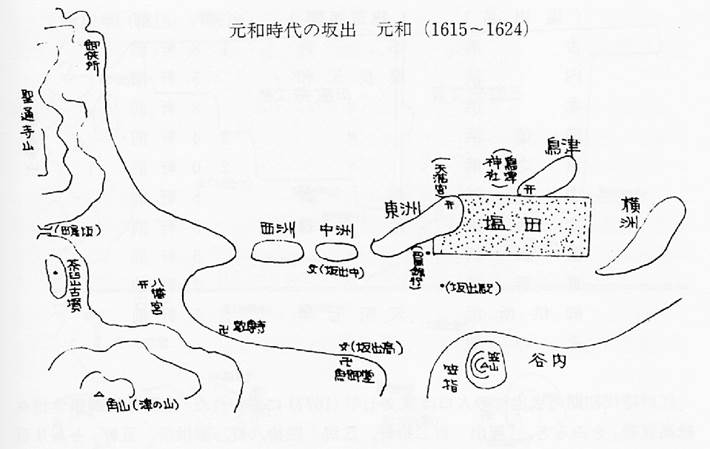

綾南條郡(現在の綾歌郡綾川町)を抑えた羽床資載(政成は資載の父で誤り)は、綾北條郡(現在の坂出市東部)に侵攻を開始する。香西氏と戦うには、まず、田園部と海浜部を制圧して肥沃な物資を手に入れる必要があり、香西氏の資源を絶つ意味も大きいと思われる。治乱記では、香川民部少輔行景が「此時に方て私の宿意を論ずべき時に非ず。国家の危難を救べき時也。爰の程を思慮有べき事歟」と資載に諫めたのを逆恨みしたように書かれてあるが、資載も「それを言うなら香西佳清に言えよ!」と叫びたかったに違いない。合戦の経過は「玉藻集」が最も詳細で、羽床氏の先陣は坂出市府中方面から、本陣は坂出市川津方面から侵入したのがよくわかる。西庄城は海岸に近い全くの平城なので持久戦も叶わず、行景は小早川隆景を頼って備後に落ちていった。隆景はさっそく750人の兵を行景に付けて船で鵜足津(綾歌郡宇多津町)に上陸、坂出市の砂州を渡って西庄城に押し寄せたのである(治乱記の5千人は誇張に過ぎるかも?)。小生は奈良氏の動向が不明なので、同氏を刺激しないように鵜足郡の鵜足津ではなく綾郡山本郷(坂出市街)の御供所に上陸したのではないかと考えている。下は小生の父が作成した当時の坂出略図。御供所に上陸して西州、中州、横州などの砂州を渡って行くのが最短で合理的と思われる。「玉藻集」には、この時、西庄城から羽床勢が打って出て時間を稼げば潮が満ちてきて砂州は海に沈み、小早川軍は敗れただろうと推測しているが、軍勢が御供所だけでなく松が浦(坂出市高屋付近)にも上陸して挟撃を受けていたら、その作戦もなかなか困難だったかもしれない。いずれにせよ、羽床軍に有能な軍師がいなかったのは致命的であった。この戦いで香川行景は再び西庄城主に返り咲いた訳だが、「玉藻集」によれば、その後に香西氏と再び同盟の約束をする訳だから、資載の最初の攻撃目標はある意味正しかったということができよう。しかし、小早川軍は続けて羽床の本拠地に向かって進軍はせず、西庄に長期滞在することもなく三原に引き上げている。石山合戦も毛利の不利が濃厚となり、秀吉の中国攻めも順調で、おまけに宇喜多直家が離反して織田に寝返る情報もあって、四国にそんなに構っておれない状況であったのは、羽床にとっては不幸中の幸いであった。その後も毛利氏の四国への介入はほとんど見られない。強大な織田勢に対抗するためには、四国切り取り次第を自認する長宗我部元親と何らかの不可侵の密約ができていたのかもしれない。なお、香川民部少輔の出自については、小生も、「全讃史」の唱えるように西讃の香川氏の一族ではなく、香川郡荏原郷(笑原とも;現在の高松市街)に土着した武殻王(讃留霊王)系綾氏族と考えている(⇒❡)。そもそも、この北條の地が香川氏に与えられたのは、“永正の錯乱”(⇒❡)で前領主の上香西元長が滅んだためで、当時の風潮からすると、奈良氏の支配地を飛び越えて関係の薄い西讃岐の香川氏に与えるのは紛争を大きくするだけで、下香西氏の支配する氏族の中から任命されたとするのが妥当のように思われるからである。この香川氏は始祖の景行天皇の一字を取って代々“景”の字を諱に用いたとあり、西讃岐の香川氏も鎌倉権五郎景政の“景”を諱にしているから混乱が生じて当然である。しかし、現在の香川県の名前が県中央の香川郡「香木の流れてきた川(樺川;香東川?)」に由来し、平安時代の「和名類聚抄」にも「香河郡」とあることから、綾氏の本拠地である北條の地を治める者として、古代讃岐氏族の香川氏を採りたいと思うのは、独り小生だけではあるまい。

江戸時代初期の坂出(田邊 元「綾北史話・塩飽沙弥島」より)