南海治乱記・・・天正十年八月初に土州元親二万五千の兵を挙て阿州牛岐の城に着陣す。同国勝瑞の城主三好存保は後援信長公薨し玉ひて孤独と成て援けなけれども、責め我が一人の上に受て撓(たゆ)む気色もなく勝瑞に住しける。元親の兵将、土州より出る人々は宿毛甚左衛門、十市備後守、桑名彌次兵衛、光留権助、津野藤蔵、久武内蔵助、馬場因幡守、吉良播磨守、同左京進、江村孫左衛門、桑名太郎左衛門、姫倉豊前守、吉田次郎左衛門、山川五郎左衛門、安田又左衛門、桑名丹後守、同半右衛門、同将監也。阿波國持には野中三郎左衛門、北村閑斎、東條関之兵衛、牛岐右京進、仁宇但馬守、四宮肥後守、同左馬允、香曽我部左近太夫親安也。凡二万三千余人の着到にて親泰居城牛岐に馳集り、五日の間評定有て八月廿六日に打立、其日一の宮夷山両城の間を押通て早淵に至る。城より足軽を出し鉄砲を打かくる。元親、小敵に取合べからずと制して押へを置きて打通り、翌日廿七日には川より南地の民屋を放火し土佐方の兵威を増し明二十八日には兵を二路に分て、一方は香曽我部親泰を帥として南方口より押寄る。一方は長曽我部新右衛門尉を帥として上郡中島表より押寄たり。一の宮城夷山の城も三好の番手衆もその夜勝瑞に帰る。然して土佐方、二万余兵一の宮成助、桑野康明を先陣として黒田の原まで押来る。三好民部大輔存保は五千余兵を以て勝瑞より三里押出し勝興寺表に本陣を居へ先陣二千余名中富川の端まで打出て川砂をかき上げ鉄砲をかけて待居たり。

香曽我部親泰三千余人を以て川はたに打臨む。元親の陣へは半里程隔り又弓矢功者ども親泰に申けるは、後陣を待たずして川を渡るべし、必定の御勝にて候と申す。親泰が曰く、今度は元親より堅く制せられて下知なくしては戦になすべからずと也、軍法を破るべからず。功者とも申すは軍法も時に因るべし、早く懸り玉ふべしと云へども用ひられずして遅滞する中に元親押出す。川はたへ五六町ある時、久武内蔵助は元親に向て川を渡すべく候と云ふ。元親、軍師に向ひ時は何ととあれば善々と答ふ。信親、馬に鞭打て馳んとす。元親曰く、信親が馬の口を能取て放なと云れければ、信親、馬取の手を鞭にて打放て川へ駆入らる。元親も続て駆入らるる。是より先に親泰下知して川を渡す處に、日来は舟渡の大河なれども大軍前後を諍ひ渡しける程に河下は徒武者の腰へ立ばかり也。三好方の先陣、川へ下り入て鎗を合せ白波を蹴立て相戦ふ。親泰が三千の兵、川長ほど落さるる處に久武、信親ともに渡して川中にて鎗を合す。三好家老矢野伯耆守、其日の戦奉行なりしが親泰を見かけ名乗りかけて鎗を合せ、親泰が具足の草ずりを行上げて一鎗突たるを親泰其手を事ともせず、伯耆を突落し我が徒の者に頸を取らする。彼我入乱れ駆つ返しつ戦しかども土佐方猛勢に押立られて三好方敗軍す。存保、桑の木原より中富川へかけ出し戦のやうを見るに、先陣二千余人今日を限と思ひ切つたる義士なれば二万余人を請留て一足も引ず討死す。存保も今日を限と思定められければ駒を進て懸けるを家臣東村備後守十河但馬守二騎はせ来て、大将は不覚の死をせぬもの也。千騎が一騎になるまでも命を全ふして謀をなすは大将の術也。先づ勝瑞へ引玉へとて馬前一かけ塞て諌ければ存保も理に服して旗を返し静に勝瑞へ帰り入る。元親も跡に付て慕ひ行きしが、二万の兵将に中飯を食せしめ夕陽に及で勝瑞に寄られける。

中富川にて戦死を遂たる兵将勇士其の隠なき人々は、矢野伯耆入道、其子備後守、赤澤入道宗伝、其子鹿之丞、西條益大夫、馬詰三四郎、岡甚之丞、七條孫次郎、板東肥後守、弟五郎右衛門、三好何右衛門(是れ阿波國衆也)、竹内笹右衛門、大代内匠、姫田甚左衛門、野本左近、長塩六之進、北原右近、大寺松太夫、近藤内蔵助、野中玄蕃、香美右馬允、光富新左衛門(是れ土佐衆也。元親に追ひ落されたる兵也)、堀江藤太夫、佐藤久右衛門、安養寺左馬助、瀬部喜右衛門、原田久左衛門、高志右近、清久三之丞、内藤助太夫(是れ細川家名ある衆也)、奈良太郎兵衛(是れ讃州宇足津の城主也)、寒川参河守、其子権之丞(是れ讃州寒川大内二郡の城主、寒川丹後守が子也孫也)、片山岸右衛門、角田平右衛門、飯尾善之允、智恵島源次郎兵衛、乗島入道来心、甘利奥右衛門、白鳥左近、高畠宇右衛門、飯田半右衛門、同弟十太夫、田村盤右衛門、鎌田久米右衛門、鈴江新兵衛、古川龜右衛門、粟飯原平之丞、石川六之進、櫛淵左近、湯浅豊後守、新居川洲右衛門、鵜無瀬龜之進、芥川兵庫、四宮外記、由木善左衛門、古津竹右衛門、中庄主膳、延野兵衛進(是れ上方諸方名士也)、其外世上に名を顕たる勇士三百余人戦死す。三好家の衰るを見て今は是までと思ひ定めて死を致す志、われ武士たらん者誰か是を感歎せざらんや。惜む可し、惜む可し。其時、戦死の注文七百六十三人、又一書には九百七十三人、何の是なる事を知らず。是、長曽我部元親と三好民部大輔存保と打留の合戦也。 (阿州中富川合戦記;巻之十二)

三好記・・・・・天正十年八月廿七日に、土州より長曽加部元親阿波国へ押寄せらる。二万余騎を二手に文つて、一方は舎弟長(香)曽加部内記亮親泰を大将にて、南方口より押寄せ、今一方をば甥の長曽加部新右衛門親吉を大将にて、上郡中嶋表より押寄せたり。一ノ宮の城も、夷山の城も、其夜三好方の番手の者共、勝瑞に引退く。翌日廿八日に、土佐勢二万余騎、一宮長門守成助・桑野泰明を先陣にて、黒田の原まで押寄せたり。十河存保公は、五千余騎にて願興寺表に本陣を堅めさせたまひ、先陣二千余騎は中富の川端まで打出たり。土佐勢二万余騎は、川の逆巻く水に駒を同時に打入れ、流武者には矢弭(やはず)を取らせてぞ渡しける。存保公中富表に駒をかけすゑ、軍のやうを見給ひける。

先陣二千余騎、討死せんと思ひ切つたる兵共なれば、駒を汀へ馳寄せ、浪の白羽の太刀を抜き、切先より火炎を出し、互に爰を全途と戦ひしに、天運拙無く、矢野伯耆守入道・子息備前守・赤澤入道宗伝・赤澤鹿之丞・西條益大輔・馬詰三四郎・岡甚之丞・七條孫次郎・板東肥後守・弟五郎右衛門・三好何右衛門・竹ノ内笹大輔・大代内匠・姫田甚左衛門・野本左近・長塩六之進・北原右近・大寺松大輔・近藤内蔵助・野中玄蕃・香美馬之進・光富新左衛門・堀江藤大輔・佐藤久右衛門・安養寺左馬助・瀬部喜右衛門・原田久左衛門・高志右近・清久三之丞・内藤助大輔・奈良太郎兵衛・片山岸右衛門・角田平右衛門・飯尾善之丞・知恵嶋源次兵衛・乗嶋入道来心・甘利奥右衛門・白鳥左近・高畠宇右衛門・飯田半右衛門・弟拾大輔・田村盤右衛門・鎌田九馬右衛門・鈴江新兵衛・古川亀右衛門・粟飯原平之丞・石川六之進・櫛淵左近・湯浅豊後守・新居川洲右衛門・宇奈瀬亀之進・芥河兵庫・四ノ宮外記・由木善左衛門・古津竹右衛門・中庄主膳・延野兵衛進・其外名を得し勇士、くつきやうの侍三百余騎討死しければ、存保公も討死し給はんとて、先陣近く押し寄せ給ひけるを、家臣東村備後守と云ふ老功の兵、進み出でて申しけるは、敵の進む時は其勢を抜かす事、是れ太公が兵道の秘術にて候。又長良(張良)が兵書にも其虚なるを見れば則ち進み、其実なるを見れば則ち止むと云へり。敵今実なり。先づ進む敵の勢を御抜かし候得と、再三理を盡して申ければ、存保公此義に同じ給ひ、静に人数をくり引に勝瑞へぞ引かれける。元親も静かに跡を付けられしが、二万余騎の兵に中飯を調へさせ、夕景に勝瑞へ寄せられける。 (長曽加部元親江押寄する事)

元親記(中)・・去程に三好一身の手柄に及ばざるに依り、信長卿の御軍勢を申請す。已に正厳(笑岩)阿州へ下着して、一の宮・蠻山両城を取返したり。既に信長卿御腹を召され、三好手を失ひ畢んぬ。然りと雖も信長卿の御代の如く、心緒を転ぜず今に敵対せしむるの條、この度催打立て、阿讃両国の弓矢を片付けんと宣ひて、この度は人の次男・三男、何れの無足の者によらず、心掛次第に罷立つべし。その身の恩賞は望次第たるべし。十五以後六十以前、と触渡さるる間、この度と罷立つ。

先づ国元より人数を引て者、頭分宿毛甚左衛門・十市備後守・桑名彌次郎兵衛・光留権之助・津野藤蔵人・久武内蔵助・馬場因幡守・吉良播磨守・同左京進・江村孫左衛門・桑名太郎左衛門・姫倉豊前守・吉田次郎左衛門・同三郎左衛門・山川五郎左衛門・安田又左衛門・桑名丹後守・同平右衛門・同将監、是より阿波分の城主等野中三郎左衛門・北村間(賢)斎・東條関兵衛・牟岐右京允・仁宇但馬守・四宮肥後守・同左馬太夫・香宗我部左近太夫親泰、この人数、着到前弐万三千余、先づ親泰の本城牛岐へ着合、五日評定ありて、八月廿六日に牛岐を打立ち、その日一の宮・蠻山両城の間を押して通り、この城より足軽を出し、鉄砲を打懸ける。元親卿あの小敵を目にかけ、玉薬尽しては謂なしと、惣軍兵に云渡され、かまはず打通りて、早淵と云ふ所に陣を居る。この日一の宮の城より人数を見積る事、敵方より二万六千にさすと云ふ。

扨翌日は川より南地の在々民屋に放火し、天正十年八月廿八日の合戦なり。角て三好は、中留(富)川淵卅町計に築地を築かせ、一間に鉄砲三挺宛伏せ置き、川の渡瀬を丈夫に持つ。扨て元親卿早淵を打出でらるる処、午の刻に先手の親泰、川淵へ着かれたり。川へ五、六町計ある時、久武内蔵助、元親卿へ乗向ひて、川へ渡し候と申す。元親、等覚に時は如何にと宣ふ處に、等覚、時は能く候と答へる。さあらば渡るべしと宣へば、内蔵助は馬に鞭打つて先に懸ける。その時、信親、内蔵助と一度に懸出んとせられたり。元親卿、信親が馬の口よくとれ、放すなよ、と宣ふ処、馬取の手を鞭にてしたたかに打ちて、手綱を引取り川へ入らるる。元親卿も打続きて川へ乗入れらるる処に、先手は早や川の半途を越え、船渡の川なれども、大軍の人数にせかれ、渡瀬より下は皆、陸武者の腰へ立つなり。敵は築地を越え、川へをり入りて鎗を合せる。三好の家老矢野伯耆、その日の戦奉行なりしが、大将と目がけ親泰へ名乗りて懸り、鎗にて親泰の具足の草摺を打上げ、膝口を一鎗突きたり。親泰馬上にて鎗を打ちのけ、その手を事共せず、伯耆を突付けらる。陸の郎等頸を取る。敵味方入乱れ、懸けつ返しつ、討ちつ討たれつ、火花を散らし攻戦ふ。終に三好、猛勢に追立てられ敗軍す。残少なに打ちなされ、勝瑞の城に迯籠る。時刻を移さず勝瑞へ押詰め、町を焼敗り、ひたひたと取巻く。その日の暮に矢入あり。鉄砲一挺に二放宛の触なり。暮本より夜半前迄の鉄砲の音、誠に天地も震動し、只雷の如し。則ち勢(井)樓組上げ攻める。

この勝瑞の川上にはんさい(坂西)と云ふ城あり。同名(長宗我部)掃部助その日の合戦場より追込め、二・三の丸迄敗り、本丸の塀一重に攻めなし、既に切崩さんとする処に、元親卿より掃部方へ使あり。三好を責干し候はば、端城の分は、矢を一筋射ずとも大略皆退散すべし。左様の事に手を砕き、人数を損する事謂あらず。打捨て置き頓(すみやか)に勝瑞へ越すべしとあり。掃部助ははんさいの城廻を発向し勝瑞に越す。この口にて、掃部一手へも頸卅捕て越し、右跡になして打通りし。一の宮・蠻山の城もこのはんさいの城も、則ち二十八日の夜明落るなり。元親卿兼て宣ひし事、諸人後に舌を巻きたり。扨て頸の註文七百六十三に付く。 (三好合戦之事)

長元物語・・・・一.元親公、当秋は中富川迄御出馬と三好家へ相聞へ、正安の長臣、三好殿の御前にて申様は、長宗我部元親こそ、当秋は中富川迄必ず打出で申由風聞を承り候。土佐の人数も、伊与の内、宇和郡へも指向ひ、在陣とこそ申しけれ。さもありなば、当国へ遠路を打越たるの人数、二万計もあるべきや。夷山その外、方々押を置にて而、中富川へ迄こす人数、一万の外よもあらじ。元親よも自身、是迄出まじ、と評判あり。土佐の人数は猛勢あり、と末座より申す時、上座の衆、その時は何程もあらばあれ、天下にて三好衆の一戦に及ぶ時、三千の外いらず、と高言申され、長宗我部よも是迄思ひもよらずと、一曲を諷じつつ酒宴をなして、諸共に帯紐ときて居たる由、後もその沙汰あるなり。

一.元親公、阿州中富へ御進発の時、一ノ宮城主成佐(成助)逆心企つる風聞に付て、一ノ宮城番衆、御籠して御手あてなされ、敵城夷山に押を御置き、両城の中なる大道を打通りなさる。先手二千余、御舎弟香宗我部親泰大将にて、中富川へ押出す。元親公と御子息信親公、半道跡に御陣取る。三好殿その時に、中富川へ出合れ、桑木原に人数を立て、川辺へ先手打出る。土佐の先手の内、弓矢功者の侍親泰へ申様は、先手の人数計にて、三好と鑓をなされよ、と進め申上る。親泰宣ふ様は、元親公兼ての仰には、下知なくして、この合戦始める事無用と御意故、この旨を守るとあり。その時功者共亦申様、軍法も時による。土佐の人数の進む躰、定めて見知るべし。さもあるならば三好殿取急ぎ、勝瑞へ只今引取り申さるべく候。如何如何と申せども、親泰進まれず。その時功者高声にもだへ申しけるは、この時三好を討ち洩らさば、土佐国滅亡と歯がみをなし申上る所、元親公の御備押来る。その時先手三千余川を渡さるれば、敵川中へ渡り入り、水煙打立て、双方鑓をぞ合せける。土佐衆少し突立てられ、水上へ川長になる砌、親泰御馬押入れられ、続いて元親公御懸り、味方の人数ふみふせて、かかれかかれと御下知して、散々に敲き合ひけるが、三好方突立てられ、勝瑞へ引取るを追討に打つ程に、首数九百七十三、着到に付ける所件の如し。

昔阿波物語・・・かかる所に、京にて信長どのを、あけちが打果し候て、山城殿は取あへず御登りなされ候に付て、土佐の元親、八月廿七日に、上郡へと南方へと、両手にて二万人、中島迄差越し候。其時一の宮の城は、勝瑞より番持に仕り候へ共、廿七日の夜、あけてのき申し候。八万のゑふす(夷)山も、その夜にあけてのき申し候。明て廿八日には、土佐の弐万人の人の先手は、一宮殿・桑野殿、黒田原まで御出でなされ候。正安(存保)は勝瑞に御座候ひつれ共、人数千にあまらず、中富と勝こうし(勝興寺)との間に御陣取なされ候。先手百計は、中富川端まで押寄せ候所に、土州の二万人は、川の深きところも浅き処も平に、中富地へわたし申し候。これを見て三好正安公、中富の尾迄御馬をよせられ候。先手百計の衆は、迚も叶軍にてはなく候間、打死せんとて刀をぬき、かね打して川中へ渡り入候。正安公も先手の衆よりも、一町計東へ御馬をめし候て、打死なされ候はんと御意なされ候を、臣下に東村備後と申すもの、年五拾余りになる人壱人、御異見仕り、御のき成され候。残る衆は、歳廿四、五より上の小性衆なく、勝瑞町人弐拾人計集りて、御供八拾人より外は御座なく候ひつれ共、元親はいかにもしづかに跡をつけ申し候。中富より勝瑞へは一里にたらず候。早朝の軍に昼過ぎて勝瑞へ御引なされ候。政安(存保)討死なさるべき覚悟に候ひつるが、細々御馬を引かへしなされ候時、二万人が足をふみとめ候故に、ひま入り申し候。此軍の事は、道知が拾八歳にて御供申し候故、能そんじ候。元親がその儘勝瑞へ付入り候へば、一人も残らず討果し候に、池ぶちと申す所に陣を居、二万人の衆に昼めしをつかはせ、二時隙入、夕景に勝瑞へ押しよせ候。 (第三巻)

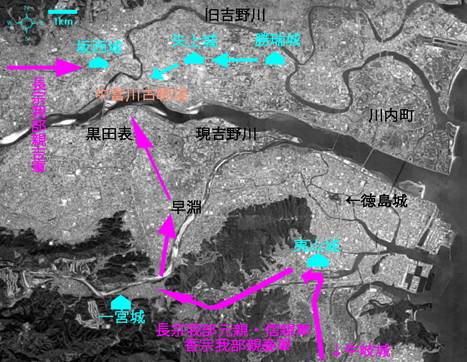

(Google マップ(左)と国土地理院航空写真(昭和22年)(右)を使用。拡大は画像をクリック!)

中富川は、阿波守護代の十河存保と土佐領主の長宗我部元親の間で行われた最大の決戦である。すでに阿波南部と西部をほとんどその手に収めた元親は、天正10年8月初めに嫡子の信親、舎弟の香宗我部親泰とともに牛岐城(阿南市)に着陣、評定をおこない、総勢1万6千の大軍で勝瑞に向かって進軍を開始した。途中の夷山城と一宮城は、笑岩の説得で三好方となっていたので番兵が鉄砲を打懸けてきたが相手にもせず、それを横目で見ながら眉山の南から鮎喰川に出て一宮城を尻目に早淵(国府町)にて馬揃いをした後、決戦場となる中富川に向かった。一方、阿波西部を掌握した長宗我部親吉や比江山親興の軍勢も期を同じくして吉野川に沿って東進し、中富川の西に着陣したと考えられる。「長元物語」に「阿州中富へ御進発の時、一ノ宮城主成佐(成助)逆心企つる風聞に付て」とあるのは興味深く、一度、土佐方に寝返った成助がまた笑岩の説得で三好に靡いたのであるから、この決戦でどちらに付くのかは疑わしく元親が警戒していたことがわかる。一応、決戦前日に黒田の前線に桑野城主の桑野康明とともに6千の兵で現れたから土佐軍の先陣を務めさせられたのは当然と言えよう。その甲斐もなく戦後に夷山城に誘い出されて家臣ともども謀殺された。

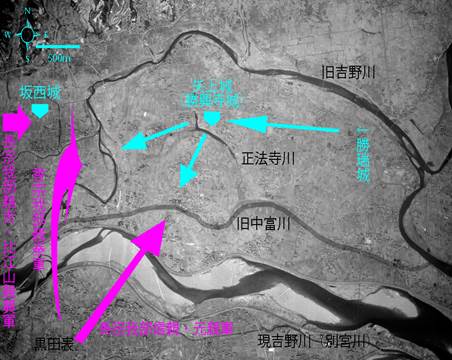

一方、存保は精鋭5千の兵を勝瑞から矢野伯耆守が詰める矢上城(勝興寺城)に移動させ、中富川の北岸に土塁を築き鉄砲隊を配置して決戦に備えた。上の図に示したように、当時の吉野川は上流の第十堰付近で旧吉野川と中富川、別宮川に分かれており、中富川と正法寺川の複雑な流れが勝瑞の防衛ラインであった訳である。現在の吉野川となったのは江戸時代に入ってからで、上流と別宮川を繋いだために河口まで一直線の奔流となり、中富川はほとんど消失、広大な水田へと変じていった。

8月27日、香宗我部親泰が黒田表に進み、翌28日朝、元親父子も中富川南岸に到着。正午頃、開戦に至った。まず、軍師の等覚に尋ねたところ、「(軍は日を背負うのが最善であるから)時は能く候」と返答があったので全軍の渡河を開始。先駆けをはやる信親を、(流れ玉に当たらないよう)手綱を放すな、と元親が親心から指示したのに鞭で手綱取りの手をしたたか打って単身進んでゆく様子や、家臣が「先手の人数計にて、三好と鑓をなされよ。」と抜駆けの功名を勧めるのに兄の命令だからと、動こうとしない親泰の律儀な様子など、それぞれの性格や人柄がリアルに描かれていて面白い。後は河原での混戦となり、「敵味方入乱れ、懸けつ返しつ、討ちつ討たれつ、火花を散らし攻戦」い、背水の陣を張る三好方の家臣も今日を限りと力戦しその多くが戦死した。戦死の模様は大将の親泰に一突き報いた矢野伯耆守が唯一のものだが、「南海治乱記」や「三好記」にその名が淡々と羅列されているのはさらに哀れを感じさせる(⇒❡)。双方ともほとんど一緒だが、「治乱記」にのみ「寒川三河守、其子権之丞」とあるのは、後で戦死を知った香西成資がわざわざ付け加えたものであろうか?「寒川町史」によると寒川三河守は勇名を馳せた寒川元政の子で光俊(または元隣?⇒❡)と称したとあるが、すでに領土を三好氏に奪われて(⇒❡)衰微しきっていたにも関わらず、最後は三好側で戦って義に殉じた寒川父子のこころを思うと万感、胸に迫るものがある。

いくら三好方が決死の精鋭を繰り出そうとも、野戦における22000対5000の劣勢は覆い難く、夕方までには存保は敗軍して勝瑞城に引き籠もった。存保も討死覚悟で一時は最前線まで馬を進めたが、老臣の言葉に従って退却した様子や、そのとき馬廻りには町人を交えた僅かな人数しかおらず予備軍さえ存在しなかったことが「昔阿波物語」には淡々と記されている。この作者の道知は、このとき18歳で実際に存保の御供をしていた人であるから充分に信頼できる記述だろう。その後、元親は午餐を取りながら悠々と勝瑞を取り囲んだのであった。「阿波古戦場」(鎌谷嘉喜著)によると、この合戦の戦死者は阿波讃岐の将兵843名、そのうち阿波国内に配置されていた知名の将兵は380名に上ったというから、わずか一日にして阿波讃岐連合軍は壊滅し、そのまま阿波一国はほぼ元親の手に収まったのである。なお「長元物語」には、合戦前に勝瑞で十河存保を囲んで軍評定が行われたことが記載されている。下座の家臣は「土佐の人数は猛勢あり」と警告するも、上座は元親自らが出馬する事はあるまい、夷山などを押さえて我が精鋭を以てすれば大丈夫などと、楽観論に終始して揚げ句の果ては舞に興じつつ油断していた状況が描かれている。いつの世でも、奢りに任せた都合のよい解釈は判断を誤らせる最大の元凶なのである。

「阿波国徴古雑抄」の「矢野氏覚書」には、戦いの後、矢野備後守の子息の市之助が、父祖の遺骸を探しに行く光景が綴られている。「・・伯耆守備後守、其外鑓場にて討死の輩、思ひ思ひに死骸を市之助尋ね参候。中富表、人の死骸みちみちたる故、何を尋ぬべく様にも無き所、備後守は左の大指の爪、牛の爪の如く割れ居候故、備後守の死骸漸く尋出しとりかへり、萩原光勝院にて葬り、墓をば矢上村にて備後守屋敷の内へ築く。則ち八月廿八日命日也。」・・まさに一将功なり万骨枯る・・戦死した各々の家にも同じ数だけのそのような悲話があった筈である。