由佐長曽我部合戦記・・天正拾三年十月九日、長曽我部宮内少輔元親、羽床伊豆守正宣ガ城ヲ攻撃シテ、国中半バ手ニ入シカバ、勢既ニ機ニ乗テ、士卒勇進マズト云フ事ナシ。是ヨリ由佐ヲ攻テコソ、三谷・十川ヘモ向ハメトテ、都合其勢六千余騎打立ト聞ヘシカバ、由佐之城ニハ左京進秀盛、嫡子平右衛門長盛、次男五郎右衛門久盛、末々ノ一族、其外岩部越中・國廣・寺井兵庫・松本助太夫・罡(岡)主水・青井六郎二郎・赤澤弾正・横井丹後・久光八郎・中條弾正・同権兵衛・西村彌惣兵衛ヲ召テ、軍異見如何アラント詮議区々ナリ。平右衛門申ケルハ、元親既ニ大勢ト聞エ、味方纔ノ小勢ナレバ、多クモナキ味方ヲ、方々ヘ分テ戦ドモ、憖(なまじ)ニ勢ノ多少ヲ見透サレテモヨシナシ、此城三方ハ難所ニテ、敵寄ル共轍近付ク事難カルベシ。此ノ手コソ足場ヨク候ヘドモ、方便ヲ以テ禦ガバ、譬元親大勢タリトモ、左右ナク落可キトモ覚へ候ハズ。旁ハ如何思レ候トアリケレバ、惣別ハ軍の習、勢ノ多少ニヨルベカラズ。項羽ガ猛勢モ一時ノ計策ニ敗軍シ、呉王ガ関城ノ堅モ范蠡ガ帷握ニヲツト承候ヘバ、先諸方ノ手分ヲシテ、勢ノ分量ヲモ御覧候ヘトテ、皆々手分ヲシタリケル。南ノ手ハ、平右衛門嫡子三郎五郎家盛トテ、今拾三歳ニ成ケルヲ大将トシテ、罡主水・久光八郎・赤澤弾正・石丸定行・多田・上原ノ者共、騎馬・雑兵百五十騎ニテ堅メタリ。西ノ手ハ、松本助大夫・横井丹後・中條弾正・同権兵衛二百余人、柵木を引、鏃ヲ磨テ待懸タリ。北ノ手ハ、先一番ニ寺井兵庫・青井六郎二郎・行司・漆原ノ兵共百五十騎、城戸ヲ離テ田中ニ陣ヲ取テ扣タリ。二陣ハ、西村彌三兵衛、兵百七十人堀際ニ備フ。中ニモ五郎右衛門ハ浮武者ニテ、立満備中・乾越中・中條弾右衛門・山田蔵人・渡部三郎左右衛門・松木六之丞・谷本九右衛門・西村太郎兵衛・上原久左右衛門・渡部六右衛門・阿我藤助・渡部小左右衛門・青木彦左衛門・西村彌惣兵衛宗徒ノ者共二十五騎ニテ、岸上荒神・神ノ森川岸下ニ陣ヲ取テ、敵勝ニノラバ横矢ヲ入レント、弓矢ヲフセ静返テ扣ヘタリ。

十月十日、元親早旦スデニ羽床ヲ立テ、松本助大夫ガ天神ノ罡ノ取出ヲ攻落テ、上ナル原ニ陣ヲ取テ、斥候ヲ付テ城ノ要害ヲ窺ニ、東艮ノ方ハ、大川廻テ水早キ事瀧ノ落ガ如シ。西南ハ沼ニテ、細道一ツヲ頼テ柵橋ヲ渡シタル外ハ寄スベキ便ナク、剰ヘ橋ヲ引、柵木ヲ結イ、爽ニ鎧タル軍兵、弓絃クヰシメ扣ヘタリ。北乾コソ平地ニテ、足場能トイヘドモ、寺井・西村ガ両陣、馬ノ懸場ヲ前ニ残シテ待掛ル。小城ナリトテ侮テ攻ソンセバアシカリナント、元親諸軍ニ下知シテ、向陣ヲ取セケル。 (由佐之城手分 附押寄元親兵賦之事)

明レバ十月十一日ノ早旦ニ、三方ヨリ押寄、鬨ノ声ヲゾ揚タリケル。元来勇気盛ナル土佐勢、先手ノ小盛ヲ見テ、何カハ些モ議ヲ凝ス可キ、閑々ト打テ蒐リ入乱テ闘ケル。気ニ乗タル大勢懸ケ悩サレテ、寺井ガ勢立ツ足モ無ク二陣ニ譲テ引返ス。西村彌三兵衛、城中ヘ入て人ヲ遣テ申ケルハ、寺井既ニ敗軍ト見ヘテ候ノ間、急ギ御陣ヲ出サレ候テ士卒ヲ御励候ヘカシト申タリケレバ、去ラバ、西村ガ異見ニ任スベシトテ、都合百五十騎楠木マデゾ進ミケル。土佐勢少モ猶予セズ、喚叫テ、出張ノ勢ニ目モカケズ、西村ガ陣ヘ会釈モナク衝テ蒐ル。追テ返ツ闘ケル時ニ、二十五騎ノ伏兵簱ノ手ヲ颯ト揚テ、荒神ノ森ヲ小楯ニ取テ、矢種ヲ惜マズ散々ニ射ル。敵、少シ猶予シテ見タル所ヲ、抜連テ驀直ニ打テ懸リ、火出ル程ゾ戦ケル。流石ノ大勢ナリトイヘドモ、究竟ノ兵共思切テ闘ヘバ、馬ノ足ヲ立カネテ、シドロニ成テ扣タリ。伏兵ノ大将五郎右衛門久盛ハ、尋常ノ者ニ替リ、長抜群ニ高ク、国中ニ竝ナキ大力誉レアル者ナリケレバ、敵ノ大将小三郎ト組ント心ザシ、渡部三郎左衛門・山田蔵人・谷本九右衛門・西村太郎兵衛・上原久左衛門・中條久右衛門・上坂左近・松本六之丞・渡部六右衛門・阿我藤助・西村彌惣兵衛・青木彦右衛門・渡小左衛門・二川浄圓・行司・芦脇ノ者共以上十七騎、自余ノ敵ニハ目モカケズ、大将ノ簱本ヘ是非ナク打テ蒐ルヲ見テ、香曽我部・桑名ガ両勢、掛阻リテゾ防ケル。西村是ヲ見テ、味方討スナ、続ケヤトテ、百五十騎鉾ヲ揃ヘテ打テ掛ル。敵ハ後陣ノ大勢ヲ頼テ、一足モ退カズ。西村ハ、味方打スナ引ナ進メト、東西南北ニ懸敗リ、敵ヲ一所ヘ打寄セズ、追立追立揉タリケル。拾七騎ノ勢、猶モ大将ニ目カケ闘ケルガ、五郎右衛門、香曽我部ニ寄合セ、押竝テ引組搐合シガ、元来大力ノ五郎右衛門、香曽我部ヲ目ヨリ高ク指上、大地ニ鼕打付、首抓切テゾ立タリケル。桑名是ヲ見テ、暫其ヲ引ナト打テ蒐ル。三郎左右衛門押留テ暫ガ程闘ケルガ、桑名ガ運ヤ盡タリケン、払フ太刀ニ両膝ナガレ、仰向ニ倒レシヲ、頸掻切テ指上タリ。寄手モ是ニ気ヲ失ヒ、味方モ兵若干ウタレ、阿我藤助鉄砲疵ヲカウムリ、日已ニ夕陽ニ及シカバ、両陣互ニ颯ト引、其日ノ軍ハ止ニケリ。 (由佐之城軍 附香曽我部・桑名打死之事)

日既ニ暮ケレバ、大将小三郎、手負死人着到ヲ以テ本陣ヘ註進ス。元親大キニ愁嘆シテ曰ク、我此大儀ヲ思立テ、数度ノ大敵ニ向トイヘドモ、去ル年予州ニテ久武打死シタリシ以後、家老譜代ノ侍一人モ缺ル事ナク、忠儀ヲ以テ宗トシ、主従ノ禮私ナク、水魚ノ思ヲナシ、深淵ニ鰭ヲ振フ魚ノ如ク、君之徳惟臣、不徳惟臣ト云フ。我已ニ四国大半ヲ入㕝、全吾策成所ニアラズ、是皆臣ノ臣タルガ故ナリ。此ノ両士ヲ目前ニ討タセ、何ヲ期スベキ軍ゾヤ。明日ノ合戦ニハ、諸方ノ手分ヲ窮テ、只一揉ニモミ打潰セト、感涙鎧(金偏ニ函)ノ袖ヲヒタシケル。彌次兵衛泪を押テ、誠ニ有難キ御一言悦ニ所ナシ。両人已ニ不肖ノ身ヲ以テ数年ノ恩沢ヲ蒙リ、一度御大事ニ替テ打死仕候事、偏ニ勇士ノ好ム所、誰人カ是ヲ歎カン。明日ノ軍、小敵ヲ侮テ万ガ一モ味方ノマケヲ仕出シ、三谷・十川、勝ニノラバ、頗ル味方ノ御大事、然ラバ則チ此度両人ガ忠儀還テ不忠ノ罪ニ落ツ可キニテ候。残ル諸士何ヲ分テ云難シ、君ノ御為ニハ一命ヲ塵芥ヨリモカロクセリ。此度ノ御大事、十ニハ八ツ九ツマデハ御望ノ通ニ罷リ成リ候。是皆君ノ有徳タリ。蛟龍首ヲ驤テ翼ヲ奮ハバ、則チ浮雲出テ流レ、霧雨咸集ル。聖王節ヲ砥ギ徳ヲ修メバ、則チ楚談之士義ニ帰シ、名ヲ思フトハ当手ノ事ヲヤ申ス可シ。兎角此城ノ落着、右近ト某ニ仰付ケラレ候ヘカシトゾ申ケル。元親押附テ、内ニ君之過チを匡シ、外ニ君之美ヲ揚ルハ臣タルノ道ナリ。如何様トモ久武・桑名ニ任スルノ間、士卒皆桑名ガ下知ニ随フ可シトゾ許ケル。彌二兵衛陣所に帰テ、久武ガ陣ヘ人ヲゾ遣シケル。使者、右近ニ対面シテ申ケルハ、今昼北ノ手ノ合戦、敵勝ニ乗ジテ依リ、香曽我部竝弟八郎左衛門、小三郎殿ノ命ニ替テ打死仕候。此城の様体推量仕候ニ、敵外ヨリノ後詰アルベシトモ見ヘズ。又非命兵千騎共籠候ヘ共、天然要害堅固ノ土地ニテ、未ダ十日廿日之中ニ輙ク落ツ可キトモ存ズ候ヘ。当国ノ事、一城ノミニアラズ。先ニハ三谷・十川両城を拘ヘ跡ニハ予州の剛敵出張ノ程モ心許無ク候ヘバ、和ヲ入見申ス可キト存ジ候テ、大将ヘ申候ヘバ、当城ノ事、貴公・某両人御任セアルベキヨシ御許下サレ候。如何思シ召シ候ヤ。御存分ニ依リ御話承ル可ク為ニハ、使者ヲ以テ申シ遣リ候トゾ申ケル。右近、使者ニ向テ申ケルハ、貴殿返テ申サル可ク様ハ、仰セ越サレ候通リ、香曽我部竝御舎弟打死之事、互残念歎ニ所無シ。次ニ当城之事委細承リ候。仰セノ如ク当敵ニテタニ候ハバ、縦ヒ五日十日陣取候ヘドモ、乗崩シ候ハン事、掌握ノ内ニ候ヘドモ、兼テ某モ河野ガ事心許無ク存ジ候ノ間、如何様ト御内談候テ然ル可キ御計ヒ有ル可ク候トゾ申ケル。

翌日十二日、桑名家子杉生十郎左衛門和談ノ意趣云含メ、岡宗全方ヘゾ遣シケル。十郎衛門、前ヨリ下馬シテ案内ヲゾコハセケル。岡主水出向テ使者ニ一礼シ、御使者ノ趣某承ラント云ケレバ、今日某ヲサシ越候事趣ハ、元親已ニ此ノ大儀ヲ思立候之處ニ、武運天ニ叶ヒ、四国有増(あらまし)平均仕リ、当城漸二三ヶ城ニ過ズ候。然シ元親数十ヶ所ノ城ヲ攻ルトイヘドモ、先祖一族ノ怨ミ敵ニモアラズ。大望アルノ故也。当城ノ事、縦一月二月御持答ヘ候ヘドモ、為差(さしたる)大功有ル可キトモ見ヘズ。互ニ兵ヲ殺サンモ無益ナリ。和談トケラレ候ハ、本領ノ儀ハ相違有ル間敷ニテ候。然ハ国方ノ事共モ承リ度キ由越シ候ヘバ、某ノ條御許容有ノ様ニ頼ミ存ジ候ト、慇懃ニゾ演ニケル。主水申ケルハ、誠ニ余之義無ク御使者ノ委細承届キ候。御趣ハ此方ヨリコソ申候ハメトテ、先使者ヲゾカヘシ、城中ニ帰リ、桑名方ヨリ御使者ノ趣ヲ審申ケレバ、平右衛門申ケルハ、我代々細川・三好両家ノ幕下ニ属シ、一度モ不義ノ名ヲトラズ、然ルニ今事急ナルニ望テ、君ヲ蔑シ民を貧シメ放埒無慙ノ元親ニ組シ、先祖ノ名ヲ汚サンヨリハ、運ヲ天道ニ任セ、叶ザル時ハ打死センヅルコソ本意ナラメ、旁如何思ハレ候トアリケレバ、川西三郎左衛門申サルハ、尤モ貴公ノ仰セ其理有リト雖モ、過テ愚意ヲメグラシ候ニ、勾践呉ニ降リ、文王ハ羑里ニ囚レシカドモ、会稽ノ恥辱ヲ雪ゲリ。某存ジ候ハ、明日使者ヲ以テ十川ヘ援兵ヲ乞テ、若シ合力ナクンバ、ヒトマヅ元親ト和談シテ、世之為之ヲモ御覧候ヘカシトゾ申サレケル。左京進、誠ニ川西殿ノ仰セノ通リ、能ク死スル計ヲ勇士ノ本意トハセズ。明鏡ハ形ヲ照ス所以、故事ハ今を知る所以也トイヘリ。古ヲ以テ鑒トセズバ、何ヲ今来師トヤセン。生ハ重シ死ハ軽シ。此度ノ義、川西殿ノ異見ニ任セ、一先時節ヲ待ツ可シトアリケレバ、皆此義ニ同ジテ、則チ渡部三郎左衛門其日ノ使者ニ当リ、小具足一着シテ、舎人計ヲ召連レ、十河ノ城ヘゾ打立ケル。三郎左衛門十河ノ城ニ着ケレバ、日已ニ夕日ニヲヨビケリ。由佐ヨリ使者ノヨシ申入タリケレバ、長尾隼人出合、只今ハ何為ノ御使ニテ候ト云ケレバ、三郎左衛門申ケルハ、此度某指越シ候事別義ニ非ズ。左京進既ニ三好家ノ幕下ニ属シ、無二ノ御味方ノ名ヲ得トイヘドモ、御武運時アッテ御退転ユヘ、沼中ニ息ツク魚ノ如ク、御一族ノ蜂起ヲ相待之所ニ、長曽我部宮内少輔元親、一條家ヲ撃テ一国ニ跨リ、剰ヘ阿波一国ヲ手ニ入、予州半国ヲ寃ヘ、当国ニ乱入ノ處ニ、香川彼ニ組シ、長尾・羽床ヲ攻落テ、当月九日、某ガ館ニ押寄セ、西原八幡森・諏訪山・天福寺ノ境内屯張シテ、其勢雲霞ノ如シ。十一日北ノ手ヨリ軍初リ、大勢ニテ攻トイヘドモ、味方一命ヲ捨テ、防戦ニ依テ、敵軍大将香曽我部六郎景宗・桑名八郎左衛門打死仕リ候。譬ヘ味方合戦利有リトイヘドモ、五日十日ノ内ニハ落城仕可キト存ジ候。何トゾ軍勢御合力候バ今一合戦仕リ、軍利アルニヲイテハ要害ニ取籠、暫世ノ分野ヲモ見合申度ク候。左モナク候バ、敵頻ニ和談ヲ乞候ノ間、一端和睦ヲ遂ゲ、時ノ至ルを待チ申ス可キ覚悟ニ候。是全ク命ヲ惜ムニアラズ。三好家ノ事大節ニ存ジ奉ルノユヘナリ。同クハ御許容有テ、御加勢頼ミ入リ候ノ旨申シ越シ候トゾ申ケル。隼人、存保ヘ使者ノ通申ケレバ、存保、使者ニ対面シテ、誠ニ余儀無キ御心底悦入リ候。仰セノ如ク元親当国ニ来襲ノ處ニ、知勇無キ奴原彼ト手組シ、大勢ニテ取懸候之由、御気遣察シ入リ候。然レドモ其許(そこもと)ニ加勢ノ事、御存ジ候通、国中大半敵トナリ、当手ノ催促爪弾ヲイタスノ時節ニ候之間、当城ノ事サヘ心許無ク候ヘバ、他所ヘ手ヲ出シ申ス義罷リ成ズ候之間、如何様トモ御見合候ヘトゾ申サレケル。三郎左衛門暇ヲ乞ヒ、夜中ニ由佐ヘゾ帰リケル。 (桑名彌次兵衛、和を請フ事)

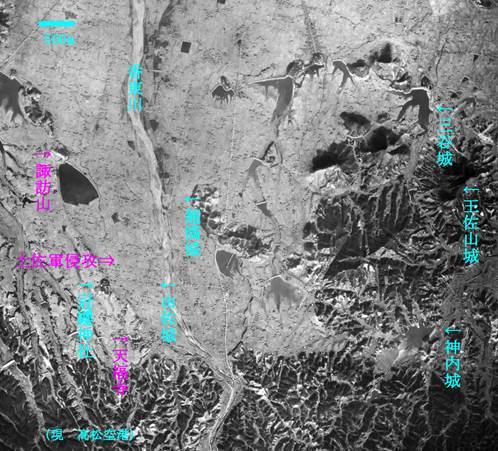

(由佐城付近の航空写真。上側が北。国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)

天正10年8月、香西戦を終えた土州軍は10月までには十河城を包囲するに至った。途中の由佐城や三谷城は行路に当たるため、十河城に至るまでに降伏したとみるのが妥当であろう。この「由佐長曽我部合戦記」は「香川叢書」の解説によると、実戦から100年以上経った享保・延享の頃、由佐氏の後裔である由佐久右衛門宗参が綴ったものと記されているので、年月などの記憶違いや先祖の活躍の誇張があって当然だが、大軍に向かって果敢に戦いを挑む姿は、まさに讃岐武士の亀鑑とも言えよう。話が長いので要約すると、まず、西から進軍した土州軍は、諏訪山(高松市川部町)に香曽我部、桑名軍の1500余騎、天福寺(高松市香南町)に久武軍の1800余騎が布陣して、さっそく由佐軍と交戦を開始。時の城主は由佐秀盛(左京進)だが、嫡子の平右衛門長盛(あるいは秀武)を中心に備えをし、孫の三郎五郎家盛(13歳)が総大将を務めた。由佐城は航空写真からもわかるように、香東川の形成する広大な扇状地の上端に位置し、西側は川の浸食崖が複雑な起伏をなし、東側は河川自体が自然の堀切を形成して中々の要害の地で、由佐軍は冠纓神社付近に伏兵を置いて応戦しその日は決着を見ずに双方引き分けた。その夜に巨刹天福寺は何者かの放火によって灰燼に帰した。翌日には三方より由佐城に押し寄せ、嫡子の長盛、次男の久盛、西村彌三兵衛らの奮戦で、土佐軍大将格の香曽我部六郎景全、桑名八郎左衛門を討ち取った。元親の歎きは強く力押しでの由佐氏の殲滅を主張するが、桑名彌次兵衛(吉成)の諫めと進言を受け入れて和議に同意したという。しかし、この戦いが天正10年秋のこととすると、未だ中富川の決戦の混乱醒めやらぬ阿波から元親や吉成が急いで来讃するとは考えにくく、やはり長宗我部親政や国吉、中内、入交氏などとの交渉で和議が成立したと見るべきだろう。一方、由佐氏は十河氏との連合軍が結成できるならさらに続闘しようと家臣の渡部三郎左衛門を使者にやるが、阿波から帰還して間のない十河存保から合力の留保を告げられ、已むなく和議の条件を受け入れた・・というものである。存保の「知勇無キ奴原彼ト手組シ、大勢ニテ取懸候之由」というのは、先鋒となった羽床や香西氏も指すのだろうが、両家は曲がりなりのも多くの犠牲を出しながらも一戦に及んだ訳だから、ここでは特に最初にあっさりと讃岐諸将に背信した香川氏を指すものと信じたい。土佐方の大将である、長宗我部元親舎弟の小三郎元成というのは、次男の香川親和を指すのであろうか?

余談ではあるが、由佐城は江戸時代以降も由佐氏の後裔が大庄屋を務めながら代々居住していたが、現在は取り壊されて「高松市香南歴史民俗郷土館」(⇒❡)となっている。立派な石垣や模擬天守?は些か場違いな感じもするが、構内には一部、土塁などの遺構が保存されている。面白いのは付近に「安倍清明」の墓や屋敷跡と称する遺跡があることで、「古今讃岐名勝図絵」にも「簪華録に曰く、安部清明は香川郡井原郷の人也。加茂保憲に就て天文を学び、其の蘊奥を極む。・・其の居蹟夏蚊虻なし・・」と記されている(⇒❡)。そのまま信じることは困難だが日本各地に晴明に因む伝説地が残り(⇒❡)、戦国時代にはどこの城でも戦いの吉凶を占う陰陽師が軍師とともに居たことは良く知られ、「昔阿波物語」(⇒❡)や「三好記」でも宮城梅雲なる“軍ばいくり”が、一宮成助の軍さの天運を占った記載が残されており、由佐家にもそうした陰陽師の家臣が代々仕えていたのだろう。