��C�����L�E�E�E�V���\��N�A�y�B�̑�R�𝧂čĂщF�a�S���ԋ��ɏo�w���B���͐�N�A�v���������s�o���悽��ɖ��͂ӂĔ��ԋ��̏鎝�ǂ��䋫�ڂ��z�ēx�X��o��Ɉ˂Č��e���A�O�̓����V���i�e�M�j���݁i�Ƃނ�j�Ж���˂�����ƂČ�̓������i�e���j�ɔ����̕����ܓ��t�Ďw�����B�ɗ\�̒n�O�ɂ͖k�V��O�c�A�����A�͌����A���V��O���y�B���e��经]���w���đ��̕�s�l�ɂ͖{�R���āA���x���l�A经]���K���������}������]�l�A��É͌����ɒ��ČR����ߔ��ԕ\�֑łďo�ŁA��Ñ��̎��Ȃ�ΐ[�c�̏�Ɏ���B���蕪���ĉ��{�A���X�̏�̔������B���X���R���������\�������o�ċ����|�ɔ����̎m�A���V�z���Ɖ]�ӘV���җB��R�����o�������ɓG��Ǐ��B�[�c�̊���营�����ĒǁX�ɒy�����B�R���̉Ƃ��Ă�������j��z���蕿���Ĉ��悽��B���Đ[�c�ɂČK���\�����q�͉z���Ɉ��āA�V�̖��p���܂Ɍ�Ɛ\����Ήz���\����́A�N�V���a�i�����ȁj�͎キ��ւǂ��n���֑i�����j��͂ΐS�͐̂̉z���ɂČ�Ƃč�i���Ёj����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Đ[�c�̏��\������߂č~�Q����Аl�����o������o���X��\���B���O�̏�X�֎蕪���Ĉ�������ĎR���ɔ������B�y����ւ͌��e��经]�����ȂČ����ށB�G�A�R���֎�o�ŎR�̍��̏�����n�Đ��̒J���������B经]�o�̓����l�l�R���֏o����G�ɂ�����U�ߏ��B���G�������Ė��Ԃ��č��킷�B��经]�o��l�U�ߏ��\�O�l���ĒǏグ������j��Ƃ�����߂̉������\�̍��܂Ő�Ɏ�l�Ĉ����B�����Ɏ蕉���o���ʁB经]���K�������A��l�̕�s�l��艺�m���ċ}������ׂ��Ƃċg�����Y�E�q������͂��B��҂ǂ��N����Ɉ��ׂ��Ƃ���҂Ȃ��B��x�ڂɊ⑺�����q��������O�x�ڂɔ����o���q�A���c�E�q�卟��l���đ���������ʁB�}���������ƂĊe�X�������������Ĉ�����B�������������ނ����|�ɓG���ďo�鎞�A�ꓯ�Ԃ����đ���������B�\�O�l�̓��A�����F�ܘY�A�����ɂēG��Ŏ��B���̓G�𒀏�Ĉ����B�\�O�l�������ĕ�s����茳�e�ɒB���B���A�\�O�l�ꎆ�̏�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���č��X�̏��A����^�͐[�c�̏�傪���҂Ƃ��R�Đ[�c�����戵�Ђ��Ȃč~�Q���B���O�����̏��ǂ���s�l�܂Ő\�B����́A���̔��ԋ��͔��̐������̊�����B���x��X�ǂ��������S�̋��鎞�Ɏ���Ɖ]�ւǂ��������Ȃ��㊪���Ȃ��A��ؕs�ʂȂ�B���Ɉ��Ċe��S�𑶂���̊Ԍ��e�ɕ��]���ׂ��ƁA�����O�l�͈�v�ɐ\�����č~�Q���ׂ��B牂������ɎQ��҂ǂ������ɋy�Č䈫�݂�ւ���v�Ȃ��B�ꗼ�N���ɋv���a�܂Ől�����o���\���ׂ��Ɛ������ȂĐ\���B��s�l���m�@�c���ĞH���A���i�͋^�ׂ����ɔA���e�̈ӂɎ��ɋy���ƂĖ�����Ȃ����Ԃ̋������ē�l�̏��̐l������Ċ҂�B��̓��������ƌZ�ɗ��ʒq�E�̏��ɂđ��̐E�������B�@�@�i�Ăє��ԏo�w�L�G���V�\�O�j

��C�����L�E�E�E�V���\��N�A�F�a�S�̉��ɑ��c�^�Ɖ]�҂���B�����Ȃ�B���̕����y�����֕��]���Ĕ�������ׂ�������ӁB���A�v���������Z��]���A�����l�g�Z��]���A�ɗ\���l�̕��l��]���A�}���l���Ȃđ��c�֑ʼnz���w��ē���֔������B���A�폟�ď���U�鎞�A�~�Q����Ɉ��ď钆�̎҂ǂ��̐X�֑������̏���蕪���ĕ��X�w�������B�R�c�A�F�藼����~�Q���l�����o���B�����荕���̏�ւƂ肩����̎�O�A���t�̒���j�鎞�A�ɗ\�̑\�������Ƃ��đ\�������m�����펀���B���̒�����̎��A�������I�ɂĕ��p���ւ��A�G��֍s������I����Č���ΐ[���d����́A���̎҂ǂ������ɐ���������̐l�������o�ēy���̕��̈����ɕ�����B�y���̕��͈������Ĉɗ\�̐��̐�̌�a�Ƃ��ēG��ނ�����B�G�A�}�ɕt���莘��l�����Č�A���̐삪�������߂ɓ��ł��A���Ԃ��g�ł��Ď�����B������G�������炸�A���̐���O�S�]�l�̕�����B����悽���������ĕ����O�����ĞH���A�y�������Ԃ���ւΉ��a�ɂĕ������Ԃ���Ƃ̌�S���͂Â�������Ɛ\������ΓG��ވ����ɂ͍łȂ�Ƃ݂Ȑl�����_��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A�F�a�S�̓y���A���{�A�[�c�A���R�A���c�̎��A�G���X��藈�č��킷�ׂ��Â���ƌ��Ė钆�ɐl����ނ��閾�ď����ɉ��������̉�������鎞�A�G������ɕ�����B�����l�l�k�����ĕ��A�ɕ����ēG�ׂ��Ƃď����̒����\�s������ގ���Ƃ��B�G�A�}�ɕ���������~�ޓ������Ĉ��Ԃ�������G�𒀕Ԃ��B�����L�鏊�܂ň�������������Ȃĕs���Ƃ��B���A�F�a�S�����Ɖ]��������鎞�A�G�f�i���т��j��������B���ғ��̒k���ɂĕ��n�ɕ������Ȃ��ēG�ׂ��A��Ð旧�G��ǕԂ������錄�ɕ�������蕺�����Ȃ��ׂ��Ƃĕ��n�ɏ\�l�������Đ旧�G��Ǘ���|�ɖ������~��B���Ԃɐg���̕�������������Đl���𗧌łނ�B����y���O�̈����Ƃē��{�ɖ����邱�Ɩ�B���A�F�a�S�[�c�̏�ގ��A�G����āX�铢���Ȃ��ɗR�ď�̑�����P��ɍ�����O�ɖx���ق�G�̏o�ł��邲�Ƃ��ɂ��A�g������č�̓��ɐw����\�P���U�ނ��B�����ɏ����Ȃď����グ�y�U���ȂĎd�������d�ɐ��Č�A�[�c���~�Q���B��m�s�Ƃ��ɑO��̔@������Ȃ��B�@�@�i���F�a�o�w�L�G���V�\�O�j

��C�����L�E�E�E�V���\��N�A�F�a�S�̓��A�䑑�z�O��Ɖ]��������B���Ƃ̖���B��܂��đ�g��B�{��A����A�A���z�A�V�铙��B���z�̏�͓y���̏h�т��O���̎R�z��B�h�я��͒��]�䕔�E�q���v��B���g�ނ�艎�z�ւ͌ܗ���B�g�ނ̏��͏\�s������B���̏\�s�A�ˊo���Ȃĉ��z�̏���B�E�q���v���߂����ď\�s�ɉz����Č��ɂ��v�Љ䂪�g��O�̕����Ȃė̏���s��������ɏ���B���̋ߏ��A�V��Ɖ]�ӂ͗���̗�����������Ė��ނ��B�E�O�����̏镺�A�{��ɂقݓ���B�h�сA�\�s�͉䂪��肽���ɋ��ď�������叫�A�K���\�����q�A���x�����A���O�鎝�O�A�����O��ҕt�A�E�q���v�\�����́A���̕����������ĉz�O�炪����ɕ���𝌂։�ɓn�����ւƐ\�ɕ��āA�z�O�炪����\�ܒ��Ԃ�u�ď��z�����Ƒ������\�����B���m�͓G����O����艟���g�ݓ��X�ɓS�C�ō�����B���X�͕���̖x���ق�����������̋����Ȃ��U�߂���A�G���O�����̕��ꏊ�ɏW��đ����ɂȂ肽�����ɂĉ��̎d�o�������Ȃ��B�U������X�ɎO��������g�ݐӐ�ӂ���ɂď����͋��炸�B�����A�y�����̎����\�P�l�A�G��̑����[���肵�Ď蕉���l����B����邱�Ɛ��肪�����B�����A����̉����ɓ�S�l���o���B�����͎᎘�Ȃ�ǂ������̗��悤�悭�ٔ��߂ɓ����B���̂ɓG�������炸�B�V���̕�����������X�ɗ_�߂���B���g���̐w���ɉΎ��o�����鎞���G��Ők�ӂďo�č���ɋy�Ԏ�����B����������U����Ձi��j�̏�ɖ���肹���̂ɓG�����B���A�J���̓��ɂė���������鎖������A�铢�ɑ����ނ鎞������A����S�C�U�������Ȃ��B����o���ēV���\��N��薾��\��N�����܂ŕ���ɍݔԂ��ĊԌ��Ȃ��̂Ɍ䑑�z�O��A����Ȃ��~�Q���Đl�����o���a���ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�a�S�̏鎝�̕����A�n���ď�s�𝌂؏�������Đ���Ȃ��̂ɐ��N�̊Ԃ̐�ɂ͏��Ɖ]�ւǂ����g�Ȃ�Α��y�����ďI�ɂ͗̓���N�����߂��Ė����������m����J���ė̓���ێ炷�鎖�\�킸���ēy�����֍~�Q���B�Ⴕ�~�Q������҂͏�̂Ę̕��֖v�����B�̂ɍ����̐��������n�߂Ƃ��Ĕ��A�y���A���R�A���{�A���X�A���A���̐X���̏��F�l�����o���ēy��������B�e���̋��鑊��Ȃ������ĔN�n�̒��X���̋K����B�F�s�{�͐��ɘ��ɂ���B���R�̏������Ƃ��B�ێ炷�鎖�����Ē����ї��Ƃ𗊂�ŏ��D�����Ɏ���|�B�ֈ��z���B�����͋������ɋ��������͗����ɋ����C���Ȃ�Γy������萧�������Đl���̍����Ȃ��B���ɘ���S�͍��G�Ȃ�ǂ����G�Ȃ�B��ɎR���̒n�ɂ��đ�R�������Ĉ��Ɏ��ςӏ��ɂĂ��Ȃ��B���A���̑�G�������o���ׂ����ɂĂ��Ȃ���Ό��e�A��x���n���o�����A�Ɛb�v���A�K�����ɖ����Ĕ����S�̕������ȂĂ���������ށB���̂ɓV���\��N�܂Ō��đQ�X�ɍU�����B���ɘ����S�͉͖�Ɛ��X�̗̒n�ɂđ喼�Ȃ�ǂ����e�����d���ȂāA���̉Ɛb��U�����ēy�����֑������߁A��ɋy�����ĉ͖���l�����o�����e�ɍ~���B�̂Ɏl���ꓝ���Č��e�̎u�����𐋂����B�@�@�i�F�a�S�䑑�z�O��~�Q�L�G���V�\�O�j

���e�L�E�E�E�E�E���̔��ԕ\�̋V�́A��N�v���������s�o����肵���Ȃ�B���ɖ����߂ēx�X���ڂ֎�o�œ����Ɉ˂āA����������ƍ����A���ԕ\����s�i�j�j��ׂ��Ƃ̕]�c�Ȃ�B���̕\�̏鐔�[�c�E���{�E�y���̏�A���X�E���R�ƂČ܂̏��ڂɌ���鏊�Ȃ�B���͔����ܓ��A�v�����j�������̈��A�o�i�k�j��O�A���c�E�����E�͌����̈�o�i�}�j�A���̐�A�����e�̏������������ւ���B�������̕�s�́A�{�R���āE���x���l���A�������K�������A�s�����̐�����]�R�A��É͌����֒����B�V���\�l�i��j�N�����̖������A���ԕ\�֑Ŋ�B��Î��́A�[�c�̏����l�ߍU�߂�B���̏�U�߂̊ԂɁA��i�킩�j���A���{�E���X�̏�������B�z�肯�鏈�ɁA���X�V����R�����݂͂āA�G�����v����o�ŔV�������B�����̚��V�z���Ɖ]�ӘV���ҁA����R���o���A�����A�G��Ǐ��B�[�c��U�߂̏�����Ð����������B�ǁX�y�����A�R���̉Ƃ��Ă��A������s��A�z���蕿���Ĉ���肽��B�M�Đ[�c�ɂČK���\�����q�A�z���ɁA�V�̖��p�̍���܂��Ɛ\������A�z���A�N���Ă��˂͎��Č�ւǂ��A�n���ւ�����ւA�S�͐̂̉z���ɂČ�ԁA�Ⴋ�O�ɂ����ԕ~�Ɛ\���ďЂ��Ȃ�B�M�Đ[�c�̏��A�\���v����č~�Q����ӁB�����l�����o����o�ŁA�e�֗��\���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ďc��̏�X�ւ�����A���ガ�ĎR�������B�y���̏�ւ͏������Ȃ�B�z�肵���A�G�R���֎�o�ŁA�������݂͂Đ��̒J������ɋ����B�������̓��A�l�l�R���֎�o�ŁA�G������グ����G�̑��������B���̓G�A����ɂĒʂ荇�킷�B����������l�ő����|���B�����ď\�O�l���ēG�̑��������A������s��Ƃ�����A�߂̍����\�̍����A��Ɏ挋�тĈ������B���̓��Ɏ蕉���o�����B�E�̕�s�A���āE���l�E�����A�O�l���A�}��������ւƁA�g�����Y�E�q���������ւǂ��A�F��ҋ��Ȃ�A�N��ֈ����ׂ��Ɖ]�ӎ҂Ȃ��B����ԖڂɊ⑺���Y���q��������A���ɂĂ��������B�O�x�ڂɔ���^���q�E���c�E�q��������A���̓�l���ċ}��������ցB���A��ɋy�ь�Ɛ\���āA�����������ĂЂ�����B�������������������A�����G�t�ďo��B���̎����A�ꓯ�ɕԂ����ЁA���ɑ���������B�\�O�l�̓��A�����F�ܘY���O�ɂĈ�l���߂�B�������Ǐグ�A�蕿���Ĉ���肽��B�����E�\�O�l�������āA�O�l�̕�s��茾�シ�B���e����芴��ꎆ�ɂ��肵�Ȃ�B�c���X����l�ߍU�ނׂ��Ǝ蕪�����鏈�A���X�̏�咆��́A�[�c�̏��̉��҂���ɂ��āA�[�c�̐����Ȃč~�Q���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�c�̏�哙�\������B���̔��ԌS�̎����A���������i�������j�a�����Ȃ�B�R�鏈�A���x�䓙���\���ꐶ�̋C���ɋy�ԂƂ��ւǂ��A�߂ɉ������V�����A�㊪�̎藧���Ȃ��A��ؕs�ʐ\���Ȃ�B���̈⍦�Ɉ˂ĉ������S��捽�i���j����B�e�p�O�l�̎ҋ��́A��v�ɐ\���͂��A�ǂč~�Q�v���ׂ�牁A�䉺�֎Q��ׂ����̂��A�䓙�����U�X�ɍU�s���A��R���ɂ�����܂点�A�ȗ��̌䈫����������A���N���ɋv���a�܂Ō�ӂA�l�����o���\���ׂ����A�ꌾ���U�V����ׂ��炸�ƁA������v���B���̏�͌��e���։M�ӂɋy���ƂāA�E�~�Q��l�̐l�������A�A�w�d��Ȃ�B�@�i�a�B���Ԑw�̎��j

��������E�E�E�E��D�F�a�S�̉��ɑ��c�a�Ɖ]�ӎ��A�t�S�̗R���i����ɕt�āA�y�����v��������Z��A�����S�l�l�̑g�Z��A�ɘ������l�̐l���l��A���̕��A�������c�֑ʼnz���w���A�����֑������A���啪���B��������U�ނ鎞�~�Q����Ӓ��ɁA�钆�̎ҋ����A���m�X�ւ�����ꂯ�鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D���c�l����ʼnz���ė����̏�����B���X�����́A�R�c�E�F��̗�����~�Q�d��A�l�������o������B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D��������w�������A�����O���t���A���̒���j�鎞�A�^�B�̑\���a���ɂāA�\���O���l�������B���̒��ɉ�������鎞�ɁA�ܐߓ��I�ɂĕ��p�����ւ��B�G�̏�w�s��������A���I���͂�A�݂�ΐ[���肵����B���̎҈�����Ƃ��鎞�A����������̐l����v�A�y���O�̈����ɂ�����B�y���̐l�������ӂ����āA�ɘ����̓y�������̐�A���ς炢�́i�K�����j�̂��������B�G�����ɂ�����A����l�����Č�A���m����������肯����ɁA���ŕt�������Ԃ��A�g�����đ����������肽�肯��B������G�������炸�B���m�����l�����O�S�]��������叫�Ȃ�B��肽���������Ȃ���A�����O�\���ꂯ��l�́A�͂�i��߁j������Č�A�Ԃ��Ă͌�ւǂ��A���a�ɂČ���́A�͂₭�Ԃ���A�ƌ�S���Ղ�����Ɛ\���ꂯ��B����l�����_�߂ʂ͂Ȃ��肯��B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�F�a�S�y���E���{�E�[�c�E���R�E���c�̎��A�G�������ʼnz���č��킷�ׂ��Â��́A�钆�ɐl���ނ��Č�A�閾�ď����ɉ������āA�����ɂĈ�����鎞�A�G����f�~�t������B�������ɂĐl���ӂ��A�G�ׂ��k���ɂāA�叫�l�l�̂��̓����A�\�s�����͂��������B�G�����ɕt����ƁA���㐥��Ȃ����Ԃ��A�t����G��ǎU�炷�B�ӂ����̏��܂ň��t�ʂ�Ɛl�X�\�����Ȃ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�k���P�l�Y�A�Ώ\�l�ɂĎ�����B���̎��̗L�l�A�t����G��ǕԂ��̎��A�גJ��ɂ͂����āA�P�l�Y�������ށB���̐�݂̖��̂��������̂��čs���G�O�l�A�P�l�Y�����ēG���Ɩ�ӁB���□���Ȃ�Ɛ\���B�����̂ނ��ق������ʗl�ɂƂāA�����Ђ܂Ȃ������肩���A������[�ɂċ��鏊�A���̑O���O�l�ʂ�B���ƂȂ�G���ӂ���A��̓�l��獂�����́A�����肽��B���������ɂ����A�����ʍˊo�̒��A�l�X��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�F�a�̐��Ȃ݂��������ɁA�G���t���āA���ɕ��ɂȂ�ׂ��l�q�́A���n�����Đ旧�G��ǂЂ���A�����̗����Ƃǂ܂邻�̊ԂɁA�����̐l�����ׂ��ƁA�叫�̉��m�ɂ��A���n�ɏ\�l�������A�旧�G�ɂ����ނ��ւA�G�̓��������~��B���̂Ђ܂ɖ����̐��A�G�ԉ��������āA�����ɂĐl���𗧌��߂�B�y�ʂ��ēy���̏O�̈����ƂāA�l���ɂ��̖��`�͂�Ȃ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�F�a�S�[�c�̏���抪���čU�ނ鎞�ɁA�ڂ̂�����̓G����X�铢������ɁA�[�c�̏�����A�]�肳���i��j��t���A���̊O�ɖx���ق�A�����ɐw���āA�����]�肼�ӂ���B�������낤�i��O�j��ɂ��ݏグ�A�y�U���ȂĂ����������Ɏd���ɂ��U�߂�����ɁA����d�ɂȂ�č~�Q�����Ђ��邠�Ђ��A������̂��O�[�ɂ��܂�鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�[�c�U�̎��A�钆���\������́A����ɂĂ�������i���G�L��j���䂤����ւƐ\�����A�N�\���̎᎘�A�^����Əo��ܐ߁A���̎��A���̎����đ��V������ʂ����āA���͂����i�f���j�ɂďo��B�T�y�E�e�ނ݂ȁA�����ɂ��Ȃ�ʎ����p�Ƃ��ւǂ��A��U���o�����鎖�Ȃ�A���Ђ�������ŏo�ɂ���B�Ă̎����i�@���j�S�C���������ǂ��A�^��悩�肯�炸�B���̌�A��~�Q�̏O�ɂƂЂ���A���̎����E���͓��҂̂Ђ��i�����j�Ȃ�A���҂ǂ����ЂƂ߂āA���̎҂����������ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�ɞH���A���]�݂���͗��Ώ����q�Ȃ�B���g�̎��̖������͂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�F�a�̓��A�䏯�z�O��Ɖ]�Ӑl�A��܃c���B�{��E����E�Ώ�E���z�E�V�鐥�Ȃ�B���z�̏�͓y���̏h��蓹�O���B�h�Ώ����Β��@�䕔�E�q�呾��Ɖ]�ӁB���g�ނƉ]�ӏ���艎�z�̏�ւ͓��ܗ��B�g�ޏ��͏\�s�����Ɖ]�ӁB���̔���A�ˊo�ɂĉ��z�̏��E�ю��B�E�q�呾����߂����āA����ɂ�������������v�ЁA�g�̐l����ґ��ցA�݂ǂ�̏���O����A�v�����A���鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D���̋ߏ��ɐV��Ɖ]�ӏ邠��B����͉E����̂₤�������Ė��ނ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�䏯�z�O����ցA�E�O�c�̏�X�̐l���ꏊ���Ă鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�h�E�\�s��肽�闼��ɂ���āA������叫�̌K���\�����q�E���x���V���A���̊O�A�鎝�O�E�����O�։E�q�呾�v�\���ꂯ��́A���̐����ȂČ䏯�z�O�炪����ɕt�邵�āA�䓙�ɓn�����ցA�Ɛ\�����ɕt�āA������ނƓ��ӂ��āA�G�̏���\�ܒ��A�Ԃ��u�āA�t���n�ӁB���̓����\����A�����͎O�����G�����܂��A���X�S�{�E��R����B���X�ɂ͕t��̂ق���ق点�A�����t�������A�钋�̋����Ȃ��A�z�O�狏��ւ�����B�G�͑吨�ƕ��ւ���A�l������ɂ킯�A�����͕t��n�ցA����͒���̂̂킯���Ȃ����킷�B���鎞����g�̎������\�l�A�G��̑����[�����āA�蕉���l����B���̌̂Ɉ���鎖�Ȃ����A�����̎ғ�S�l�A���̕����E�᎘�A�l���̗��l�A�˔��悫�ɂ��A�G�͕t�����炸�ƁA���ҏO��X�ɗ_�鎖�B�������̐w���̉Ύ��̎��A�G�钆���|�藈��č���̎��A�G��ֈ����������āA�����ɂȂ肵��������B���J���̓��ɂāA�����Ƃ��ɖ���葊���Ɉ�����������B�铢�ɚ�����������B�t��̒��Ӗ��A�钋�̋����Ȃ��A�S�{���팄���Ȃ��B�t��̕����o���d��A�E�q�呾�v�A��薾�N�̐��������A�z�O����ދ����Đl�����o���~�Q���B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D�F�a�S�̏鎝�O�A���P���̍���ɗ�����Ƃ��ւǂ��A�y����薈�N�w�����Ėэ���Ȃ��ē����́A�G�̉��X�A��������炽��鎝�O�A����ɓy���֍~�Q����ɕt�āA�c��G�̏���A���̂Â���݁X�肹���A���l�����S�X�ɂȂ�A�Ȃ��Ƃ�����ĖS���A�U�X�ɑނ��́A���������鍕���̏�����߂Ƃ��A���E�y���E���R�E���{�E���X�E���E���m�X�A���̏��y���l�����o���A���e���֍~�Q�A�m�s���ᖳ�����ςގ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@��D���B�̓��ɂĂ��A�����E�������̗��l�́A���鉽������Ȃ�ɂ��A�y������|�鎖���Ȃ��B���̌̂ɐl�����o�����A�N�������鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���P�O�N����P�P�N�ɂ����Ĉ��g�A�]��U�����قڊ�������ƁA���e�͗]�T�������ē�\�̑|������J�n����B���łɓ��\�͑��X�Ƒ吼����̒q�d�Ő키���ƂȂ������ɓ���A���\���͖쎁�A�F�s�{���Ƃ��ɐ����A�ŖS������ŁA�c��G�͐��������z���̓�\�����ƂȂ��Ă����B�������A���g�Ǝ]���ۂ���Ă��܂��Ă͂��͂▽�^�͕��O�̓��ŁA�ꖜ����R�𓊓�����Ď��X�Ɠ|����Ă������̂ł������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��C�����L�v�ł́A�u���e�L�v��u��������v���Q�l�ɂR�߂ɘj���Ă��̍��̍�����L�q���Ă���B�قƂ�ǂ͋ǒn��═���l�̕��E�`�I�Ȃ��̂ŔN�\�ɗ�L����قǂł��Ȃ��̂ŁA�V���P�Q�N�̍��Ɂu���e�A�v���e�����p�����ɗ\�������v�Ƃ��ēZ�߂Ă��������A����ł����\�S�^�S�^���Ă���̂ŁA�������e�͐F�������ċL�ڂ����B�ȉ��A�ȒP�ɂ��̓��e���L���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Ԃ̏���͑��ւ�炸�拭�ɒ�R���Ă������A���e�́u�O�̓����V���i�e�M�j���݁i�Ƃނ�j�Ж���˂�����B�v�̌������A��̋v���e���叫�Ɉ��|�I�ȕ��͂𓊓��B���X��͓����ɂȂ��Ă��᎘�O�����X�����Ȃ��قǂ́g���������h���[�h�ň�C�ɍ~�Q�ɒǍ���ł���B�u���Ȃ݁v�Ƃ���̂͐[�c�Ɖ��{��̒��Ԃ�����A�����ł͈ɗ\�����nj���������������ɂȂ낤�Ƃ������A�a�i����j�����]�A�������Ď��Ԃ��҂��A���̊Ԃɑ��̕����͏����������Ƃ���ŕ������A�a��������ƌ��������ēG��U������şr�ł���Ƃ�����@�Łu�y���O�̈����v�Ƃ��Ēm���Ă���Ƃ̎������A����͓��Â̕����L���Łu�ނ�앚���i��❡�v�Ƃ������ƌ|�ł���B���̐�@�Ō�N�A�u�ˎ���̐킢�v�Ŏl���A���R�͉�ł�����ꂽ��ŁA���̎��A�R�c�ɓ������āA���̈�Ԃɒ��@�䕔���e����ΏG�v�ɓ��Â�㩂ł��邱�Ƃ��|�������̂��A����������p���g�ɂ��Ă�������ł��낤�B���x���y���R�����ނ����O�Ԑ��̌������J��Ԃ����g��U���Ŏ���ɔ敾���u���̔��ԋ��͔��̐������̊�����B���x�䓙���\���ꐶ�̋C���ɋy�ԂƂ��ւǂ��A�߂ɉ������V�����A�㊪�̎藧���Ȃ��A��ؕs�ʐ\���Ȃ�B���̈⍦�Ɉ˂ĉ������S��捽�i���j����B�v�i���e�L�j�ƁA���������ɑ���g���ݐ߁h���q�ׂĂ��ꂼ��l�����o���~�������̂ł������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@������͉F�a���K�V���w��Ɉʒu����R��ŁA���������Ō�̓���A���L�̋���ł���B���̎x��ł��鏼�t��U���̎��A�i�F���j���H���N�������Ƃ���̂͋����[���L���ŁA���{�ɂ�����P�T�W�O�N��̓��H�L�^�͂Ȃ��悤�Ȃ̂ō���̌����ۑ�ɂ��Ȃ낤�B���̓��H�̈łœG�w�[����������ł��܂��nj���������H�ڂɂȂ�B���̎����g�����h��@�ŋ��n��E���邪�A�ɗ\�̐��̐�Ȃ鎘���w�ォ���߂�����ꂽ��ɔ������ēG�̎��������ہA�����ꂽ�̂ŋ����Ȃ��đ����������Ă��܂��g�����h�����܂������Ȃ������̂�p�����b�ŁA�u�G�̎������ĉ��a���Ȃ����낤�E�E�B�v�ƁA���̐쎁�̍����Ԃ�ɓy����������������̂ł���B���̐쎁�Ƃ͕s�������A���������z���̏�Ɂu���m��v�i��❡�j�Ƃ���̂ŁA�����炭�O�ԋߕӂ̏��̎�ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@�䑑���͖{���A�@�@��Ղ̖V���i�J���j����k���������듯��̂̌䑑�i�ώ��ݎ����j�ɓy�����ĕ��m���i���l���j�������̂ł���Ƃ���邪�i��❡�j�A�V���N�Ԃɓy���꞊����芩�C���������̖��Ղ��p�����Ƃ����B���̌�͐��������ɑg���ď\���ɐ�������֏�i��Ӓ��j�ɋ������B���e�ɍŌ�܂Œ�R�������A��Ƃ̐������������������ł͑S���̎l�ʑ^�̂ŗ@���Ƃ�����A���܂��Ɏx��̉��z��A�Ώ�Ƃ��ɍU������Ė{����ď邷����A�߂��ɕt���z���Ď��͂y�����̒�������Ȃ��U����焈Ղ��ēV���P�Q�N�ɓ����Đl�����o���~�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɂ��u��������v�ł́A��̗��Ώ����q���͂��ߖ����Ȃ��y�����̕��E�`�������A�˂��Ă��邪�A��藧�ĂĐ�������܂ł��Ȃ����낤�B�B�A���̕���͑����G�g�̎l���������ȒP�ɏq�ׂĂ�������ƏI����Ă��܂��̂ŁA��҂̓`�����������������̍��ڂɋÏW���Ă���悤�Ŋ��S�[�����̂�����B���炪�����Ċ�����ꂾ���Ɋi�ʂ̈����������ɂ͊�������̂ł���B�܂��A�u��C�����L�v�ł͂������ɖ��p�̘b�Ƃ��ĂقƂ�ǃX���[����Ă��邪�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA���̂悤�ɑs��ȓw�͂��ȂĐ���������\�ł͂��邪�A�{���Ɍ��e�͎l���𐧔e�ł����̂��Ƃ��������Ȗ�肪�����ɂ͎c����Ă���B�y�����ǂ��Ă����X������邵���悤�������ǂ��~�������Ƃ����L�ڂ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�����炭�p���`�U���̂悤�ɃQ�������W�J���čŌ�܂Œ�R���Ă����̂�������Ȃ����A�]��̌Պۏ���ח����Ȃ������Ƃ��������n���ł͍������c��A���e�́h�S�l�������B���h�Ƃ������o���ɂ́h�H�h�}�[�N���Q�C�R�͕t���̂ł���B���ꂩ��P�N�����Ȃ������ɏG�g�ɍ~�Q���y���֑S�R���P�ނ��Ă��܂��̂ł��邩��A�܂��|����͊����ł��Ă��Ȃ������Ƃ݂�̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���H�����炭���e�̂��Ƃł��邩��x�z���Q�C�R�N�������Ζk�V��e���̂悤�ɁA����ʔG�߂𒅂����Ď��X�Əl�������͕̂�����Ȃ����̓_�̓��b�L�[�������ƌ����ׂ���������Ȃ��B�������A���ǂ͑����˓c�����̈����ɋꂵ��ňꝄ���N�����d�E���ꂽ���̎�����������̂ł��邩��A�x�z�҂��ڂ܂��邵���ς��A�l���y�n���r�p�ɕm������\�̋��̗��j�͂܂��܂��I���Ȃ��̂ł���B

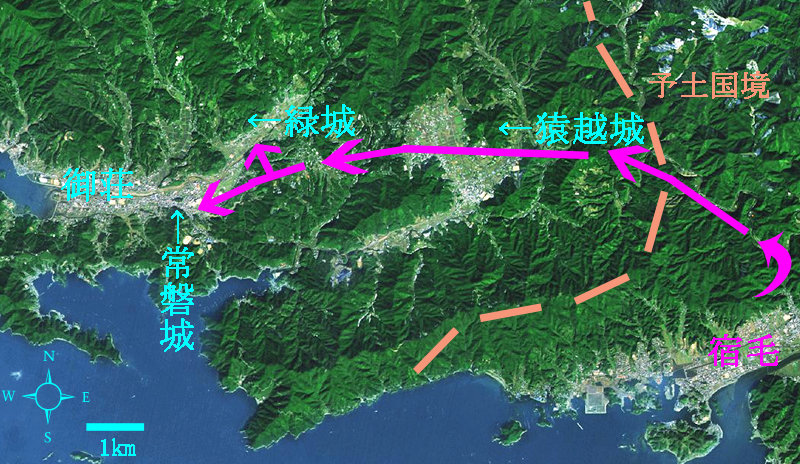

�iYahoo�n�}���g�p�B�y���R�i�R�H�͂����܂ł�����B�g��͉摜���N���b�N�I�j

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��