ブドウ石(高月山)

愛媛県宇和島市背後に聳える“鬼が城”山系の最高峰である高月山、巨大な花崗岩の山体は殊に景勝に優れ、成川渓谷や滑床渓谷を始め幾多の観光名所を提供している。特に滑床渓谷の“雪輪の滝”は有名で、落下300尺の花崗岩の一枚板を滑り落ちる清冽な水の流れは、美しい水波の模様を描き、刻々と変化する様子をいつまで眺めていても飽きることはない。近年は、渓谷近くの場違いのような立派な「森の国ホテル」が人気を博し、四季を通じて全国からリゾートを求める観光客で賑わっている。

この高月山の花崗岩の小さな空隙に、ソーダ沸石や方解石と共生するブドウ石が、今から40年ほど前に、「愛媛石の会」元会長 故加藤道男氏によって発見された。大きさは1〜2cmに及び、透明感溢れる淡緑色の色合いは、まさにマスカットそのものと言った印象があり、四国で最も美しい鉱物の一つとして鉱物愛好家の垂涎の的となっている。小生の所有する標本は小さいながら半球状の単独の結晶体で、表面が微細な方解石で覆われているため、ややくすんだイメージだが、光に透かすと淡緑色の柔らかな透過光が結晶の中から溢れ出て、玲瓏な珠のように神秘的に輝く。表面の方解石を塩酸などで溶かせば、さらに透明な結晶となるのだろうが、そのままの色合いも皮付きのマスカットを彷彿とさせ、なかなかチャーミングでとても気に入っている。

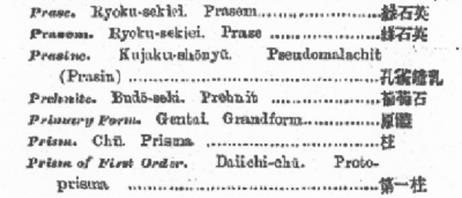

ブドウ石とは良く名付けたもので、英名では Prehnite と言う。これは、ブドウ石を最初に発見したオランダのプレン大佐に由来するそうだが、堀 秀道先生の「楽しい鉱物図鑑」(草思社 1992年)によると、日本では明治時代の鉱物学者によって“葡萄石”と命名されたとあって、「特徴的な淡い緑色は、たしかにマスカット・グリーンに近いし、いわゆる「ぶどう状」の集合体になることが多いので、良い名前だと思う。」と賞賛されている。“明治時代の鉱物学者”とはいったい誰なのか興味を引く所だが、かの小藤文次郎ではないかと小生は推測している。下は、明治23年に出版された「鑛物字彙」である。Prehnite の項に「葡萄石」と明記されている。序文で小藤先生は「・・更ニ鉱物学二巻ヲ梓行セリ。其書中、物名述語、予ノ新鋳ニ係ルモノ過半ニシテ今日ニ在テハ世人之ヲ用ユルガ如シ。・・言語ハ思想ヲ互ニ交通スル貨幣ナレバ広ク同窓ノ意見ヲ叩クハ当然ナレドモ各人ノ抱懐スル所、区々ニシテ、或ハ羅馬字タルベシト云フモノアレバ漢字ヲ好ム人アリ、或ハ通俗ナラザルベカラズト熱心ニ説ク人アリ、到底一致ハ望ムベカラズ。其間ニ介在シ各人ノ考ヲ聞クハ予ノ其労ヲ取ル能ハザル処ニシテ、且大ニ時間ヲ浪費スルノ恐レアリ。故ニ予、単独ニ我学ニ係ル字彙編述ニ着手セリ・・」とあって、少々の異論や論争などはモノともせずに、ほぼ独断で和名命名を邁進していったことが理解される。おそらく、ブドウ石に関しても、“プレン石”とすべし、などの意見もあったかとは思うが、見た目の印象から断然“ブドウ石”を採用したことは容易に想像できる。結局、この辞書がその後の記載鉱物学の土台となったことを思えば、ブドウ石の名付け親は小藤先生と考えて何ら差し障りはないであろう。この美しい名前を与えてくれた小藤先生にただ感謝するのみである。

ちなみに、木内石亭の「雲根志」中にも、「葡萄石」がある。彼が愛した“二十一種珍蔵”の第一番目に挙げられ、「雲根志後編巻之三」には、絵入りで「・・色形、真物に異なる事なく、甚堅して青色透徹て、外皮少白み曇るがごとし。八顆一房となる。・・按ずるに是、青玉髄の一躰ならんか、其形の葡萄に似たるを以て名く。・・」とあって、夢の中で見た葡萄石を、後日、骨董市で実際に発見した逸話を長々と述べているが、明治になって“二十一種珍蔵”を石亭の遺族より譲り受けた和田維四郎は、「日本鉱物誌 第一版」(明治37年)の中で、「青玉を葡萄の如く彫刻せしもの」と人工の装飾物であると断定している。現物を見たことがないので、これ以上のコメントはできないが、果たしてこれが “Prehnite”かどうかは甚だ疑わしいと云わざるを得ない。和田自身は「日本鉱物誌」や「本邦鉱物標本」の中で、鉱物としての「ブドウ石」の記載はしていないので、当時はまだ日本産のブドウ石は確認されていなかったのかもしれない。

ここに、ブドウ石についての歌がある。

まことならば さぞや酸からん ぶどう石 赤く熟れしを いまだ見ざれば

昭和16年に、27才の若さで夭折された石井淳一氏の作である。ブドウ石はどれも緑色ばかりで、赤いのは見たことがないので、食べればさぞや酸っぱいだろう、という率直な歌だが、当時はマスカットも庶民には普及しておらず、一般に食されていたのは赤く熟れる甲州ブドウやヤマブドウが主体であったので、かく詠まれたのであろう。宮久三千年先生は、「北四国の鉱物とその産地」(地質ニュース、地質調査所 1973)で、槇の川のダトー石を挙げて、発見当時は玉随やブドウ石と間違えられたこともあったが、ブドウ石はこの歌のように決して赤くはならないので否定され、その後の分析でホウ素を含むダトー石と見なされ、さらにしばしばブドウ状に集蔟するので、ブドウ状(ピンク)ダトー石 (ボトリオ石 botryolite)と呼ぶのが適当であろうと述べておられる。

石井淳一氏とは余り聞き慣れない名前なので、少し興味を持って調べてみたが、なかなか手がかりもなく諦めていたところ、益富寿之助先生が主宰された戦前の「我等の礦物」と「地殻の科学」の中に記事があるとのことを伝え聞いたので、さっそくその文献を取り寄せてみた。記事のほとんどは彼の死に対する弔辞や追悼文であったが、岡本要八郎先生や桜井欽一先生らが寄稿されていることからも、石井氏が只者ではないことが容易に想像できた。それらを総合しながらその生い立ちを述べると、石井氏は大正4年(頃)に島根県浜田市近郊の山間部に生まれた。家は貧しかったが、学業優秀のため京都の平安中学に進学し、そこで円越常吉先生の薫陶を受ける。円越先生は博物学の担当であったが特に鉱物を得意とし、石井氏が採集してきた様々な石を丁寧に分析し、文献を詳細に調べて必ずその石が何なのか解答を与え、彼にそうした鉱物の研究方法を身を以て教示した。石井氏のその後の人生の進路はここに定まったと言えよう。平安中学卒業後は、同窓の川崎庄次氏とともに益富寿之助先生の元で働きながら研究を続けた。益富先生は当時からすでに新進気鋭の鉱物研究家で、東大や京大の若手鉱物学者ともさかんに交流をしていた。昭和7年から刊行を始めた「我等の礦物」は太平洋戦争で一時廃刊となるも、戦後、「地学研究」と名前を変えて復刊し、「日本鉱物趣味の会(現 日本地学研究会)」の機関誌として今日に及んでいる。石井氏は益富先生の助手として、学校や研究者の鉱物需要(たとえば鉱物の組標本作成など)に応えるとともに、自らも熱心に採集に出かけ、京都近郊の比良山系や田上山のペグマタイト鉱物に関して幾つかの新しい知見を得た。さらにその文才を活かして、「我等の礦物」上で、“石”を主題にしたユニークな随想や詩、短歌などを発表し好評を博している。おそらく、ブドウ石の短歌も、この誌上に書かれたものを宮久先生が長く記憶されていたのだろう。恩師の岡本要八郎先生からお聞きになったのかもしれない。そうした何人にも愛される洒脱な性格と、何事にも几帳面で緻密な仕事ぶりは、周囲より将来を嘱望されていたのだが、そうした無理が祟ってか宿痾の結核を発症し、郷里の島根県に帰って療養に努めるも病状は好転せず、昭和16年9月13日、強い体を持ち得ず看病に心労を強いた父母に詫びつつ、従容として死に就いた。享年27歳であった。病床で岡本先生の求めに応じて作成した福岡県金武村産方解石の30葉の結晶図が最後の遺作となったが、これらは戦後、桜井欽一先生によって、「日本鉱物誌 第三版」(中文館書店 昭和22年)の「方解石」の項に収載されている。下写真は石井淳一氏の在りし日の肖像。痩身ながら意志の強そうな気丈な面持ちが見て取れる。“石”を主題とする短歌も少し並べて記しておいた。「世の中は・・」は戦時下の“銅”使用制限、「石とりは・・」は自らの採集下手に対する負け惜しみを詠んだもの。天地の神様が怒り出しては大変だから、鉱物採集は下手な方が良い、という斬新な視点が面白い。軽妙洒脱な表現ながら、氏の石に対する深い愛情と熱情が偲ばれる。こうした純朴で有能な若者を、結核や戦争で多くを失ってしまった日本は、戦後70年経っても癒えることのない深い傷となって残っているのである。

ひたすらに 世を隠れつつ 山の中 岩の隙き間に 忍ぶ石かな

世の中を 何の Copper (カッパ)と思へども お櫃の輪さえ かけられぬかな

石とりは 下手こそよけれ 天地の 怒りだしては たまるものかな

(石詠八句 「我等の礦物」第8巻より)

以上、ブドウ石に纏わる逸話を心の赴くままに調べて綴ってみた。そうした思いを馳せながら改めてブドウ石を我が手に取れば、マスカットのような神秘的な色合いと透明感が、深夜の蛍光灯の明かりに良く映えて恍惚となるほど美しい。おまけに産地の「高月山」という名前が実にこの鉱物に合っているではないか!・・遠い日、宇和島付近の採集行を終えて、山麓の鄙びた高月温泉に浸りつつ、頂きを静かに照らす明るい月をのんびり眺めた秋の夜を思い出しながら、このブドウ石こそがやっぱり四国一美しい鉱物だ、としみじみ愛しみ確信するのである。

![]()