南海治乱記・・・天正八年五月、土佐国波川玄蕃は元親の妹婿なれども子細の事有て、元親に謀反して密策を回し其の徒党を求む。予州北の川某は波川が婿なれば是に與して請文あり。波川陰謀露見して滅亡の後、其の文書出見す。是によって元親より同年の暮に幡多の兵将に命じて予州北之川に発向せしむ。幡多の兵将四人凡て六千人、久武後内蔵助五千人、元親の扈従與(こしょうぐみ)桑名太郎左衛門組とも三千人、凡て一万三千余人をあげて北の川へ押寄る。北の川も城五つ持て大剛の者にして殊に大身也。甲之森、三瀧、黄幡、猿瀧、宗川とて何れも堅城也。此城々ね手分して指向らる。北の川居城は黄幡と云ふ城なり。是をば扈従頭桑名太郎左衛門受取る也。幡多依岡左京進相加はる。さて七八日有て北之川、頭を剃り降参を乞ふ。即本丸を太郎左衛門に渡す。北の川は二の丸に下る。依岡左京は自然の時、落口を塞んと山下に陣を取る。とかく北の川をば果すべきとの議定也。黄幡の城より相図次第に三ヶ所の城共に打果すべきとの約なりしに何とか仕たりけん、三瀧の城より手初め狼煙を擧げ北の川が同名石見守、是を見付て本丸に上り太郎左衛門に向て三瀧の城にあやしき煙の見て候は疑しく覚へ候とて太郎左衛門を目がくる處を太郎左衛門一刀に石見が真甲を切割る處に、時を移ずして二の丸より投松明にて本丸の者を焼殺さんとす。依岡左京、山下より馳付け太郎左衛門と一所に成つて塀際に著く。外より鉄炮にて打すくむる。北の川、矢留し玉へ、最期の用意して腹切んと云ふ。さて矢留をすれば最期の酒宴して誓願寺の謡をうたうて門を開き、北之川大長刀を以て桑名太郎左衛門、依岡左京に向ひ能き相手也。元親の名代に一太刀恨んと一同に突て出て散々に戦ひ一人も残らず討死す。北之川が最期の動き抜群の仕方也。甲の森へは南岡四郎兵衛、猿が瀧へは二階孫右衛門を在番としてさし越さる。残り二つの城は破却して捨られたり。

或曰く、北の川城五つ持つ。甲の森は家臣永山伯耆守これを持つ。三瀧の城は居城とす。猿が瀧、宗川、黄幡三ヶ所は明け退く。甲之森、三瀧は同時に戦死すと也。北之川は依岡と戦ひ、依岡が弟二人に深手を負せ討死すと也。 (予州北之川陣記;巻之十三)

元親記・・・・・この北の川は右の波川の聟なり。これも波川謀反の時、勿論ながら云合歴然の子細あり。波川方より北の川へ、右懇望の状えお遣はす。この状如何して落すたりたる哉らん。波川の陣の時、去る者拾取りて元親卿へ上る。されば紛れ無き所とて、その暮に幡多表の人数、その外久武内蔵助の一手、元親の小姓分桑名太郎左衛門頭にて北の川に押寄せる。北之川の城数、甲の森・三滝・大番・猿ヶ滝とてよき城四つ持ちたり。この城々へ手を分け、一度に取詰める。北の川の居城は大番と云ふ城なり。これをば小姓頭桑名太郎左衛門に、幡多の依岡左京佐加はる。

扨て七、八日ありて、登川(北の川)首を刺し降参を請ふ。則ち本丸を太郎左衛門請取り、登川は二の丸へ下る。依岡左京は自然落口の為とて山下に陣を取りて居る。兎角登川をば果さるる筈なり。太郎左衛門請取り、大番の城より手初して、残る城をば大番よりの合図次第に相果すべきとの戦義なり。爾処に三滝の城より手初して早朝に狼烟をを上る。登川同名石見守これを見付け、本丸へ馳上り、太郎左衛門に向ひて、あれ御覧候へ。三滝の城危敷(はげしく)火の手見えて候。如何様御抜手やあらん、と申し、太郎左衛門を目懸け候所を、太郎左衛門、石見が真向を一刀に切割りたり。斯りける処を、時刻を移さず二の丸より投松明にて本丸の者を焼出す。即ち依岡左京山下より馳続き、太郎左衛門と一所になりて堺際へ付き、外より鉄砲を以て討たしむ。爾処登川、暫時矢を留め給へ、腹を切らんと云ふ。さて矢を留むる処に、最後の酒盛して誓願時の一節うたひ、門を開きて登川長刀を打振りて出で、桑名太郎左衛門・依岡左京に言葉をかけ、元親の御名代の両人を一太刀恨み申さんと、一同に突いて出で、散々に働き、一人も残らず打果てたり。誠に登川最期の働、比類無き仕形なり。その後登川へは定番を遣はさるなり。甲の森の城は、南岡四郎兵衛尉、猿ヶ滝へは二階孫右衛門、今二つの城は毀ち捨てたり。 (予州北の川陣之事)

長元物語・・・・一、喜多郡の内、北ノ川と云ふ侍、知行大身、城五ツ持て、先年土佐へ一味致し、元親公姪聟に成らる所、又謀叛の由聞へあるに付て、久武後の内蔵佐大将にて人数五千、又桑名太郎左衛門大将にて人数三千、幡多郡大将四人の人数六千、都合一万四千打越し、北ノ川居城三滝の城へ日中に責懸る。元親公、今度は敵一人も残さず討果す様にとの仰せ故、大勢、無二無三に乗入る。本丸は乗取りけれども、二の丸強くして土佐の物頭、その外能き侍分、数人討死なり。北ノ川殿自身の働残る所なく、本丸の庭にて土佐の物頭依岡左京、北ノ川殿と鑓にて突相ける。北ノ川殿、如何に依岡、能き相手なり。尋常に、と詞を掛玉ふ。依岡、仰の如く、と互に突相けるが、終に依岡、北ノ川殿を討取る。この時味方に、くっきやうの侍数人討死あり。北ノ川殿家老も数人討死の事。

一、土佐の幡多郡に、歳同年の侍二人あり。この親は討死にて、子共幼少といへども、高知行の跡なれば、役儀の人数召連れ、歳十三より陣に立つ。十六歳の正月に、北ノ川三滝の城乗入れの時に、一人は本丸の一番のりなり。されども諸人に追立てられ、返して乗るも一番乗。見る人聞く人この沙汰のみ。この光富と云ふ人は、物頭大将の嫡子、後は光富権之助とて、土佐にての指折に入る大将なり。同年の今一人は、国人の嫡子なり。北ノ川殿居られたる二の丸へ乗入の時、諸人敵に追立られ、散々になる。その時、鑓二本にて味方の一人、既に突殺さるるを見て、この者の家来返し来て、この主人を扶けのせふせぐ所を、敵の鑓二本にて、切岸へこの被官を突きつむる。その時にこの主人十六歳。則ち廿間計返し来て、この家来を助けたり。この被官、鑓疵廿七ヶ所負ひけれども、その時は死せざりけり。主従の有様敵味方誉むるなり。

評に曰く、国人の嫡子とあるは立石助兵衛なり。自身の働故、名は顕はさず。

一、甲ノ森は北ノ川殿家老、永山伯耆守在城。三滝の城と同時に、土佐衆人数を分ち責取る。味方にも手負死人数々あり。扨て猿カ滝・宗川・黄幡三つの城は明け退く事。

一、北ノ川殿跡へは、長宗我部四郎兵衛、組与力何れも此所にて知行たまはり入部す。猿ヶ滝・宗川・黄幡、この在々の代官等、長宗我部四郎兵衛より申付けらるる事。

三滝城のある城川地区はまったくの山の中ではあるが、土佐から大洲に抜ける最短ルートに当たる交通の要衝であり、獣革や鷹羽、蔓や葛など武具、甲冑の材料を豊富に提供できる産業地域でもあった。ここを支配する北之川氏は元々「紀」姓で西園寺十五将の一人に数えられる。西園寺氏の下向に伴って定着したとみるのが最も妥当だろうが、西園寺氏以前の橘氏と同様、藤原純友討伐に功労のあった紀淑人(⇒❡)の一族が恩賞として与えられそのまま土着したものかもしれない。付近の小領主が頑強に長宗我部氏に対抗したのとは対照的に、北之川親安は元親重臣の波川玄蕃の娘を娶って早々と土佐に臣従したのである。ところがそこに天正8年の波川の謀叛である(⇒❡)。おまけに一條内政と北之川親安の加担連判状が出てきてしまったのでは、裏切りを絶対に赦さない元親の性格からすれば、この時点で二人の運命はもはや定まったと言える。「元親記」では天正8年の暮れに親安は討たれたことになっているが、背後の大洲はいまだ河野氏の支配にあることを考えると河野氏を追い出し南予の侵攻もほぼ確定的となった天正11年とするのが至当ではないだろうか?親安は、自分は潔白であるという起請文を何度も元親に差し出したらしいが、「謀反加担は明白なのに起請文を寄越したからには起請の罰が与えられる。(併せて北の川が起請の罪とぞ見えし;原典は「土佐物語」)」(⇒❡)と強引に理由が付加されて否応なく討伐された訳で、利用価値のなくなった親安は邪魔者以外の何物でもなく冷酷な元親の恰好の餌食となったのであった。

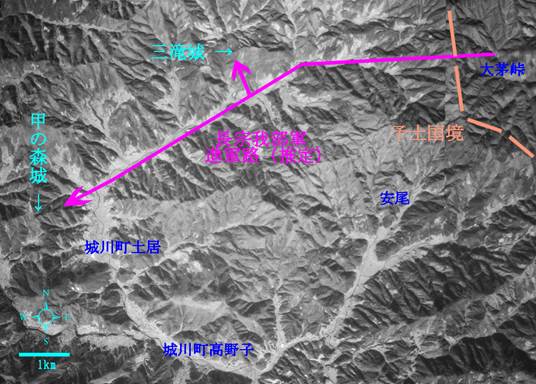

しかし、城川に攻め込むのに狭隘な谷筋を少兵で進むだけでは神出鬼没な伏兵に苛まれて美間と同じ失敗を繰り返すだけである。おそらく波川謀叛から天正11年までの3年間はそうした局地戦が繰り返されたのではないだろうか?前年の天正10年に阿波が平定されたこともあって、ようやく本格的な攻撃が三滝城を中心に開始された。土佐軍の総数は1万3千、多少の誇張はあるだろうが精鋭主力のよる総力戦で一気に討滅することを目論んだのである。対する北之川軍は三滝城や甲の森城に楯籠もる籠城戦を選んだ。籠城というものは援軍あってこその籠城であるべきで孤立無援の状態で大軍に囲まれたのでは、三木城や鳥取城と同様、ジリ貧な状況に追込まれてしまうだけである。おそらく親安も長宗我部軍が全軍かと紛うような大軍で押し寄せるとは思ってなかったのかもしれないし、さらに枝城を同時に攻撃されてお互いの連携や移動も封じ込まれてしまったのであった。絶望的な状況で、一族の北之川石見守は敵の大将の桑名太郎左衛門めがけて単身挑みかかったがあえなく真向割りに仆され、親安も切腹すると見せかけて敵が油断したところに吶喊突撃を敢行し依岡左京と取っ組み合いを演じて華々しく玉砕した。この戦いを契機として元親は、伊予を手中にするための強固な道筋を確保できたし、頑強な南予の抵抗を弱体化させる大きな楔を打ち込むことに成功したのである。

北之川氏は元親との結びつきが強かっただけに、それが仇となって完全に亡ぼされてしまったが、近隣の魚成氏は降参して辛うじて生き残ることができた。江戸時代、宇和島領となってからも大庄屋として城川を統治したことが知られている。「長元物語」では美間高森城の殿で活躍した土佐の立石助兵衛(⇒❡)の活躍が改めて詳細に描かれている。若輩ではあるが満身創痍となっても敵に立ち向かう””剛の者”として「長元物語」作者自身の誉れある経歴だったのだろう。

(航空写真は国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)