南海治乱記・・・(❡より)・・明日家中の者どもの仕回を為せ明後日に西長尾に引取るに定めける。近年土佐乱ありと云へども同国の事なれば又頼む所あり。今度は海外の敵なれば頼むべき所なし。伊賀守殿の供せしも今日が限り先祖累代の届けするは此一挙ぞと云合て頭だちたる者は皆行くほどに、百人つるる者は十人廿人つれて出けれども八百餘人参集ける。五月廿日には折節五月雨ふり出て瀧宮の川水かさ増り速川なれば渡り絶ゆ。植松左衛門尉十九歳なれ共、十六歳より十河の陣を勤め鉄砲の功を成て褒美の状を賜ひ、昨年引田、入野合戦に高名して元親の感状を得たり。今日、瀧宮川を馬にて渡り立帰て徒渉し綱の用意して川に張切り是を取せて伊賀守が供廻を渡し一人も怪我なく西長尾城の到著す。此の西長尾城と云は古より名を得たる名城なれども其地には非ずして元親新城を搆へ、兵衆三千人込る積の城也。今集る兵衆一万人に及ぬれば城狭ふして込るべきやうなし。新城なれば山下の屋もなし、野に居て雨を凌ぐもあり、村邑に入て居るもあり、漸く夜を明しにき。明る日、国吉甚左衛門に会して議すれども此の大軍を養べき粮なし。先づ白地へ飛檄をなして元親の命を受んとする處に元親より飛札来て、西長尾城へ粮運送ならず、伊豫讃岐の旗下の面々は先づ我々の在所へ帰て後日の成行を待玉ふべし、と諄々たる厚志なり。これに由て妻鳥采女は河江に帰り香西伊賀守は香西に帰る。然れども京方の聞への為に城へは入ずして山下の宅に居す。

漸くして元親去る十九日に上方へ降参あり、阿波讃岐伊豫三ヶ国を指上げられたると聞ければ、香川信景雨霧山の城を去て土州へ引取り長曽我部右兵衛尉が植田城、国吉甚左衛門尉が西長尾の城も明捨て土州へ引取る。北條郡西の庄の城主、山内源五、鷲山の城主、入交蔵人も城を捨て土州へ還る。昨日は力を竭して人城を奪ひ今日は塵芥に比して城を捨て去る、誠に一睡の夢の如し。 (土州の兵将、讃州を退去の記;巻之十四)

西讃府志・・・・●寒川氏:・・(元憐)天正十年十月阿波ノ中富川ニテ長曽我部氏ト戦ヒ討死ス。元憐子ナシ、弟光永(一に長と作す)三河守ト称ス。其後ヲ襲ヒ昼寝ノ城ニ居タリシニ仙石氏ノ時ニ至リ陪臣タルヲ慙(はじ)テ薙髪シ浄慶ト号ク。・・

●安富氏・・十一年長曽我部元親引田ヨリ軍ヲ移シ雨瀧ヲ攻ム。盛方破レ走リテ小豆島ニ逃レ又播磨ニ渡リ黒田氏ニヨレリ。因テ其子ヲ質トシ豊臣公ニ属ス。自ラ名ヲ肥前守ト改ム。豊臣公ノ諱ヲ避ケテナリ。十四年仙石氏ニ従ヒ豊後ノ利光川ニテ討死ス。子権左衛門ト称ス。黒田氏ニ従フ。黒田氏豊後国中津ニ封セラレシ時三百石給フ。サルニ其母篠原氏陪臣タルヲ恥テ強テ仕ヲ辞セシメ四方ニ流遇セシニ大坂ニ召出サレ元和ノ夏陣ニ戦ヒ死ス。

●由佐氏・・元親豊臣公ニ降ルニ及ンデ仙石氏ニ仕フ。長子三郎五郎秀景豊後ノ役ニ戦死ス。秀景子久右衛門生駒氏ニ仕フト云。

●羽床氏・・其後元親ノ軍ニ従ヒ、十河ノ城ヲ攻ル時、病ニカカリテ没ス。子弥三郎資吉、仙石氏ニ従ヒ利光川ニテ戦死ス。其属今瀧彌右衛門、福家七郎左衛門、等ハ名家ノ末ナレバトテ、生駒家ヘ召出サレシトゾ。

●香川氏(民部少輔)・・松ケ浦ヨリ舟ニ乗リ其後、ハイカガアリケン、中国ニテ死セリトモ、又義昭将軍、吉川元春ニ書ヲ賜ハリ、民部少輔降参ノコトヲ頼ミケルニ、再ビ毛利氏ノ力ニヨリ、國ニ帰リ仙石氏ニ従ヒ、利光川ニテ戦ヒ死ストモ云。生駒氏ノ時ニ至リ、宮武源三兵衛、城地ヲ請トリ、田畝ヲ開キテ、今ニ至ルマデ、其裔族ココニ住メリトナム。

●奈良氏・・四国平均ノ後、宇多津ニ帰リ、津郷村ニ逃レ住テ世ヲ終フト云。

●香川氏・・十三年仙石氏、此國ニ封セラレシ時、遁レテ土佐ニ往、元親ニ寄食セリ。五郎次郎ハ続テ病死セリ。信景終ル處ヲシラズ。

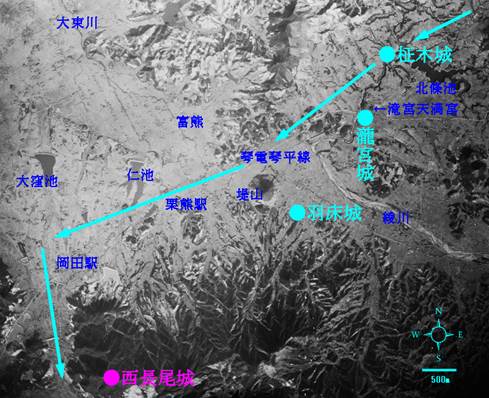

”内間崩れ”の後、香西家中は800人ほどが集まり悲壮な決意の下、本拠地の香西を離れて西長尾城に向かった。折しも旧月5月20日頃は今の7月中旬で梅雨の末期にも当たり滝宮付近の綾川は水位が増し、おまけにこの辺りは奇巌や急崖の続く峡谷地形で徒渉は困難と思われたが、剛勇を以て知られた植松帯刀資久嫡子の左衛門資安(⇒❡)が馬で渡って縄を通したので一人の事故者もなく長尾に到着することができた。さて、苦労して長尾に到着したもののひしめく一万の軍勢を受け入れる能勢や食糧もなく、野宿する者や村に押し入って民屋を占拠する者が続出したため守将の国吉親綱も困惑して白地の元親の元へ急使を派遣したが、元親からはすぐには物資を送れないので、それぞれ持城に帰って指示を待てというつれない返事であった。方向性の見えない作戦に翻弄され些か辟易しつつも再び同じ道を香西に帰るしか術はなく諸将の意気もさぞ消沈したことであろう。しかし、南海治乱記の期日が正しいとすると西長尾に到着したのは早くても(旧暦)5月20日、長宗我部元親が秀吉に降参したのは同月19日であるから、すでにその情報は元親の返事とともに届いた可能性はある。それ故に香西に帰還しても”敗軍の将”として後日の沙汰を待つべく城には入らず山下の居宅に逼塞したのかもしれない。「京方の聞への為に・・」の一文がそれを暗示しているようでもある。

かくして正式に元親降参の報が届くと、国吉親綱を始め、天霧城の香川信景・親和父子、植田城の戸波親武、西庄城の山内源五、鷲ノ山城の入交蔵人など土佐の諸将はあたかも潮の引く如く粛々と讃岐から去って行った。天正4年、藤目城の斎藤下総守師郷が元親に臣従してからわずかに9年、「昨日は力を竭して人城を奪ひ今日は塵芥に比して城を捨て去る」元親の四国制覇の夢はまさに一睡の夢の如くここに敢えなく潰え去ったのであった。一方、「長宗我部元親と四国」(津野倫明著;吉川弘文館 2014年)には、「長宗我部地検帳(⇒❡)」に記されるその後の讃岐の氏族の消息が書かれており大変興味深い。香川信景・親和父子は長岡郡江村郷東小野村に屋敷が与えられ、親和はさらに幡多郡山田郷に土地が与えられていたようである。また、羽床氏についても羽床資載が十河城攻略の最中に病死し、次男の資吉も豊後戸次川の戦いに戦死し嫡流は廃絶したことになっており(⇒❡)、香西合戦以降の同氏族の消息を伝えるものは皆無に等しいが、吾川郡仲村郷の地検帳には「羽床上様御粧田」とあり奥方などが土佐に逃れて化粧料を給されていたと考えられている。元親は裏切りについては大変厳しく処断したが、土佐一国に押し込められて自国の一両具足だけでも恩賞を与えるのに四苦八苦しつつも、最後まで自分に味方した他国の氏族については義理堅くこれを保護したのである。

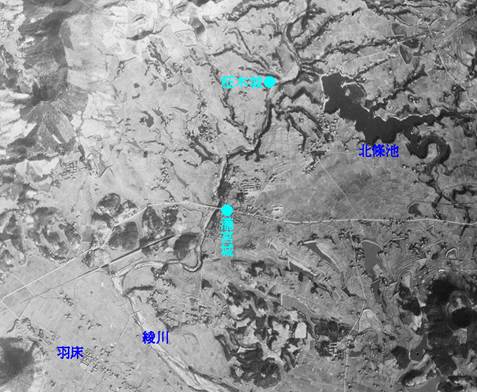

下写真(左)は、香西衆の進行推定路。仲違いした羽床氏の領地を避けおそらく柾木城と瀧宮城の中間付近の綾川を徒渉したと思われる。右図はその附近の拡大写真。府中ダム湖はまだなく、滝宮以北の綾川は複雑な丘陵地帯を縫って蛇行し至る所に深い淵を形成している。太古には羽床から大束川方面に流れていたが、古代の氏族(おそらく羽床氏の祖先)によって堤山付近の堰堤工事が行われ滝宮方面に流路を変更したという説がある(「讃岐疑史」;香川清美著 美巧社 1973年など)。また滝宮はその景勝を愛でて崇徳院がたびたび行幸されたとされ、百人一首の「瀬をはやみ・・」の歌はここで詠まれたとも伝えられている。

(航空写真は国土地理院(昭和23年)を使用。拡大は画像をクリック!)