南海治乱記・・・天正十三年(乙酉)五月中旬、讃岐の兵将国吉三郎兵衛、中内源兵衛、鷲山城主の入間尻(入交)右衛門、預州河江城主の妻鳥采女等の兵将、阿波国脇の城より大山越をして讃州に来り東讃岐の守兵馳加て三千餘人、香西の藤尾城に来集し此城を持守て阿波の一左右を待んとす。然れども大軍集来て十日を持べき粮餉なし。香西伊賀守が家臣、香西加藤兵衛、植松彦太夫、植松左衛門(父帯刀は病死す)、飯田右衛門督、佐藤志摩介、同掃部助、久利又四郎、遠藤喜太郎、築城清左衛門、宮脇兵庫、其外郷司村主共馳集て詮議す。此城五年以来の取立なれば軍旅の隙無して未だ溝壘も整はざる故に此の大軍の留り玉ふべき用意なし。兵衆をかけて築立玉べきやと申と云へども曾て事決定せず。入交孫衛門(後に蔵人と号す)が曰、千章万句も粮有て後の事也。此城、地を抱留むべき謀有とても粮なき時は二日も持つべからず。西長尾の城は元親常に三年籠城の用意をなし玉ふ。是まで引取り相持つべしと云ふ。各々尤也とて既に議定す。伊賀守、家人に命じて曰、我が城を捨て我が家を捨て軍に従ふ事は上代にも聞ず。建武より今に至て終になし、我家祖の始めより以来是が始めなるべし、各妻子に能き者を附け其の方角の山宅に入るべし。我れ常に安原山の者どもを撫て育しみしは此時の為也。山中に険要の城あり。大分は是れに籠るべし。坂田の室山も国中なれども要城也。我が城下の者どもは垂水、及生、木澤、青海の奥に入るべし。軍役百人連る者は二十人を以て軍に従ふべしと定めらる。

然して中飯田備中守は伊賀守に告て曰、我が居城は平地にて用心悪しければ子女は室山の城に籠るべし、明日来て西長尾に供奉すべしとて唯一騎手回り二十人にて帰る。国吉三郎左衛門、藤尾の城より是を見て曰く、此持口を外れて落行く者あり、討留めよとて五十人計りにて追かけ、内間が屋敷の邊にて追附て、落人遁さぬぞと云ふ。否々落人にてはなし、伊賀守が供せんとて其用に附て家に帰る也と云ふ。夫をも聞ずして打てかかる。飯田これは不運なり、遁れぬ所ぞ、伐死せよとて馬より下り立、鑓を取り八人突きふせて討れざるはなし。家人ども一人して二人三人伐らざるはなし。伐る者も伐らるる者も一歩も退ずして伐死す。五十人の者ども残り少に成て疵を被り三尺手巾にて肩を首に結付などして帰る者ばかり也。城中にて四方より人の見物するを耻てや有りけん、一人も退く足も踏ずして戦死せり。伊賀守より此事を告げ咎て既に大事に及ばんとす。入交孫左衛門、伊予の妻鳥采女正が扱ひにて双方の意趣なく事済て、明日家中の者ども仕回を為せ、明後廿日に西長尾に引取ると定めける。・・・(⇒❡に続く) (土州兵将、讃州を退去の記;巻之十四)

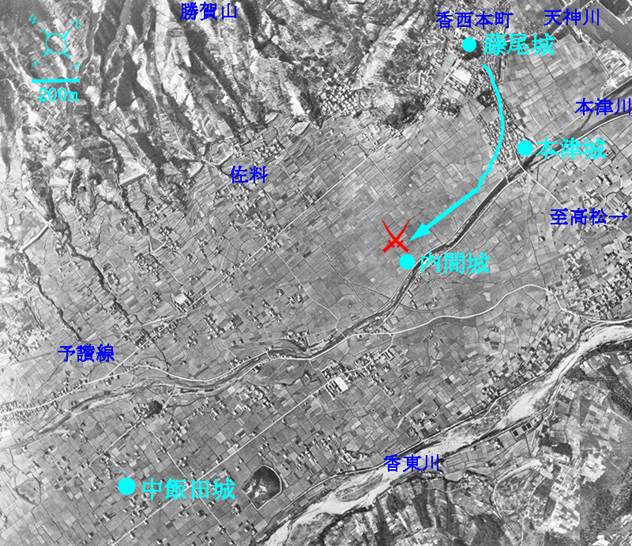

香西史・・・・・内間城跡ハ香西町本津ノ南ニ当ル。香西金吾ノ居跡ニシテ、東面ハ弦打山鳥打越ヲスレバ、鷺田ノ里ニ至ル。西ハ勝賀ノ峯ニ臨ミ、阿野、香川ノ領主香西氏累世ノ要城ニシテ、文安、宝徳中香西元資ノ築城セルモノナリ。元資子二人アリ、長子ヲ元直、次子ヲ元綱ト称ス。而シテ元綱ハ佳清ノ祖トナリ、元成ハ香西金吾光順ノ祖トナル。天正年中豊公ノ四国征伐ト共ニ香西氏滅ビ同時ニ此城モ廃墟トナリ、現在ハ田畝トナリテ名ノミ存スルニ至レリ。 (内間城の項)

天正13年4月の高松城落城の後、香西の藤尾城には土佐方の援軍として国吉三郎兵衛(西長尾城主、国吉親綱(⇒❡)の子)、中内源兵衛(財田城を攻略した中内藤左衛門(⇒❡)の子)、入交右衛門(鷲ノ山城主(⇒❡)、蔵人と号する)、妻鳥采女正(河江(川之江)城主、鉄砲の名手(⇒❡)?)など、讃岐や伊予の城代格の武将が続々と集結した。迎える香西家臣には、香西加藤兵衛(成就院事件(⇒❡)で殺害された植松備後守資正の嫡子、佳正と号す)、植松彦太夫(資正の末子、往由と号す)、植松左衛門(資正次男の資久(通称は帯刀)の子、資安と号す)、飯田右衛門督(飯田村の中飯田城主)、佐藤志摩介(太田村伏石の佐藤城主、父の孫七郎は香西合戦で戦死(⇒❡))、久利又四郎(円座村の北岡城主。父?の三郎四郎は香西合戦で戦死)、遠藤喜太郎(円座村に居宅あり。直光と号す)、築城清左衛門(下飯田城主、城趾に城尾神社あり)、宮脇兵庫(熊野別当湛増の後裔と伝う。太田村の松縄城主。香西合戦では兄の弾正と奮戦す)らが詰めていたが、香西合戦から3年が経っているとはいえ、家臣の中には身内の仇と同居することに不快感を隠せない者たちも多かっただろうし、土佐方の入交蔵人などは香西家臣の新名内膳正を殺して鷲ノ山城主に収まっているような人物なので、双方が、秀吉軍に向かう以上に相当の緊張状態に置かれていたと推し量ることができる。そのような中で起こった“内間崩れ”と呼ばれる事件は、ある意味、起こるべくして起こった不幸な帰結とも言えよう。

集結したものの藤尾城には食糧も少なくおまけに敵が反対方向に転進したために、西長尾城まで後退して籠城するべきであると衆議一決し、香西家も一族を挙げてそれに従うことになった。長尾まで従う士卒を選別するとともに女子供は安原や木澤、青海など山間部の領地に避難させることし、藤尾城近くの中飯田城の飯田備中守(おそらく飯田右衛門督の父)は香西佳清の許可を得て、一旦居城に帰って準備をし翌日帰参することを約して城を出た。ところがこれに気づいた土佐方の国吉三郎兵衛が落人と勘違いして追手をかけ、ちょうど内間城のあたりで追いついて問答無用に伐りかかったのであった。この場面の南海治乱記の記述は非常に迫力があり、おそらく生き残りの古老などから聞き取ったものであろう、セリフのひとつひとつまで筆致の冴えを感じさせるものである。こうした小事件は歴史の彼方に忘れ去られるものが多いが、治乱記によって緊張状態にある不幸な事態を今に偲び弔うことができるのは誠に幸いである。藤尾城より内間まではわずか1km余り、遠目の効く当時の人々には斬り合いの模様も鮮やかに見えたことであろう、それだけにお互いに卑怯な振る舞いもできず遮二無二戦い多くの犠牲者を出したのであった。包帯をし介抱されながら城に戻る姿は見るも無惨で哀れを誘うものであったが、土佐兵の手前、何も言えず俯いたまま無言で同輩らの目前を通り過ぎていったに違いない。この状況にさすがの香西佳清も激怒して三郎兵衛に抗議、まさに大事にいたらんとしたが、入交や妻鳥の仲介で何とか事なきを得たという。まもなく土佐兵も本国へ引き揚げたため諸々の交渉もうやむやになり、結局は飯田衆の“斬られ損”で無念の涙を呑んだものと思われる。国吉三郎兵衛の“早とちり”が招いた悲劇ではあるが、当時の城中の張り詰めた緊張感やお互いの意思疎通の無さを示す逸話として非常に興味深い。

さて、このように書くと国吉三郎兵衛(南海治乱記では三郎左衛門)一人が悪者になっているが、「森権平と引田合戦」(坂口友太郎著;「郷土白鳥」第34号 白鳥町文化財保護協会刊)によると、子孫の記した「国吉三郎兵衛親宣公略伝」には、三郎兵衛は前年の天正12年7月17日に引田合戦(⇒❡)で戦死したとあり、彼の夫人は戦後その地を訪れて草庵を結び、一生念仏を誦して供養を続けたともいう。それが事実とすると“早とちり”の真犯人は別にいて、三郎兵衛もとんだ不名誉な濡れ衣を蒙ったものである。三郎兵衛と三郎左衛門は別人である可能性もあるし、国吉親綱の一族の他の誰かが誤って伝えられたのかもしれない。今は確かめる術もないが、おそらく三郎兵衛はすでに戦死しておりその勇名ゆえにそのままこの事件の口碑となったもので、泉下の彼もさぞ苦笑していることであろう。

(航空写真は国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)