南海治乱記・・・讃岐国は仙石権兵衛尉秀久に賜ふ。此国は土佐元親、競望をなし数年戦の衢(ちまた)と成て国中馬蹄にかかり芒所となり民庶困窮して年貢を闕如す。其の張本人を穿鑿して十三人を宇足津聖通寺山の麓に於て釜を居て煎殺す。是を見懲にすれども凡民懐(かつ)かずして山間幽谷に迯走る。国中に変あらんと恐れて刑を行ふ事厳重也。香東郡安原山は、先主香西伊賀守が巣穴也。領中の子女を入置たる匿家なれば山人等是を罪せられんかと怖て山中を出でず。近隣の民に命じ誘て山中を引出し容隠の罪として山主安原甚太郎其他の頭人十二人、宇多津聖通寺山の下に磔に懸る。其下の凡民百余人を獄門に梟す。其の暴行を見て凡下の輩、猶四方に迯去る。翌十四年は稲毛も少し立たんとする處に又九州の兵役起て伊豫讃岐土佐三ヶ国の兵卒先勢として豊前豊後に渉る。仙石秀久、其の生付き勇猛にして大敵を怖ざる大剛の大将なれば秀吉公使令とす。(伊豫讃岐阿波の領主所知入の記;巻之十五)

讃岐国大日記・・香東郡安原村ノ百姓、一揆ヲ起ス。秀久ノ命ニ背クニ依テ、百餘人ノ首ヲ刎ル。(香川叢書;第二)

全讃史・・・・・豊公の大軍四国を制し、元親の兵皆土佐に退きたり。是を以て仙石氏始めて封に就き、越前守に任じられ、宇多津城を以て治と為したり。然 れども大乱の後を承け、飢饉荐りに至り、民多く流亡し、征役に供せず、租税入らず。是に於て其の首なる者十三名を執らへ之を宇多津の浦に烹る。是を以て国民大に騒ぎぬ。此の擧や、香東郡安原の民多く叛す。中に長谷甚太郎と云ふ者有り。其の魁を為したりと云ふ。乃ち令を出して曰く、若し将を匿す者は則ち死あり。其の士たる者は出仕せんと。是に於て名士多く姓名を変じ山林に隠れ、或は他邦に之く者幾千人ぞ。・・・ (巻之二:人物誌上)

改撰仙石家譜・・秀吉公四国平均に属すること、諸将の力とはいひながら、秀久が攻最も他に殊なりと有て、七月(日並に所賜処知らず)秀久に讃岐国を賜ひ、高松城に封ぜらる。(知行高の事、中興家伝には十八万石と記し、増田本家譜・森家家譜及陰徳太平記・天正記等には、讃州一国の内、二万石を十河存保に賜かり、残る一円を秀久に賜ふと載て、其石数を載せず、秀久撿地帳目録といふものには、讃岐国高松十二万六千二百石とありて、此内二万石を十河に賜ふとすれば、秀久の領せしは十万石余なり、されど今に於て口碑に伝ふる所も十八万石といふなれば、何程と定め難し、因て石高を本文に載せず、後証拠を得て記すべし)ここにおいてまづ森九郎左衛門村吉が勲功を賞して、仙石の称号を授与して、仙石筑後と名乗らせ、一万石の采地を遣はして家老とす(森家譜)。秀久、高松城に入り(入封の月日詳に知れず)、令を下して曰、当国は羽柴秀吉公より我に賜る所なり、国中に在る諸将各速に退去すべし、若し我に従はんと欲する輩あれば申出べし、其器に応じ扶助を与へて召仕ふべし。又公儀に訴訟の旨あらば其旨を執達すべし。また立去らんとするものは路をひらいて通すべしと命ぜしに、さすが今迄当家に敵せしもの共なれば、後難をや怖れけん、おのがさまざま便りにまかせ、所縁に付て離散するもの多かりけり。

扨亦当国の人民、近年来元親が為めにかけ悩まされ、しばしば兵革のちまたとなり、馬蹄に田畑を踏荒され、其上賦斂をせられしを申立、貢調を闕如する者尠からざれば、仙石村吉・仙石久武等と議して、郡邑に代官を置き、撿使を副て穿鏧せしむるといへども、猶未進者多ければ、所詮慈愛のみを以て教諭せんとすれどもはか行されば、此上は武威を以て邪民を正すべしとて、其張本安原甚太郎という者、香東郡安原山に匿れ住めり、此處は先主香西伊賀守が領内にて、子女どもを入れおきし所にて、今に尚隠れ家として籠りあれば、兵卒を遣はして、甚太郎を始め首魁十三人、其餘の党類百余人を召捕へ、吟味のうへ、十三人を宇足津の聖通寺山の麓に於て磔刑にし、徒党の者どもを、罪の軽重に依て死刑以下を加る事差あり。爰に於て国中、各命に背く者なく国役を勤む。

四国征討後、仙石秀久に讃岐が与えられたのは、かずかずの失敗をしたとは言え、淡路から始まった讃岐侵攻に中心的な役割をした恩賞ということだろう。作戦の稚拙さや他の武将との協調性はともかく、若い頃から秀吉の馬廻り衆として活躍し彼の豪放磊落な性格を深く愛でたことも大いに点数となっているに違いない。当初は讃岐東端の引田城に入城したが余りにも地理的に偏っているので、ほどなく奈良氏の拠点であった鵜足郡の聖通寺城に拠点を移したのである。しかし、「南海治乱記」によると彼の施策は厳格を極め年貢を納めない者や、香西家の残党?を匿った安原の有力者たちを容赦なく聖通寺城下で極刑に処したのであった。時系列的には少し矛盾するかもしれないが、長宗我部元親に蹂躙され荒れ果てた国土から年貢を納めさせることは至難の業だし、翌年には早くも九州征討の号令が四国の全大名に発令されその準備にも金がかかる訳だから、秀久が財政上、かなり焦っていたことには同情の余地がないこともない。慈悲の心だけでは、抜け目ない民衆にとってそれに甘えて物を出さないばかりか一揆を起こしてみることも新しい支配者を試す一つの手段だからである。そのあたりの状況は「改撰仙石家譜」にも、まず民衆の意向を聞いて去るも靡くも随意のままとするも、「所詮慈愛のみを以て教諭せんとすれどもはか行されば、此上は武威を以て邪民を正すべし」とて命令に従わない者を厳罰に処したところ、全ての法令が恙なく行われるようになったと誇らしく記されている。確かにそうだったのかもしれないが、前半の文章は、「南海治乱記」の伊予の項(⇒❡)と同じだし、後半も治乱記と異なるところはないので、秀久の施政を正当化するために治乱記を参考に組み立てた可能性は否定できない。わずか一年余りの治世だけにこれ以上の資料もなく、この時代の彼の評価はなかなか難しいのである。

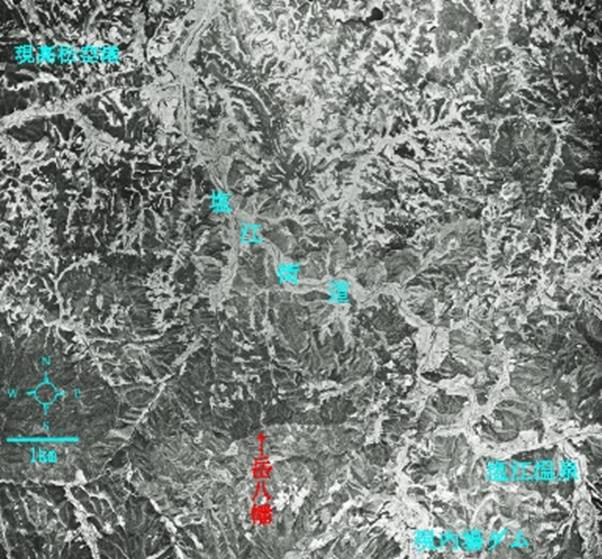

一方、安原に香西一族を匿った安原(長谷)甚太郎とはどのような人物だったのだろうか?安原とは現在の高松空港附近から塩江温泉以南に至るまでの広大な山間地域で、香西元載が児島を攻めた旗下にも「安原の國弘、岩部」(⇒❡)や、同じく香西駿河入道宗信の兒島出陣の着到表にも「外様 安原岩部八騎・・脇備 安原」(玉藻集;香川叢書第三所収)とあり、外様とはいえ安原の岩部氏や川田氏は香西家の重要な家臣で、山深いだけに香西佳清が野に下った後も子女を匿っておくには最適の地であった訳だ。おそらく巨魁の安原甚太郎もこうした氏族の一人であったのだろう。この件では、頭人13人、凡民100人余りが命を奪われたのだから、相当抵抗したか元親与力の残党と見なされて秀久の逆鱗に触れたのだろう。「香西平賀八幡宮記」や「平賀八幡宮鎮座略記」(「香西雑記」;香川叢書第三所収)には、崇敬する安原平賀山に鎮座する八幡宮(岳八幡宮)の御神体が失われるのを怖れて民衆が神像を奉戴して逃れ、香西に到り仮宮を建ててお祀りした。後に生駒氏の時代になって再び安原平賀山に八幡宮を建立したと伝えられている。ここにも香西と安原の強い絆が感じられる。

今も安原甚太郎の墓を求め調査を続けている研究者もおられるようだが、400年以上前の罪人の墓を探し当てることは容易なことではない。参考にはならないかもしれないが、宇多津の古刹、聖通寺境内には「仙石権兵衛の墓」と伝えられる石仏が残されている。べつに秀久がこの地で亡くなった訳ではなく、没年も慶長19年と生駒氏の時代になってからで民衆が多数惨殺された地に好き好んで彼の供養塔を建立するのも地元の心情として考えにくい。なぜか石仏が2基あるのも不自然で、あるいは、犠牲となった民衆の霊を慰める供養塔を、罪人を拝むことを憚って仙石秀久の名を借りて永く伝承されてきたものかもしれない。

(地形が複雑な安原附近。航空写真は国土地理院(昭和23年)を使用。拡大は画像をクリック!)