棹銅(別子銅山)

今から1年ほども前、1本の棹銅がネットオークションに出品された。しかし、それまで別子銅山記念館や図録で見てきた棹銅に比べると随分と短く、当時の製品に特徴的な赤銅色でもないため贋物かな?とも思ったのだが、棹銅自体の形状は砂型に流した“いびつ”さをよく残し、所々に見られる小さなタコイボ状の突起も古銅のそれと矛盾しないため、やっぱり本物と見なしてオークション終了間際にあわてて入札!・・熾烈な競争の末、なんとか入手することができた。手元に届いた棹銅をじっくりと観察すると、長さ約11cm、幅1.5cm、重さ約150gほどで、小さく○○堂と後からの刻字がある。さらに両端を観察すると、一方は砂型の通りになだらかに終わっているが、もう一方は金鋸での切断面がありありと見られる。おそらく、文鎮にするために長い棹銅を2つに切り落とし、売り出すときに加工者名を刻印したのだろう。江戸趣味の古銅文鎮は、銅の味わいを損なうことなく銅自体の重厚さと渋さを強調した作品が多く見られ、棹銅や丸銅などは、そのままでも江戸人の趣味に合致した面白い題材だったに違いない。特に棹銅は、すべて輸出用で幕府の統制下にあったので、民間への流出は禁じられ、現在まで伝世していること自体が奇蹟に近く、文鎮に加工したからこそ現存し得たとも言えるのではないだろうか? ちなみに一緒に写る丸銅2ヶも香川県内のリサイクルショップで文鎮として売られていたもので、二つの穴をあけ紐が通されていた。お決まりの“住友”の小さな刻印があるので幕末から明治期の製品と思われる。美しい赤紫色を呈しているのも印象的である。丸銅は打ち物の材料として汎く国内に流通していたので、棹銅よりは結構、残存数も多いのかもしれないが、それにしても、こんな珍品が、1000円程度の安値で店頭に投げ売りされていたとは驚きで、これだから地元のフリーマーケットや“出物屋”巡りは止められないのである。

さて、棹銅は、元禄11年(1698年)、幕府が、清とオランダに対して、年間890万2000斤の銅輸出を取り決めたことから主要な輸出品目となった。それまでの金銀輸出量が激減し、そのマイナス分を補うために銅に白羽の矢が立ったのである。赤穂浪士討ち入り前年の元禄14年(1701年)には、大阪に新たに銅座を設け、泉屋(吉左衛門)と大坂屋(久左衛門)にその蒐荷任務を担当するよう“お上”からのお達しがあった。この時から、棹銅は「御用銅」と呼ばれるようになったのである。

(「世界とつながる別子銅山」 新居浜市広瀬歴史記念館 より転載)

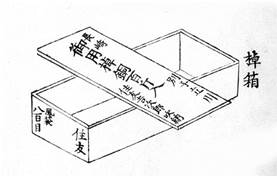

上左は、住友家に伝わる本物の棹銅。その多くが海外で貨幣鋳造用に使用されたので、短く切断して成形するにはこの形が一番便利であったそうだ。長さ7〜8寸(約23cm)、幅5分(約1.5cm)、重さ70〜80目(263〜300g)(「世界とつながら別子銅山」 新居浜市広瀬歴史記念館 発行より)というから、小生の棹銅は、まさにこの半分であることが証明される。中央は、別子銅山記念館に展示される「御用銅」の棹箱。もちろん現存品はなく複製品である。いつも薄暗い館内で拝見するので、最近まで本物だと小生は信じて疑わなかったのだが・・そのモデルは鼓銅図録の挿し絵(上右)と思われる。棹銅は、この中に約200本が収められ、1箱で60kgの重さであったという。「長崎 御用棹銅百斤入 別子立川 住友吉次郎吹納」と箱書きされている。ここで面白いのは“住友吉次郎”という名前である。日野和煦著「西條誌」の新居浜浦の項にも、「・・住友吉次郎といふものの手代どもの出張所、当浦にあり。」とあるのだが、住友吉次郎とはいったい誰のことであろうか?住友家当主は代々、吉左衛門ではなかったのか?・・そこで、住友家の系図を調べると面白いことがわかった。下にその略系図を示す。

1政友−2友以(泉屋理兵衛)−3友信(吉左衛門)−4友芳(吉左衛門)−5友昌(吉左衛門)−6友紀(吉左衛門)−

7友輔(万十郎 万次郎)−8友端(吉次郎)−9友聞(吉次郎、甚兵衛)−10友視(吉次郎)−11友訓(吉次郎)

|

┰―――――――――――――――――――――――――――――――――――┸

12友親(吉左衛門)−13友忠(吉左衛門)

|

14登久

|

15友純(吉左衛門)−16友成(吉左衛門)

|

元夫−17芳夫(吉左衛門)

こうして見ると、8代友端から11代友訓までの当主は“吉次郎”を名乗っていたことがわかる。時代は19世紀前半の江戸後期にあたり、住友が銅商だけでなく、江戸で両替商を手広く行っていた時期と一致している。「鼓銅図録」も「西條誌」もその頃の成立であるから、“吉次郎”としているのは当然だったのである。しかし、“吉次郎”の通称は11代目の友訓でプッツリと途切れてしまう。この時期は、別子銅山も富鉱帯の水没で稼行の不振が続き、両替商も多額の“大名貸し”が幕末の政情不安から焦げ付いて、江戸の店を閉鎖する事態となっており、住友家がもっとも困難な問題と直面していたことが窺われる。さらに、曲がりなりにも1代目から一統を保ってきた住友当主の血筋が、次男の友親に移ったのも何かの異常性を感じさせるのだが、残念ながら、小生手持ちの資料だけでは、そのあたりの事情をつまびらかにはできず、また、ご教示いただければ幸甚である。おそらく何らかの理由で、友訓存命中に、当主が友親に移ったため、“吉次郎”は使用できず、元々の“吉左衛門”になったのではないだろうか?この危急存亡の秋を救ったのが、近江生まれの大番頭 広瀬宰平だった訳である。彼の超人的な尽力で、明治維新の激動期を乗り切り、別子銅山近代化でようやく住友家安泰が約束されたかに見えたが、明治23年、友親が病死したわずか7日後、13代友忠が、あろうことか別子開坑200年記念祭の最中に19才の若さで他界するという二重の悲劇が襲いかかり住友家はふたたび一時、断絶してしまう。仕方なく、友親の妻の登久が臨時に当主を務め、友忠の妹の満寿に公家の徳大寺家から養子を迎えたのが、名家長の譽れ高き友純(春翠)であった。その長男にあたる 友成(別子閉山時の当主)にも男子はいなかったので、現在は、友成の甥にあたる芳夫氏が“吉左衛門”の名跡を継いでいる。以上、小生の推測も交えて住友家の血統を簡単に述べてみたが、どの本にもお決まりのように、「住友家は代々吉左衛門を名乗っている。」と書かれているのは大きな誤りであることを、声を大にして指摘しておきたいと思う。

(いずれも、「よみがえる銅」 大阪歴史博物館 より転載)

話が脇に逸れてしまったが、棹銅は、連綿と続く住友家に受け継がれた銅製錬のノウハウのすべてを注ぎ込んで、大阪鰻谷の銅吹所で製造された。上左は、「鼓銅図録」に描かれる“棹吹”の場面。溶けた荒銅を砂型に流し込んでいる様子がよくわかる。右の職人の足下には完成した棹銅が無造作に並べられている。説明文にも「間吹き銅を坩堝に鎔化(とらか)し、摸(かた)の中に流し、棹銅を作るなり。是は異国交易御用に充つ。」と明確に記されている。「よみがえる銅」の実験によると、灼熱した荒銅を型に流した後、すみやかに熱湯で冷却して更に冷水に入れると、見事な赤紫色になるのだそうである。上右は、長崎出島における棹銅検量の図。夥しい木箱から出された山積みの棹銅を大きな秤で計量している様子や、手前の机で帳簿記載に余念のない西洋人の姿も大変興味深い。こうして厳格な品質審査を経て、世界で高く評価された赤紫色の“ジャパンコッパー” ブランドは、船で遠く海外に運ばれていったのである。今も博物館の図録などで、インドネシアで流通していた棹銅を切断したままの銅貨や、そのあたりの海底から引き上げられた棹銅の残欠を見るにつけ、江戸時代を通じて鉱産国としての日本のメンツを損なうことなく規定の銅を輸出し続けた別子銅山の偉大さを、改めて感じ入ってしまうのである。

棹銅の輸出は、江戸幕府の崩壊とそれに伴う銅座の廃止によって終わりを告げた。以後、新たに製造されることはなかったので、今日では大阪鰻谷や長崎出島から発掘された、錆び付いた棹銅の出土品が往時を偲ぶ僅かな遺品として残っているにすぎない。最近は、実際の純銅を用いた出来の良い複製品が新居浜市立広瀬歴史記念館などに展示され、一部は実際に手で触れられるようになっているので参考になると思う(下左)。ただ、あの西洋人を魅了した赤紫色の色合いがまだまだ再現できているとは言い難いので、そのあたりのもう一工夫がほしいところではある。下右は、昭和40年頃の住友の銅部品見本。別に今回の題材とは関係ないが、なんとなく形が丸銅や棹銅に似ていたので、やはり400年以上続く生粋の銅商としての“血は争えないな”と微笑ましく思ってここに掲載した次第。

![]()