�V���l���X�ƐڑҊ�

![]()

![]()

�L���ɕ��̒������u��������v�ɂ��ƁA�ނ͂���Ă̓��A��㓇�ŊC�������y���݂Ȃ���ӂƍl�����B

�������ĐV���l�߂Ă���ƁA�����镪�X�i�����j�̈ʒu�͊��ꂽ�ꏊ�Ƃ͂����Ȃ��狷襂ɉ߂���B

�u�䂪�z�ƑO�r�̐i���ɉ����A�Ɩ������̐���𗶂�A����V�𑼂̒n�Ɉړ]���������ׂ��ƁB

���ɍl�Ă��߂ĐV���l���X�ړ]�̋c���N���A��ɔV�����s��d���B�R��ɓX�����A��ɏd�������ɂ�

���Ɉ��A�����ӂ̏�O����ƁA�]�n���z��̋��z�Ȃ�����ꂽ��ƂɈ���A�S�O���ėe�Ղɓ���

�����肵�҂����肵���A�ɕ��O�܂ňړ]�����咣���A�I�ɕ��X��y�J�Ɉڂ��̋c��Z�߁A������\��N��

�N�H���A����\��N���Ȃė�������������B�v��R���͂�r�������R�ƈړ]�����̂��G�t���̕��X�ł���B

�吳6�N�ɁA���n���ʎq�z�Ə��{�����V�z�����܂ł́A���̂悤�ȏ��a���̌��z������������ł����B

���Ȃ�̐��ʂɂ͋��q��͌��ɕ����Ԕ�g�D�̔����������Ă���B�E���̔��͐ڑҊق̈ꕔ�ł��낤�B

�ڂ����B�e�N��͕s�������A���s���l�X�̕�����ʂɉX���Ȃ����Ƃ��疾������̎ʐ^�Ǝv����B

���͖���23�N���̐ڑҊفi���j�ƐV���l���X�B�ڑҊق̖�ɂ͏Z�F�̈䌅�����f�����Ă���B�i�E�j

�@�@�@�@

�@�@�@�@

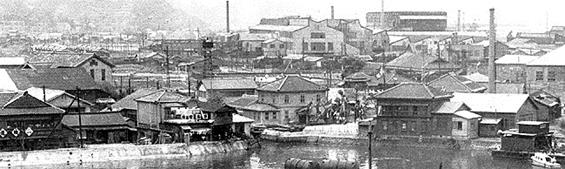

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����̑y�J�ڑҊّS�i�i���j�Ƃ��̊g��i�E�j�B�Ɉ䌅��������B�j

���̍��ł́A�ڑҊقƐ�����ɂ��Ă̎������q�ׂĂ݂悤�Ǝv���B�����܂Ő����Ȃ̂Ŏ��������肽���B

���Z�́A������ƐڑҊق͓����N���Ǝv���Ă��Ȃ����낤���H�����̏����ɂ����̂悤�ɋL����Ă���B

�u������́A���a12�N�ɁA�ʎq�J�B250�N�L�O�ɗ��V�����o�q�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�ڑҊقł���B�v�ƁB

����͂���Ӗ��������B�������A���̎����߂āA�u�������Ӂv�����߂Đ�����Ɩ��X���ꂽ�̂ł͂Ȃ��B

���ۂɁu�ʎq�z�R�S�����j�v�̑}�}������ƁA���a6�N�̒n�}�ɂ͑y�J�X�ǂ̂قڌ������ɐ����������B

����ǂ��납�A����28�N�Ɉɒ�卄�����Q��̂��ߌĖ߂��������V�����������������̂�������Ȃ̂��B

�����Ȃ�ƐڑҊقƐ�����́A���ɖ���20�N��Ƃ����Â������ɑo���Ƃ����݂��Ă��邱�ƂɂȂ�̂�����

���̋^��ɑ��ĎQ�l�ɂȂ�b���A�P�s�{�́u�l�㓇�v�i�ؖ{�������@�u�k�Ёj�ɂ���̂ʼn��ɋL���Ă������B

����41�N�A�l�㓇�̉��Q��肪�z�q�S�ɔ�щ��āA�����̎x�z�l�@�v�ۖ���Y�͍����Ɏߖ��ɏo�������B

�Ƃ��낪�����̖\�k�Ɖ������_���Ɉ͂܂�l���𗁂т����A�Z�F�o����́u�g���v�Ƃ������قɓ������B

�����A�u�g���v�̖{�Ƃ͉X�ł���A�����ۂ���`�����̂����ō����ɂ�����Z�F�̉ݕ���������Ă����B

���ق͍q�H�̋q��Z�F�����̍`�p�W�҂𔑂߂�K�v�����琶�܂�A���Ƃł͂��������傢�ɔɐ������Ƃ����B

����Ɠ������Ƃ��V���l�ɂ������Ȃ����낤���H���R�̗����ɔ����A�l����ݕ���������D�Ƃ��K�v�ƂȂ����B

�����͏Z�F���D�D���w�����Ęd���Ă������A����Ɏ��v�ɒǂ����Ȃ��Ȃ�ƁA�Z�F�����̉X���a�������B

����17�N���瑝�c�X���A��㏤�D�̎戵�����n�߂��̂��V���l�ł͍ł��Â��A�ؒÐ�ۂ̎������ł�����

�|���葾�Y���̕��e���A���̌�������p���ŊJ�Ƃ����̂��A�O�ɏq�ׂ��y�J�X�nj��������|���X�ł���B

�吳����ɂȂ�ƁA��D�D�A���\�D�D�A�ؑ��D�D�A���D�D�Ȃǂ��Q�����A����Ȋ����������J��L�����B

���̍��̐V���l�͉���̊C�݂ŁA��^�D�D�͌�㓇�ɂ�����`�ł����A�l������x��p���ď�~�q���^��ł����B

���̂�����̎���́A����T�����́u�V���l�`�̘b�v�i�V���l�j�k��213���@1993�j�ɏڂ����̂ŎQ�l�܂łɁB

�����Ȃ�ƑD�q�p�̗��ق��K�v�ƂȂ��Ă���B�u�g���v�̐V���l�łł���A���ꂪ��������Ƃ����̂ł���B

����35�N�ɂ́A���łɏZ�F�w��̗��قł��������Ƃ��A�u�l�㓇�v�̒��ɖ��L����Ă���̂͒��ڂ��ׂ����낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a30�N���̑y�J���ӁB���[�Ɍ�������̑傫�Ȍ������A�����ɗX�ǂ�������B�j

���̌����̐ڑҊق͋��������������A�吳�Ȍ�͐�����̕������₩�ɂȂ��Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B

�ڑҊق͏Z�F���c�ł���A�ǂ��炩�Ƃ����g�i�h�Ƃ����~���̍�������������B�Z�F�ȊO�̗��p���ł��Ȃ��B

�ׂ̕����ŏ�i��{�Ђ̏d������H���Ă���ƁA�ޏk���ăq�\�q�\�b�ɂȂ��Ă��܂��͍̂����o�����邱�Ƃ��낤�B

����ɔ�ׂ�Ɛ�����́A�����Ƃ́g�˂���h�Ƃ����C�y�����L���ė��p���₷�����A�h���`�����������ł���B

������H���a�@�Ɉ͂܂ꂽ�ڑҊق��́A�y�J�ʂ�Ƃ����l�����Ă̍g���̍J�Ɉʒu����̂������ƕ֗��ł���B

��O�ɂ́A�D�q��D������̌|�W�O��V�s����������ł����̂͂ǂ��������ŁA���������g�ڑҁh�����߂����Ȃ��B

���������o�c�͂��������܂��Ă��邾���ł̓_���ŁA�����̎��͌����ɋy���A�L���炪�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���

�q�̍D�݂ɐ��ʂ��A���̈����q���m�͔�����Ȃ��悤�Ȕz�����K�v�ł���B������g�p�l���^�������ȔE�ς��v��B

�@���ɂ������E�l���̏Z�F�l�ƁA�r���ꂾ�����`�p�W�҂��Ɏ����ɂ́A�����ȋƂ��K�v���������낤�B

���a�ɂ͂��肻�̗��������_�ɒB�����Ƃ��A�u�ʎq�J�B250�N�L�O�Ձv�Ƃ�����O���̎��T���}�����̂ł������B

���a12�N�A���v王{���n�ߏZ�F�̗v�l���}������邽�߁A�V�ڑҊق����a���߂��ɐV�z�����߂Đ�����Ɩ��X�����B

�u���i�@�V���l�v�̒��́u�o�c�҂͖����|�s���ł��邪�����Ȃ鐫�i�Ƃ��łɑ��N�̌o���Ɉ˂蠠�v�Ƃ������ʂ�

�y�J�̐�������u��������v�Ƃ��Ă��邱�ƂȂǂ���A���̐�����́A��������ق̌n�����������̂ƍl������B

�������ȍ~�́A�Z�F�̐����̐ڑҊقƂ��Čn���Ђ̋����Ǘ��ƂȂ�A�ꕔ�͈�ʂɂ��J��������

���̎x�z�l�Ƃ��āA���N�̐ڑҗ��ق̃m�E�n�E��L��������������̖̂��������I�C���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���H

��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA����͂����܂ł������̐����ɂ����߂��Ȃ��̂ŁA�܂�������������������A�Ǝv���Ă���B

��A���a17�`18�N�ɂ́A���ڑҊق̌��������̂܂܈ڒz����A�������߂܂ŕl�����Ă̍������قƂ��đ��������B

�ɂ����������R�N�ɑS�Ď���A�Ւn�͕ʎq���R�L�O�}���قƂȂ��āA�������ÂԌ������͉����c���Ă��Ȃ��B

�����A���Q�����z�m��V���l�x���̂g�o�ɁA�����̊O�ς�����̋M�d�Ȏʐ^���f�ڂ���Ă���B�����͐�����S�i�B

�E���͕ʊق�����ւ̓���B����͏�Îʐ^�Ɏʂ�ڑҊق̒ʗp����A���̂܂܈ڐ݂������̂ł͂Ȃ����낤���H

���c���Ă�������炭�d�v���������ł��邾���ɁA�V�����𗝗R�Ɋ��p����Ă��܂����̂��ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���͐�����]������S�i�B���͌��z���̏������������ւ̓���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�����z�m��V���l�x���̂g�o�@���]�ځB�j

�@

���̕ʊق̈ꕔ���A�}�C���g�s�A�ɕۑ�����Ă���̂͌����܂ł��Ȃ����A����͏��a�P�Q�N�ɐV�z�����ł���B

���Ȃ��Ƃ��q���܂邲�Ƃ���l�ʓ��O�̍L��Ɉڒz����Ă���A�L���@�𗽂��j�ւƂ��Ă����������������낤�B

����A������̖��Ղ��A�������[�K���C�����z�e���V���l�̃X�y���I���t���A�Ɍp������Ă���̂͐��Ɋ�����B

�ꔑ�P�O���~��̃X�C�[�g���[���͏����ɂ͂��悻���������A�n���ɂ���قǂ̃z�e��������̂͂��������Ǝv���B

�R����S�O�N�߂����o�߂��A�s���̈ӎ�������ɏZ�F�F������Ă����͔̂ے�ł����A���ʂ̓c�Ƀz�e���̊��o��

�W���[�W�ɃT���_�����ŏo���肷��l�����邪�A���[�K���C�����z�e���ƏZ�F�{�X�̊W�͐�O�����S���̂ł���

����Ε��X�ƐڑҊقƂ̊W�ɓ���������A���̃h���X�R�[�h�̊i���͂��߂Ď���Ăق����Ɗ肤����ł���B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̓}�C���g�s�A�ʎq�̐�����B�E�̓��[�K���C�����z�e���V���l�̐�����B�j