【細川清氏、白山にて植田3兄弟に謁見する】

南海治乱記・・貞治元年壬寅正月、細川相模守清氏は将軍義詮公の執事たりしが、佐々木道誉が讒に依て疑を蒙り若狭国へ退て誤なきの旨を陳し申と云へども将軍家赦宥なき故に南朝に参り勅命を奉て四国を平治し都を傾て武功を顕んことを乞。即ち命を下し給て堺の浦より船を出し讃岐国に押渉る。清氏が従弟細川兵部大夫淡州の兵三百余騎を率て馳加る、其弟掃部助は讃岐の兵を相催し五百余騎にて馳加る。阿波小笠原宮内大輔三百余騎を率て来加す。清氏程なく五千余騎に成て讃岐三木郡白山の麓に陣を居て国中の帰服せし者を招く時に十河首領十郎と云者、初日に来て御方人に参べき由を申す、清氏悦で即面謁せしめ勧盃をなさんとす、十河が云く、我に兄弟あり、神内、三谷、十河と云、我は其三男也兄両人と倶に来て盃を給んと云て其日は家に帰る。後日三人倶に来て謁す、清氏即公饗に檜扇三本居て出す、十河その座を立て公饗を受取り兄両人三本宛取て遣し其身は公饗ともに持退て頂戴す。清氏の曰、十河は庶子なれども惣領の挙動也とて十河を以て惣領とす、兄両人には檜扇を紋に許す、十河には公饗に檜扇の紋を許す,十河惣領十八才の時也と云り、秀才の誉あり。夫より清氏は綾郡に至て白峰山の麓高殿に城を構て居住す。是所は上古阿野高遠が居所也。・・・ (細川清氏、讃岐合戦記;巻之一)

金心正義録・・去程ニ相模守清氏、河内国ニ居ルモ旧好ノ慕フ者少ナキニ因テ、只、禿筆ニ譬ラレンコト覇陵ノ旧将軍ニ異ナラズ。故ニ四国ニ渡リ日来好兵ヲ以テ戦フベシ。南帝ノ勅ニ依リテ、康安二年正月十四日、兵船三十艘ニ乗ジテ阿国ニ渉ル。之ヲ聞キ兵部太輔(氏春)淡路ノ士三百騎ヲ率ヒテ馳加ハル。其弟掃部之助、讃岐兵五百余騎ヲ催テ、讃州ヲ越ヘテ随フベキ衆多キヲ待ツ。清氏ニ進ムニ合戦道ハ勇士ニ任セルニ如クハナシ、進メニ順フベシト。其勢合テ二千余騎、大坂ヲ越ヘ田面山ニ陣ヲ取ル。翌日、三木郡白山麓ニ於テ堅ク屯ス。国中ニ廻文ヲ以テ便宜ノ輩ヲ催ス。十川十郎、一番ニ参候ス。清氏悦デ対面ヲ為サント欲ス。十郎曰ク、某、兄弟二人有リ、彼等ヲ伴テ参ルベシ。立反テ軈(やが)テ神内・三谷ニ牒合シ二月二日其勢三百余騎参候ス。清氏三人ト対面セシメ互ニ物語アリ。時ニ十郎先ズ進ンデ、当国ニ山城多シト雖モ別テ白峰・王佐ノ両者ハ名山ト聞ユルナリ。彼ノ辺ニ城郭ヲ構ルベシト言フ。相州斜ナラズ、公饗ニ扇三本ヲ居キ引ク所ニ、十郎、憚ル気色無ク之ヲ執ル。兄二人ニ一本宛与ヘ、自身ハ則チ退テ公饗ト共ニ頂戴ス。清氏之ヲ見褒テ曰ク、十川今年十八歳カ、寔ニ勇智人也。庶子ナリト雖モ惣領を越ユ。今ヨリ則チ神内・三谷ハ檜扇ヲ以テ定紋ト為スベシ、亦十川ハ公饗檜扇ヲ以テ定紋ト為スベシ由。是ニ神内・三谷・十川等定紋ヲ改ム。

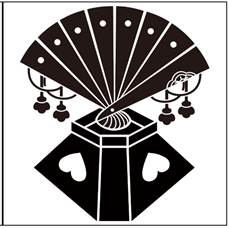

図1.細川清氏、植田3兄弟に謁見の図。幕に“九曜紋”が描かれている。(「金毘羅参詣名所図会」より転載)

細川清氏は和氏の嫡子で公頼系の惣領筋にあたる(⇒❡)。和氏、頼春、師氏の子らの長兄格として阿波の秋月で多くの兄弟、従兄弟たちと切磋琢磨しあったことであろう。和氏は興国3年/康永元年(1342年)に秋月で46歳で亡くなっているので7年後の“観応の擾乱”で叔父の頼春が討死するまでに父に代わって細川勢の若大将として南朝との戦いに明け暮れながら実戦を身につけその豪壮豪胆さで世に知れていた。足利尊氏が亡くなると、延文3年10月に新将軍義詮の初代執事に任命された(⇒❡)。しかし、建武の新政以来の最大の功労者で義詮の覚えも目出度い佐々木高氏(道誉)と次第に険悪な関係となる。ここでは詳細は省略するが、大まかなものを並べると

1.

加賀国守護を巡って、富樫介が死んだとき道誉は娘婿の斯波氏頼を推したが、清氏は富樫介の子の氏春を守護とした。

2.

備前国福岡荘を巡って、元々、清氏配下の頓宮四郎左衛門尉の領地だったが、道誉の娘婿の赤松則祐が横領した。清氏は頓宮に所領安堵の御教書を与えたが道誉の横やりのために上訴は通らず頓宮は領地に入れなかった。

3.

摂津国守護職を、嫡孫の近江判官秀詮に任せたが、清氏は本主である赤松光範に安堵させようと異見を憚らなかった。

4.

七夕の夜に清氏が将軍義詮を招いて「歌合せ」の会を催そうとしたが、道誉は同時刻に「闘茶」を開催し将軍は道誉邸に御成となった。清氏の面目は丸つぶれとなった。

まあ、どっちもどっちというところだが、この頃の道誉は他大名ともトラブルメーカー的な行動が多く、複雑な時代を生き抜いていただけに老獪さや邪知深さも尋常ではなく、その術中に陥ったのは日夜戦いに没入し若さと大胆不敵だけが取り得の清氏の不幸であったとも言えるだろう。そして、道誉に謀反の疑いをかけられてとどめを刺された格好となった。

まず、二人の子の元服を石清水八幡宮でおこない八幡六郎、八幡八郎と名乗らせた。これは源義家が八幡太郎と名付けられた故事から細川と同祖とはいえ足利将軍家にとっては立場をわきまえない由々しき行為である。折悪しく鎌倉から祈祷師の志一上人が上京し道誉を尋ね、清氏が「自身の子孫の繁栄と将軍義詮の死去、さらには鎌倉公方の基氏が我が軍門に下る」よう認めた願文を道誉に見せた(⇒❡)。早速、道誉は清氏に謀反の恐れ有りと政所執事の伊勢貞継に報告したが、余りに唐突のことであるしこれを将軍に見せると清氏の失脚は必至となるからしばらく内密にしていたところ、これまた運悪く、義詮が病に伏せってしまった。道誉が貞継を問い詰めるとまだ報告していないという。これは一大事と貞継に迫り、遂に将軍の知るところとなり結局、追討を受けることとなった。しかし、これは道誉の一方的な讒言であると冷ややかに見る向きも多かった。

その後、清氏は若狭に走り幕府追討軍と一戦交えるつもりであったが、味方と思っていた頓宮四郎左衛門尉に裏切られ遂に南朝に身を投ずることとなった。さっそく清氏は武力を誇示するために京都を攻め落としてみせようと後村上天皇に進言、楠木正儀は「援軍がなければすぐに奪還されてしまう。」と懐疑的な意見を述べるが「一夜ノ程ナリ共、雲居ノ花ニ旅ネシテコソ、後ハ其夜ノ夢ヲ忍バメ。」との都を恋しむ主上のお言葉に絆されて無益な戦いに突入、奪還はしたものの援軍も少なく、案の定1ヶ月もしないうちに都落ちとなった。このように清氏は南朝方の大将軍とはいうものの畿内においては馳せ参ずる将兵も少なく、四国に渡れば和氏以来、慣れ親しんだ阿波の援軍も期待できるし、師氏嫡子の氏春も淡路で待機しており劣勢を挽回できるものと踏んだのであろう。ただ、「太平記」の作者は「降参不義ノ人ヲ以テ大将トセラレバ、吉野ノ主上天下ヲ召サルル事、千ニ一モ有ルベカラズ、縦ヒ一旦軍ニ打勝セ給フ事有ドモ、世ハ又人ノ物トゾ覚ヘタル。」と非常に手厳しく、降人を軽々しく次々と大将格に任命する南朝の姿勢を厳しく非難しているのである。

図2.南軍に投降した仁木義長を追って天王寺にて北軍の諸将と会する絶頂期の細川清氏。このあと義詮の執事に任命された。

(「絵本太平記」より転載;国立国会図書館デジタルコレクションにて公開。拡大は画像をクリック!)

さて、淡路の細川氏春(師氏の子、清氏の従兄弟)や氏春に下った小豆島の佐々木(飽浦)信胤も清氏に同調したので、讃岐から阿波の制海権はほぼ南朝が掌握することとなった。この海道を通って清氏はまず阿波の秋月に腰を落ち着けたのではないだろうか?父の和氏はすでに死去していたが頼春も亡き四国細川家の惣領はやはり嫡流の清氏であったに相違なく、阿波の小笠原をはじめとする南軍も馳せ参じて気炎万丈、おおいに士気が鼓舞されたに違いない。さらに動向が曖昧だった伊予の河野氏も南朝に傾きつつあり四国を統一するのは、どうしても讃岐への進出が不可欠だったのである。この頃の讃岐は、奥州家の繁氏(⇒❡)が急死して白峰合戦までの約3年間は阿波細川家が守護を兼任あるいは不在だったのではないだろうか?「讃州細川記」(香川叢書第2に所収)には細川頼之の弟の詮春が讃岐守護になったという記載があるが白峰合戦以降のことであり、この時期の讃岐は未だ北朝、南朝の態度を決めかねている国人侍も多く、清氏にとっては幕府追討軍が到着する前に一刻も早く足がかりとなる地を求める必要があった。そこで選んだ地が三木郡の白山あたりということになったのである。しかし、ここまで進駐して植田3兄弟が急に来たとは考えにくく、阿波においてある程度の“お膳立て”がなされていたと考えるべきだろう。3兄弟との対面ももしかすると阿波で行われたのかもしれない。図3.は「讃州細川記」を参考に当時の勢力図を推察してみたものである。清氏方には植田一族とともに羽床氏、香西一族の福家氏、長尾の中院源少将などが挙げられる。一方、頼之方に参陣したのは赤字で記した諸家で、延文5年頃、繁氏急死のあとに頼之の伝手で関東から讃岐に土着した二川氏、岡氏、石丸氏、細井氏などが中心で井原荘付近に集中しているので、これを“井原侍”と呼んでいる(⇒❡)。このように讃岐は頼之の布石で着々と南朝方を分断するように勢力を南北に広げており、これを挟撃するためにも木田郡白山を拠点にするのは尤もらしく思えるのである。讃岐古来からの大勢力である寒川、三木、香西などの動静が不明なのは残念であるが、「讃岐府志」(香川叢書第2所収⇒❡)には三木氏や香西氏が脇屋義助(⇒❡)に従ったとも記されており、20年を経たこの頃もやや南朝よりの中立的な立場を取っていたのであろう。そうでなければ三木氏の居城である高岡城(⇒❡)の目と鼻の先の白山に清氏が駐留することなどはおよそ不可能であるからである。

一方、義詮から追討軍の大将を命じられた頼之は直冬軍を追って備中に駐留していたが、この勢力図を見れば、おそらく野原(篦原)庄(現在の高松市)付近に上陸してくるだろうから今の古高松付近を決戦の場と清氏も考えていたのだろう。ところが実際には宇多津に上陸して青野山に陣を構えたものだから、急遽、清氏は五千余騎の大軍を動かして高屋城に入り頼之と対峙したのではあるまいか・・かの猪熊信男も「細川清氏と細川頼之」(郷土文化21号 鎌田共済会 昭和34年)で、「(清氏は)然しどうしてもう一歩進めて其頃、中国へ渡る要津宇多津に出で無かったものか、宇多津は高屋の西、二里たらずである。恐らく頼之が変を聞いて、早く馳下った為めであろうか。」と考察しているように、上陸地点を見誤ったために頼之が橋頭堡を築く前に殲滅できずに高屋城に入らざるを得ない状況になったと見るべきかもしれない。あたかも「ノルマンディー上陸作戦」におけるドイツ軍の誤断(連合軍がカレーに上陸するものと信じて疑わなかった)のようでもあり面白い。

「金心正義録」によると、白山駐留時に清氏が石清水八幡にお忍びで戦勝祈願に詣でて深更に及んだ時、神殿の中から黒衣の僧が現れて“因果応報”を清氏に説いたという(⇒❡)。すでに戦う前から不吉の気に包まれていたようだが、植田3兄弟との謁見は今に伝えられる清氏の数少ない明るい逸話でもある(図1.)。十河十郎吉保は末っ子であり妾腹でもある。それが三谷八郎景之(王佐山城主)と神内次郎景辰(神内城主)の兄二人を説得して3人揃っての目通りを実現させたのであるから、清氏がその豪胆さに感心したのは当然であろう。さらに褒美に檜扇3本が三宝(公饗)に載せて下賜されたが、十郎は1本づつ兄らに手渡し、自分のは三宝ごと頂戴してしまったのである。その不敵さに清氏はますます感服し十郎を植田氏族の首領に命じたのであった。植田氏も神櫛王系の古代氏族であるから元々は“三階松“が家紋であったと考えられるが、この逸話以降、家紋を”檜扇“に変え、十河氏は特に三宝を添えて”公饗に檜扇“としたと伝えられている。植田氏族は白峰合戦後に頼之に討滅されることもなく戦国時代を通じて讃岐の一大勢力に発展し、時には寒川氏や香西氏と衝突を繰り返しながらも十河一存が阿波三好氏から養子に入るに及んで、阿讃の橋渡し役の重要なキーマンとして再び頭角を現すに至るのである。

図4.十河家家紋の“公饗に檜扇”(左)と三谷家、神内家家紋の“檜扇”(中)。右は神櫛王、讃留霊王系の“三階松”紋。諸家でバリエーションに富む。