�y�א�Ɏ��A�����@�Ɏ�E�����z

�����L�E�E�E�E���N�m�t�A�}���m�T��j�e���R�����u���^���P����F������v�����A�ɒ�C����v�͌��n�A�e�r��O�畐���j�ŕ��e���s�w�ド�����o�A����E��F�E���ÁE���Y�E���h�E����j�����}�f�A�F�{���j���q�r�L�A�}���㍑�m���j�n�A�����R�������K�����m�Z�}�m��j�ă^�����]�A���R���g�e�n�c���P���B�����������j�e�t�i�������j�J�o�A�����R�m�����j�̓����e�A�e�r�@���l�s�w�ӏナ�k�g�o���B���V���m��厖��B�}�f�Ŏ�m�叫�����T�f�n���}�W�g�e�A�̍א엤���猰���q���A������v�Ɏ����ɗ\��j�i�V�e�A�㍑�m�叫�j�]���T���P���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�A��]�j�����A���D���\���w�R�����W�����j�A�����l�N�Z�������j�a�t�e�����j���^���P���K�A���������e�A�u��A�����@�m��̃����V�e�A�R���m���엿���j�[�s�V�j�˃e�d�a����^���B�V�m梁i���߁j�����l��m�эE�j���e�ܑ��Z�D�j�]���ԁA��V�L���j���w�����i�����m�@�N�A�q���T�J�i�������������ԃ����m�@�V�B�A���A�c������L���A�����e�N�����B�v�g�߃~���e�A���Ɓi焁j�n�V�P���o�A��t�A�z�t�m�ŕa�m�ҋ��ߕt���g�X���j�A�����l�܊ԃm���n�҉m���j�R�^���l�j�M�V�e�A�X�j�ߕt�l�������P���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�t�e�����j�����P���K�m���j���i�����ꗬ���e�A���i�Ёj�^�b�m����R���A�O�����������j���m�����g�e����^���B�N�g�n�m�Y�G��^���g�S���e�A���Ԓy�W�^�������ܕS�]�l�A���j���o�e�U�X�j�˃��B����s�k���o�ŕ��j���e�A�ǃc�ԃc�������]��^���B���胈���G�J�g�o�e�A�g�m��ߊ|�^�����\�]�R�A�叫�א�ɗ\��K��g�Ɛl�s�g�|�����K��g����e�N�i���������j�j�уL�A�u���i�ɂ��j�V�g�v�t�҃��o�F�Ŏ�^���]�B���Ń��������B�v�g�e�A��m����^���o�A���m�G���S�]�R�A�������O���h�b�g��e�A���������o�A�����V�j�ナ�_�j��W�e�A����m���w�]�P���B�ω��m���A�����o�A�����h�c���ҋ��A�����k�g���w�c���l�����Y�A�蕉�g���c�������i�V�B�R�n�C�J�i���s�v�c�]�g�A�݃j�ꃊ�݃j��e�A�b�N�A���o�A�ɗ\�烂�s�g�������j��i�N���j�P���B���j�����m�����g�]�q�i�K���A�s�v�c�i�������i���B�@�@�@�@�@�i�����@�䎖�G����O�\�O�j

�����l�N�L�E�E�Z���Z�����K�A�א앺�i���J�j����㑼�E��B�a�ȃj�����R�g�\�����A���ԁA��X�m��L���h���A���L�X���j硁i���Ƃ܁j�i�N�V�e�����k�B�i�����͊����G�u���Q���ޏ]�v�ɏ����j

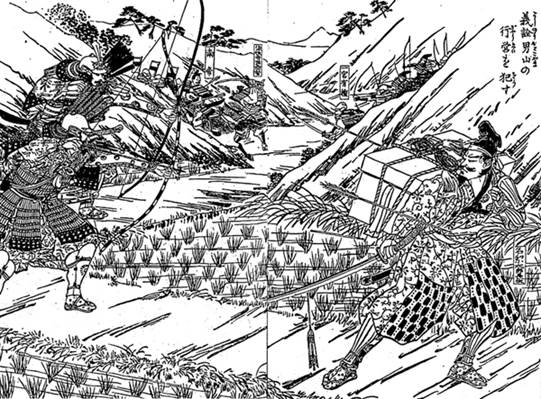

�}�P�D�����@�̐_���ɓ��������א�Ɏ��B�u�_�̂𗩂߂Ƃ�Ɏ��A����ւӂ�v�Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�������Q�w�����}��v�i�ŏ������@������l�Y�Z���@���j�}���Ё@���a�Q�Q�N�j���]�ځG�g��͉摜���N���b�N�I�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̈ꓝ�i��❡�j�̔j�]�œ쒩�R�ɓs���U������A�h�����ߍ]�ɗ������тċ��n�ɒǂ����܂ꂽ�����`�F���A���q�ɂ����钼�`�̋}���Ɗ֓��ɓW�J����V�c�R�s���̕��Ă悤�₭�R���𗧂Ē����A�j�R�����{�܂ŊҌ䂵�Ă����㑺��V�c�ɑ��Ĕ������J�n����i�}�Q�D�j�B�R���ɂ͑������s��D�҂��A��i���Ēj�R���͂���Ԑ��Ɉڂ����B�T���ɂ͋`�F�R�̑叫�ɍא쌰�����C������A�����̎Ⴋ�����╃���t�̒�������Ƃ��ĈӋC���V�ȗ��V�����̔z���ɒu�����ƂƂȂ����i���V�ɂ��Ă͐����ł͂��邪�E�E�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����A�D���ȉ��R�̓����Ȃ��쒩�R�͓�ؐ��V��a�c������̕���������삪�s���ēV�c���h�����ĉꖼ���ɑދ�������Ȃ��ɒǂ����܂�A�����V���ȗ��̏d�b�ł���l���鎑���ދ����ɓ������ĉʂĂ��i�����̐킢��❡�j�B�j�R�ח����O�̂T���S���ɂ͈����ׂ��A��ؐ��V�ⓡ���N���i�@���������q�j�����s�W�O�O�l��I���čא쌰���A�����R�ɖ铢�������卬�����N���������͉̂����ł͂��������A���̓y��A���X�A�R���A�ԏ��Ȃǂ̐w�͂�������Ǝ��_�����Ė铢�ɔ����Ă����̂œ쒩�R�̗�҉�ɂ͎���Ȃ������B���̂�����������̑�g���ƝD��������ے����Ă���悤�ŋ����[���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA���̖铢�Ō����Ɛ��������������Ɠ��@�����́u������v�ɂ͋L����Ă���B�u�������N�A�����U�m�ԁA�i�j�R�j�R��j�s�K�T���A���l�F�ȃe�R��j�Q�W�X�B�א쉜�B�i�����j�A�^�B�����i�����j�ȉ��A�R��m�ト���e�o��i�u�����L�v�ɂ͌o���j�g�̃X���m���j�w���惋�m���A��������铢�V�A�q���j�����V�e�ރm�����j���t�B�r���타���Ґ��m���Y�A���`�����߉����������A�������j�݃e�[�����T���V�݃��A�V�m��A���H��m�ԁA��n�Ӄ}�f���މ]�X�A���������r���타���m�R�����X�B�㕷�A�����ꖳ�L���J�A�n��n�嗪����惉���P���]�X�i���a���N�S���Q�U���̍��j�v�i�����͊����A�u�����L�O�v�i���{�ÓT���w��n�@��g���X�@���a�R�Q�N�j�����p�j�B����ɂQ�X���ɂ́u���]�A�铢���ᕂ����A��������j�e���Y�����x�N�]�X�v�Ƃ���̂ŏ�������Ă������Ƃ��킩��B�Ƃ��낪�A�V���T���Ɂu�`���A�����猰���A����o�ƁA�����������X�]�X�v�Ƃ���̂ŁA�S���ɂ͎��Ȃ��悤�ɂ����������A���ǂ��̎����r�����Ɏ��炵�߂��̂�������Ȃ��B�����āu�i�����́j���x�m��������m�y�叫��B�i�j�R�j�R���j���e�Ɋy���A�P�a�ȉ����А��ӏ����N�ĕ��q�A�D���g�׃V�^�������m�R�A���A�V���̃X�B�v�Ƃ���̂Ō��������Ԏ͂��܂�悭�Ȃ������炵���B��ؐ��s�Ƃ̐�ɔs��ĉ͓��E�a���̎�����C����A�ω��̏�ł͒��`���ɕt���ĒǓ��������Ǝv�����̊Ԃɂ��������ɋA�Q�A�א엊�t���������Ă܂��Ԃ��Ȃ��̂ɋ`�F�̑��叫�ɔC�������ȂǁA����n������������̗ǂ��ƍ����ߑ��̂Ȃ������̌����Ǝv���A�����ł͂��邪���������܂�悭�v��Ȃ��א�R�Z��i�a���E���t�E�t���j�q���̒��Z�i�ɂ����鐴���ɓŎE���ꂽ�Ɛ����������������i��❡�j�B�������A�L���ɂȂ����Ƃ͂����܂��܂��א�Ƃ���ۂƂȂ��Đ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ɨ����̎��������ɁA�����◊�V�ɂƂ��ď]�f���̋}���͗��t�Ɠ������炢�ɍ��̏o�����ł������ɈႢ�Ȃ��B

�}�Q�D��������̊G�}�B���a�����i���N�̒�j�̔w�����������i�_���j�ɋ`�F�R������˂����Ă����ʁB

�@�s�v�c�ɖ؟C�ɂ͖�����Ȃ������Ɠ`������B�������ɂ͓��i�㑺��V�c�j�Ɩ@���������q�i�����N���j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�G�{�����L�v�i�����}���كf�W�^���R���N�V�����j���]�ځA�ꕔ�����G�g��͉摜���N���b�N�I�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����S����A���q�Ƃ����Ɏ����Ɠ��p���]��E�y�������̎��ƂȂ����B�u�F�ˋ��L�v�ɂ͌�������R�N�ڂ̕��a�S�N�i1355�N�j�Ɂu������������C�e�y���j������R�g��v�������Ƃ��L�^����Ă���i��❡�j�B�V�c�`�傪�łт�����3�N/����N�i1338�N�j�ɖ��ǐe�����y���ɓ��肻�̌�A��R�͗͂��������Ƃ͂����A�܂��܂��c�}���R�x���𒆐S�ɈÖĂ����̂œ������Ƃ��Č��n�ŌR�ڎw�����Ă����̂ł��낤�B�܂��������A���]�i���쌧���ʂ��s�j�̒��������{�i�F���_�Ёj���ĉc���A��Ɋ����ׂ̋���ƂȂ�r����i��❡�j��z�邵�����Ƃ��u�S�]�j�v��u���쌧�_�Ў��@�㊪�v�i���_�E�ҁ@���a�P�R�N�j�Ɍ����Ă���B�N��͏����k�邪�A�����S�N/�����Q�N�i1337�N�j�Ɍ��������c�œ�R�Ɛ킢�i��❡�j�A���]�ł����c�����O���ő��c�����N�v��}������Ȃǒ�R�������Ă���i��❡�j�A���ꂩ��Q�O�N�߂��o���Ă���R�����S�ɂ͔r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂�������Ȃ��B�����̎�쏊�͌����̍��Ɠ����F���Âɂ������Ǝv���邪�A���c���ω�厖�������c�B�g�́u���n�i�������j�j����V�e���]��ʘH���N�V�A�ȃe�G�R�i��R�j�m�]���A���H���f�`�A�����n�k�R�m���]�ʘH���ٖ��j�V���E�g��V�A���z���������Ѓj�F���V�A���n�З̒n���p���r�����z�C�^���m�f�A���E�B�v�i�u��P�R��@���y�����ْ�i����v�i���c���ω�@���a�P�P�N�j�Əq�ׂ��̒n�̐��v���ɂ��ċ������Ă���B�m���ɓ��������n�����̖{���n�ł��鈢�g�H���Ƃ̘A�g�ŎR�x���̓�R����������ɂ͐����z�⑊�I�z���T���������̒n�͗v�ՂŁA��N�A���͂ȍ��l�ł��銦�쎁��e�ꂽ�Ƃ����̂������ԈႢ�ł͂Ȃ��̂��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓����Ƃ̊W�������ނ˗ǍD�ł������悤�ŁA�������́u��k����`�v�i��❡�G�א쐴���̍��ځj�ɂ́A�u�����P�O�N/���a�S�N�i1355�N�j�U��4���ɂ͓����̍א쐴���E���V��Ƌ��ɎO��@���r�̂��Ƃ�K��A���C���g���ďI�����k���Ă���i���r�m�����L�j�v�Ƃ���B���ɋ����[���L���Ȃ̂ŁA���T�����Č����Ƃ���A�u�i�Z���j�l���A�א쑊�B�i�����j�A���E�n���i���V�j�A���Y����㓙���ՁA�����C�A�I���V���B�v�i�u�O��@���r�m�����L�v�i���{���q�G�����I�v�P�R���@��펛�������������@1993�j�Ƃ������B�Ɏ��͎�������i��Ɏ������j�ŌY�����ɂ͕�C����Ă��Ȃ��̂ŁA�����^�╄���t���̂����A�Y�����̗��t�͂��łɑ��E���Ă���A�א�ꑰ�ő�X�A�Y�����𐢏P����̂͗��V�̒�̗��L�i�a�����Ɓj�̉ƌn�Œ��q�̗�������ł��邪�A���̎��͂܂����܂�Ă����Ȃ��B���͎�͏]�܈ʁA�E�n���͏]�Z�ʑ����ł��邩�琳�܈ʈȏ�̌Y�����ɑ�������l���́A��͂�Ɏ��ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��̂ł���B�����炭�Y���Ǝ��������������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���W���P�O���̍��ɂ́A�u�����א�E�n���@���n�E�n���q�C�@�ꋉ���鉺�����B�Z�����l�����t��B�א쎮�����ꋉ�鉺�V������B�v�Ƃ���̂ŁA�����͂̂��錫�r�ɁA�R���̂��߂Ɉꑰ�����Ċ��ʏ��i�̑��k�ɗ����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���̔N�̂Q���ɂ͑������~�ƎR���������s�ɍU�ߓ������_��i�����Ȃ��j�̐킢�i��❡�G�}�R�D�j������A��ɏq�ׂ��y���̓�R��|�����邽�߂Ɏl���ɓn��ȂǑ��Z�Ȏ����ł����������A���̐��ɂ𗘗p���č���̂��Ƃ��g�͂Ƃ��h���m�ŕ��C�ɓ����Ĉ�����k����ȂǁA�����ꑰ�̊Ԃ��ꗂ��������悤�ɂ��������Ȃ��B���̈Ќ���ۂƂ��ƌ����Ɉꑰ�ƍs�������ɂ��Ă��錒�C�Ȏᕐ�҂̃C���[�W�ł���B

�}�R�D�_�썇��̊G�}�B�E�[�ɂ͕��킷��쒩�R�̎R���t�`�B�i�G�}�̎t���͌��G�g��͉摜���N���b�N�I�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�G�{�����L�v�i�����}���كf�W�^���R���N�V�����j���]�ځA�ꕔ�����G�g��͉摜���N���b�N�I�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��낪�A���ꂩ��T�N�A�Ɏ��͎]��ŋ}�����Ă��܂��B���ǐe����Ղ���B�̋e�r������̓�R�����剻���A���R�`�F���炻�̓����𖽂����ď����̂��߂Ɏ]��ɉ��������ۂ̏o�����ł������B���̗l�q���L���Ă���̂��u�����L�v�ŁA�����@�̌䗿�����쒲�B�́g���엿���h�Ɏw�肵�����߂ɁA�����M���ւ����Ƃ����̂ł���B��삪���З̂���R�����ȂǂB����g���ρh�͂��łɍs���Ă���A�Ɏ����������ʂȂ��Ƃ������Ƃ͎v���Ȃ��̂����E�E�������A���̖��̗l�q�͋ɂ߂Č���ŁA�̂��R��������̂悤�ɔM���Ƃ���������́A�u���ƕ���v�̐����̎���f�i�Ƃ�������̂�����B�g���ƒn�h�Ƃ��������̕\���͑o���ɋ��ʂł��邾���ɂȂ�����ł���B�܂������@�̌R�����~�Ղ���l�q���A�u��X�F���v�̍��i��❡�j�̓�ؐ����̉���ɂ��ʂ��A�u�����L�v�̍�҂��������Q�l�ɂ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�u�����l�N�L�v�̋L�q���܂݂������ĈӖ��[�ł͂���B�������A�����ʼn����d���̘b�������Ԃ����Ƃ���őF�Ȃ����ƂŁA�ނ��낱�ُ̈�Ȏ����P�Ȃ�a���Ȃ̂��ǂ����̕��������[���̂ł���B�Ɏ��ƂƂ��ɉƐl�̍s�g�|�����������Ɏ��S���Ă��邱�ƁA���̑��̋����킹���l�X�͖��ɂ͕ʏ�Ȃ��������ƁA�Ɏ��̒�̎��V���Q������̂W���W���ɋ}�����Ă��邱�ƂȂǂ���w��ɉ����A�d�߂������̂��^�����Ƃ��ł���B�G�߂���H���łƂ����\�������邾�낤���A���猩�Ă��ŎE���ꂽ�Ƃ���̂��Ó��̂悤�Ɏv����B�S�N�O�ɂ͑������`���i�����Ɂj�ŎE���ꂽ�Ƃ����\�������Ă���A�܂��܂��l���ɂ�����쒩�R�Ⓖ�~�h�������A���叫�Ƃ��ċ�B�����̒��O�ł��邱�Ƃ���������j�~���邽�߂ɔ��ΐ��͂̉��҂��Ɏd�g�܂ꂽ�̂�������Ȃ��B�����͓ŎE�Ƃ����Ă��A�ǂ̂悤�ȓŕ����g�p���ꂽ�̂��s���Ȃ��Ƃ��������A�ł��L���Ȃ̂���i����j�Ƃ������̉H�����璊�o����g��Łh�Œ��`�ɂ��g�p���ꂽ�Ƃ����B�����ԁA���̐��͓̂�ɕ�܂�Ă������i�����ł͐�ł̂��߁H�j�ŋ߂̓p�v�A�j���[�M�j�A�ł���Ǝv�����Œ�����������i��❡�j�A�ł̎听�����X�e���C�h�n�A���J���C�h�̃z���o�g���R�g�L�V���ł��邱�Ƃ����肳�ꂽ�B���ɋ�����ა��̐_�o�łŎܔM����m�o�ُ���Ƃ����̂��u�����L�v�̋L�q�ɍ����Ă���B�A���̃g���J�u�g��L�m�R�ނȂǂ��p����ꂽ�炵�����A���̌��ʂɂ̓���������K�����������͂��Ȃ������Ƃ����B�܂��A���Z�x����f�������Ȃǂ����łɒ��N�ȂǂŎg�p����Ă������}�����ł͋��x�̏�����Ǐ���̂������ŔɎ��́g���ƒn�h�̏Ǐ�Ɋ܂܂�邩�ǂ����͂킩��Ȃ��E�E���Ƃ͋M�Z�����̃T�X�y���X���o�Ɉς˂邵���Ȃ��̂����E�E�Ƃ�����A���̔Ɏ��̕s���ȓڎ��ɂ���ė���n�̒����͂������Ȃ��f�₵���̂ł���B

�}�S�D����n�n�}�̈ꕔ�B�y�א��T�A���R���O�䎛�ɔj��z�̍����Q�Ɓi��❡�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�{�����ڕ����v�i�����}���كf�W�^���R���N�V�����j���]�ځA���H����G�g��͉摜���N���b�N�I�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ݂ɁA�u���ڕ����v�ɂ��A����ɂ͂S�l�̎q�������邪�����������R�l�͑����Ɏ��S�����̂����̂Q�l�͑m�ЂƂ������Ƃ������Ďq���͓`�����Ă��Ȃ��B�����ɂ͌n�}��S�l�̎q����������̂̐}�S�D���悭����ƁA�Ɏ��i���͑c���̎q�j�A�Ǝ��i���͘a���̎q�j�A���V�i���͗���̖��q�j�A�����i���͑c���̎q�j�Ə������ŋL���ꌰ���̎��q�ł͂Ȃ��悤�ɂ����Ď���B���̐^�U�͕ʂƂ��Ă��A�����n�ɔ�ׂ�ƁA���̌R���̗͂D�z���Ƃ͂���͂�Ɍ����̊g���肪���܂茩���Ȃ��̂������ŁA��������Ŗ��q�̐������������A�����S�N�ɂ͔Ɏ��A���V�Ɨ��đ����Ɏ����Ă��܂����̂͑傫�ȒɎ�ł������낤�B�ЂƂ�c�����Ǝ������͘a���̎q�Ƃ����̂���������ق��͂Ȃ��B����ɋ����͂��̌n���͑�X�A������𐢏P�����B�ƂƂ��đ������Ă䂭���ƂŁA�����̒�Ƃ��Č�̔���ŗ��V�ɐs�����ł���Ă����������͂Ȃ��̂����A�]��������グ��ꂽ�����Ŗ��{�̈��t�O��䋟�O�Ƃ��Đ����c�ꂽ�̂́A�����Ƃ̐킢�����F�͋`�F�⍲�X�ؓ��_�Ƃ̎���ɉ����]�V�Ȃ����ꂽ�����ŁA���V�ɗ���n�i�a���n���܂߂āj������₵�ɂ���悤�ȈӐ}�͍ŏ�����Ȃ������̂ł��낤�B�u�א쐴���ƍא엊�V�v�i���y������Q�P���@���c���ω�@���a�R�S�N�j�Œ��҂̒��F�M�j���u�i��N�́j�厡���N�i1368�N�j�`�������̎��A�א�ƈ�去�����V���Q�����A���V�͉����A�Ǝ��͂���ɑ��������̑���߁A�i�a��N�i1376�N�j�ɂ͓��l�ƂȂ�A���l�N�ɂ͓���Ǔ��̋I�ɍ��叫�R�ɂȂ��Ă���A�����ė��V�͐����̍�����ł��D�����Â��Ă���B�����ɑ���S�������l�ɂ����߂��̂ł��낤�B�v�Əq�ׂĂ���B�����̏��q�Ɠ`������g���Î��ہh�i��❡�j�����]�̐Γc��ɗ������тĐ����ł����̂��]����ł��闊�V�̉���Ȃ���Γ��ꊐ��Ȃ��������ƂŁA���V�̉��̑傫������b�Ƃ������悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ǝ��̒��n�͐퍑������A���R�̌䋟�O�Ƃ��Ė��{�ƂƂ��ɑ���d�˂Đ��o�Ɏ����Ă���i��❡�Q�Ɓj�B���̋P�o�i��❡�j�̗{�q�ɓ������̂��א쒉���ŁA�ۂǂ��������������փ����̐킢�œ��R�ɂ��ČF�{�˂̑�喼�ƂȂ����B�{�M�߂��א��꤂����̌���ł��邩��A�c�m�`��͘a�����Ƃ̗{�q�ƂȂ����א쓡�F�i�H�ցj�Ɍq������̂́A�n�}��͗��嗬���B�Ƃ̒��n�Ƃ������ƂɂȂ�i��❡�̌n���\�Q�Ɓj�B�������{�̒��j���Ȃ��������n�̊Ǘ̉Ƃ₻�̗��ꂪ�قƂ�ǒf�₵�A�䋟�O�ōׁX�ƌ�����ۂ��Ă������B�Ƃ�������{���\���閼�����̖����ƂȂ�Ƃ́A�܂��ɉh�͓]�ς͐��̏K���Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�}�S�D�m�g�j��̓h���}�u�����L�v�̍א쌰���i��:�X���W�k�A�m�g�j�A�[�J�C�u�X���j�ƁA�����̍א��꤁iWikipedia���j�B

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��