��C�����L�E�E�E�V���\�O�i�щ��j�O���A�G�g���I�B�����̎��A���]�䕔���e���J�����q���g�҂Ƃ��Ęa������Ɉ��Ĉ��g�]��ɘ��O������������A���x�㗌���ׂ��A�y���ꍑ���������ׂ��R�𖽂�����Ɖ]�ւǂ��A�����Ȃ��̂Ɍ܋E���̕����Z���P�l��g�đ�a���[���G���A�O�D���[���G�����R���Ƃ��Ĉ��g���ɔ��������ށB�ї��P���̕��l���l��g�ċg�쌳�t�A�����엲�i���R���Ƃ��Ĉɘ����ɔ������B���O����̕��O��l��g�����c���Y�G�Ƃ��R���Ƃ��I�{��E�q��ѐ����A���c�����q�эF����𢮦�g�Ƃ��]�ɔ������B�R���ďG�g���͐�B�ݘa�c�̏�Ɍ�w���������ʂӁB���l����\�l���A��a���[���G������B��̉Y���o�D�݂āA�����ܓ��ɒW�B���ljY�ɒ��ĕ��D�𑵂ցA���g�̍��y�����ɒ��ʂӁB�O�D���[���G�����͒O�g�̕����𗦂��Ĕd�����o�ĒW�H�̊≮�ɏ�A��a�a��̕����W�H�̏F�{�ɒ��w���Ĉꏊ�ƂȂ�B�����̕��Z���P�l���蕪���Ĉ��g���֏o�w���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���̕��͈��g�̕��{�A�ؒÂ̏��z�ĎO�D����̕����A�����I�Ɏ炪��A�����֔V���q��u�ꂯ��B���̏�Ȃ�Δ\�����҂����Ēu��B�a�B�G���A�l���̑啺�����Ĕ��������U��ǂ��ׂ��A�G����舵����ď�𖾂����钆�̕��m��y�����֑���B���̊֔V���q�͓G���Ɏu����R������Γy���ɂĎ��E�����ށB����B�E�q��͌��e�̊��{�ɍ݂���吼���n�ɂđʼnʂ��B���ĖؒÂ̏闎���̌�A��a�G���͈�{��֎挜��U�ʂӁB�O�D�G���͊�q�̏�֎悩���ʂӁB�E�E�E�i❡�ɑ����j�@�@�i�H�ďG�g���A�l�������L�G���V�\�l�j

��C�����L�E�E�E�V���\�O�i���сj�O���A���e�g�҂��ȂďG�g���֘a������ǂ��A�G�g���l�����o�鎖�������������đ�R��n�����B���e�����Ċ������邱�ƂȂ�Ύl�����狑�̔����Ȃ��B��Óy�����͌��v�̒n��B���ɘ��̓��A�쑽�E�F�a��S�̊ԓ���H�̒��͗H�J���j�ɂ��Ę̍��̕�����n��B��ɏ��R�ƂĎO���̎R�z��؏��ɂ��Ĉ�v�̎�鏊�A��v���߂ׂ��炸�B�����̌ł߂Ƃ��Ĕ����̒����ɁA�g�Ǎ����i���Z���B�������g�̓���A�߉ϊC����S�͌�陒�̒n�Ȃ�B����ɍ��]�䕔�e���邵�đ��ł߂��Ȃ��B�v���C������썪�b�̉Y�Ɏ��Ĉ���H�̒��͑�؏��ɂđ�R�Ɖ]�ӂƂ��J�ƂȂ�ɑ��炸�B�b�̉Y���y���̊Ԃɖ�X�R�Ƃď\���̊Ԑl�ƂȂ���R�ł̎R�z�֖�B�C���\�֓G�œ��鎞�͓y�B�������k�q�M�e�ꖜ�P���𗦂čb�̉Y�ɏo�Đe�ׂƗ͂������h�킷�ׂ��ƌv���ށB���Ė����B�吼�͓y�B��莵���̎R�z��B��؏��ɂĎR��ɓ邴��҂͈�����s���ׂ��炸�B���e�A���̑吼���o��Ƃ��ĎO������ێ炷�B����l���̒��Ԃɍ݂Ĉꍑ�̔@���B�吼���n���a�B�̉͂̍]�ܗ��A���]����c�֘Z���A���B�̐������㗢�A���B�̘e��֏\�ꗢ���ꂠ���B�]�B�A�c�̏�͈��B�̘e�����ÂЂĎO���̎R�z��B���e�A�v��݂Ē��]�䕔�E���q�тɈ���P�l�Đ�����炵�߁A�e��璷�]�䕔�V�E�q��тƗ͂������吼�W�̉H�����炵�ށB���]��̍��쎁�͌��e�̎��j��{�q���Ƃ��Č��͂�����ܘY���Y�e���Ɖ]�Ӂi�ܘY�͍���̒ʖ��Ȃ�j�B�����A�������̏�ɍ��g�r���q�����P�l���ȂĎ�炵�ށB���e�͔����P�l���Ȃđ吼���n�̏�ɋ��đ������łӂ��B�R���Ď]�B�\�̐��҂|�ɁA�]�B�����̌R���킸���Ĉ��g�̍��ɕ����̂Ɍv�s�ꂸ���Ď~�ʁB���B�ؒÁE��q�E��{�͍��̜A�n�ɂ��ď�����p��ɗ����炸�A�G�����̌��j�Ɉ����������������ׂ��Ɩ�B�@�@�@�i�y�B���e�A�l�������̋L�G���V�\�l�j

���e�L�E�E�E�E�E�M�Ď]�B�\�̌䔭���͍��~�߂��A���B�ؒÂ̏�։��B���g���̒n���ɂ͉H�v�n���������A�㊪���̎藧�Ȃ�ׂ��l�Ȃ��B�@���l�]�B�A�c��U�߂̍��A���̐ߏ��ֈ������ꍇ����D�����ɁA���Ă̕]�c���Ⴕ�āA���O���苋�Ђ��Ȃ�B�k�ɘ����͖ї��a����ɂāA��Ë��q�̏���U�����A�����q����肽��B�ؒÂ̏�哌���֔V���q�A���̏��ӗ�����A�֔V���q�͍����֑œ��肽��B���̊֔V���q�A���g�n���̎��Ȃ�B�����悫�҂Ȃ�Ɉ˂āA�v�����������ۂɂȂ��A�Ɛl���O�ɂ��ď��a������B�R��Ɋ֔V���q�A�����I�Ɏ�̉��Ȃ�B���Ɉ˂Ėؒ��ď�̍��A�I�Ɏ�Ɖ]�ʂ��A��[���a��ڌ��v���A�@���l���g�����ς݁A�{����茭�͌䒉�ߒv���ׂ��ƁA�����蔤�d�点�\���R�A���e���t�����ЁA�ނ��̋`�K�肽��ׂ��Ǝv�ӂȂ�B�ؒ×���̌�A��̋{�̏�w�Ă�ׂ������A�����Ȃ��A�����C���̏�ɂ����𗯂߂��B���ɂɑ�p�̋|��̗����������͂����B�ނ��ނ��ƍ�����A���鎖�AূɂĎv�Г��肽��B���l�̓�S����ҁA�ȗ��ƂĂ����~���炸�ƂāA�M�e�z����A�Y�˂ɂĕ���点����Ȃ�B�M�Ė��A�֔V���q����E�q��́A���e�������ɂ��肵���H�v�n�ɂĉʂ��ꂵ�Ȃ�B�E�E�E�i❡�ɑ����j�@�@�@�i���}�l�֍~�Q�̎��G���V���j

��������E�E�E�E��A���}�G�g����蒷�@�䕔���z������A���g�E�y�������m�s�d��A�ɘ��E�]���グ�\���ׂ��ނˋ��o����B���̎����e����Ԏ��ɁA�a�B�ꃖ���i��d��ׂ��|���t�����B�M�͐w���Ƌ����B��a���Z�i�G���j�ǂ́A�O�D���Y�i�G���j�ǂ̗��叫�ɂāA�l���Z���ɂĈ��g�֓n��A�ї��a�O���ɂėa�B�֑œn���B���̎����e�����g���n�֓y�����ŏo�Ēi�w�j����B

�@�@�@�@�@�@�@�@��A�a�B���q�̏�́A�����O�ؗ�����A���q�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@��A���B�ؒÂ̏�A�����ӁB���ɂď钆�̐l���y���ւ������鎖�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��A���B��q�̏�A����ӁB���ɂď钆�̐l���c�炸�y���ւ�������B���̔@���̗l�q�ɕt�āA���B�E�a�B�����̏��鋤�A���X�����ނ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@��A���B��̋{�̏�A�\�����ӁBূɂČ䈵�ɂȂ�āA�y���ꃖ�����e���։����ꑊ�ςގ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���P�R�N�T���A�l���֓n�镺�D�╺⋕⋋�����m�F������A�T�����{���珇���A�R�����l���ɓn�C�������B���ɕ��D������z�A�������\���l�ɋy�ԑ�U�������ł������B�G�g�͘a��ݘa�c��ɐw����đ��w��������A���т����т̖��n�Ɍׂ������т₩�ȍb�h����w���ɍʂ�ꂽ�K���������R�����ւ炵���Ɍ��������B����̌��e���h�l���̃w�\�h�ƌĂ�锒�n��{���n�Ƃ��Ĉ��g�A�]��A�ɗ\�R�����ɂS���̌R���U���������A���U���������߂ɑ��͐���d������͂͂Ȃ��A�܂��e���̂��ԂƂ���R��͂ł˂������Ă܂��Q�N�ɂ������Ȃ��ŁA�c��͍r��A�敾�����������l�B�̎u�C�����������͂Ȃ������Ɛ��������B�������J�����q�̌��t�����A���̗l�ȓy����Ɍׂ���u�Z�ѐꕅ��Ė������ȂĒԂ�W�߂Ē����v�i��❡�j�Ƃ��������̂ŁA�M���ȗ��̐������ꂽ���K�R�Ƃ͔�Ԃׂ����Ȃ��n����h�����h�̎p�ł������B�y�����������q�ɑ���G�g�̜���������R���ʌR�̂قړ����㗤�͏\���\�z�ł����̂ŁA���ۍ��şr�ł����邱�Ƃ͍l�����Ɂi�܂��A����͓��ꖳ���j�A�u��C�����L�v�ɋL�����悤�ɁA�ŏ����畡�G�ȎR�ԕ��ɗU�����݂Ȃ��珙�X�ɗ͂��킢�ł䂫�A�Ō�ɓy���̍��������n�t�߂̖��Ŏ��Y����������𗧂ĂĂ����悤�����A�R�t���c�����q��Ղ����B���̏G�g�R�ɂ͑S���ʗp�����A�\�N�������Đ����������l�����e���킸���ꌎ���炸�ň�C�ɒǍ��܂�Ă䂭���ƂɂȂ�B�܂��Ɂu����̖��̔@���v�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɏG�g�R�̓n�C�̗l�q��Z�߂��B�����o�H�͈ꕔ�A����ɐ��������Ƃ��������̂ŎQ�l���x�ɂ��Ē��������B

�@

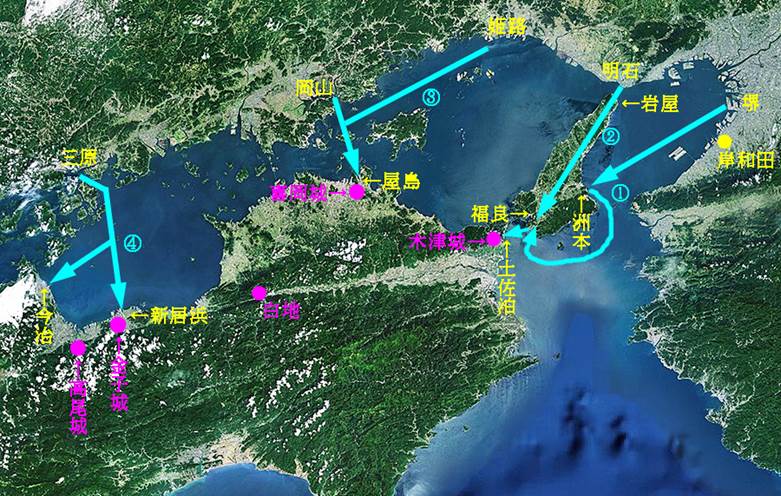

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����g���ʌR���@�@�H�ďG���R���i�E���T�������j�G�����W�H�F�{���W�H�������y����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A�H�ďG���R���i�O�g���j�G�����W�H�≮���W�H�F�{�i���H�j�ŏG���R�ƍ������W�H���ǁ��y����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���]����ʌR���@�B�F�쑽�G�ƁA�I�{�ꐳ���A���c�F���Q���R��i���O���앺�j�G�d���A���O���i�������j�������Y

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɗ\���ʌR���@�C�����쌳�A�A�g�쌳�t�i�����W�������j�S���G�O���A���|���C�������A�V���l�i�V�ԁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA���{�ɏ㗤�������g���ʌR�́A�܂��A�^����ˎ�̋��鉪�����ח������A�����ē����֔V���q�����̏|�Ă���ؒÏ�ɔ������B�ؒÏ�͌��X�A�����ق̎���ł��������y���R�̐N�U�ŒW�H�ɓّ����A�l�������̍��́A���e�̗{���i�v���e���̖��j��W�葁������y���ɐb�]�����֔V���q������Ă����i��❡�j�B�֔V���q�͍b�㕐�c���̏o�ŁA�e��̕��c�M���Ɠ��l�A�O�D���c�̎���Ɉ��g�ɓ����ČK����ƂȂ����B�ׂ荇���V�J���P�Ƃ͗̒n���N�������ēn�荇�������Ƃ����������i��❡�j�A��т��Č��e�ɏ]�������ߏl������邱�Ƃ��Ȃ��O���̖ؒÏ��C������Ɏ������̂ł���B�������A�U���̑�R�Ɉ͂܂ꉇ�R�����҂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��p���Ȃ��A�����ڂɂȂ��ĖL�b�R�ɏ]�R���Ă����f���H�̓����I�Ɏ�i�s���j�ɐ�������ĊJ�邵���Ƃ����i��❡�j�B�i���̋I�Ɏ�͌K���ɋ߂�������i��❡�j�̓����̏��Ƃ͕ʐl�Ɖ]���Ă���B�j�@�������G���Ə���Ɍ����������Ȗ��������Ƃ��h�������h���e�̕������鏈�ƂȂ��ė���҂Ƃ��Č�ɓy���Őؕ�������ꂽ�B�قƂ�ǒ�R�������y���Ɉ����グ���͍̂��@�䕔�e�ׁi�����j��g�c�N�r�i�͎R��j�������Ȃ̂����A�O�l�䂦�Ɍ���́g�������߁h�ɂ��ꂽ�̂��낤�B�`���ł��錳�e���b�̋v���e�����t���Ă��Ȃ���A�ǂ����Ă��̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂��A�������ɔ�߂�ꂽ���R���������̂�������Ȃ������͒m��R���Ȃ��B

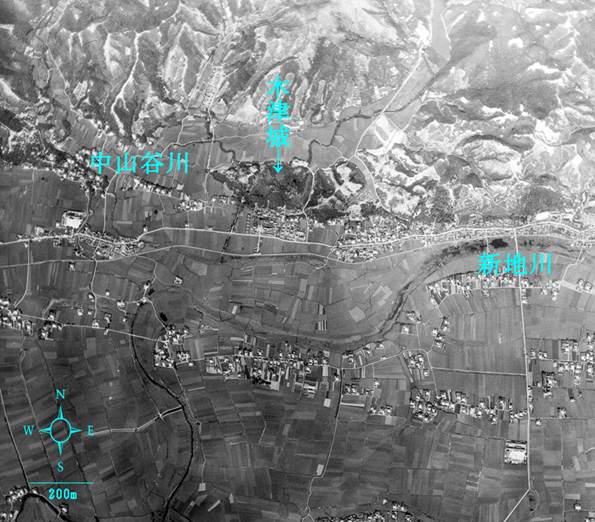

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃��m�N���q��ʐ^�͏��a�Q�Q�N�̖ؒÏ�t�߂̗l�q�B�����̓˒[�ŏ�̑O��͒Ꮌ�n�Ɉ͂܂�A�Ȃ��Ȃ��̗v�Q�̒n�ł��������Ƃ��킩��B�������A��ؐ����̐̂Ȃ炢���m�炸�A���̂悤�ȒP�Ƃ̏����łU���̑�R����������͓̂y�䖳���Șb�ŁA�ނ���W���Ԃ��悭�����������������Ƃ̕����]�������B���͏�̂����k���ɍ������H�̖�C���^�[�`�F���W���������n�`���傫���l�ς�肵�Ă���B

�i�q���摜��Yahoo�n�}���g�p�B�g��͉摜���N���b�N�I�j

�i�q��ʐ^�͍��y�n���@�i���a�Q�Q�N�j���g�p�B�g��͉摜���N���b�N�I�j

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��