南海治乱記・・・(❡より)香西伊賀守が居城より四里の行路なれども海越に(喜岡城が)見ゆる所なれば此城の燧の上りたるを見て城中の旗を下し、敵来らば降を乞んと用意す。しかる處に黒田孝高、山田郡の郷人を招き来らしめて当国の事を問しむ。郷人が曰、近年国中悉く土佐方に降参して残る者なし。大名には香川信景、香西伊賀守也。人数三千づつも持つべけれども近年の戦ひに死亡して半にも及ぶべからず。土佐方には西長尾の国吉甚左衛門、組与力一千餘人、当郡の山分植田の郷に元親、新城を築き名代として長曽我部右兵衛尉を城主とし、細川源左衛門尉を副将として指し置るる。元親の扈従組百人、凡覚への士三百人、総兵一千五百餘人を込め置て、元親は阿波の大西邑白地の城に居玉ひて後援をなすべき計とこそ承り候と申しかば、左あらば見分して植田の城を攻むべしとて、浮田家の兵将五頭五千餘人を相具して、孝高見分の為に発向す。其路次に由良山の城兵共、敵の来るを見て城を捨て迯去る。夫より池田の城も敵の旗を見て逃去る。孝高北(にぐ)るを遂て植田郷に入る。其他勢を見分あって早々引上げる路次すがら、少々放火し牟禮高松に還り玉ふ。其時、城中より敵引取るを見て細川源左衛門尉、前田平右衛門尉二人、鉄砲二百挺づつ出して跡を慕ひ行くと云へども敵は戦を好まずして引取る故、勝負は決せずして帰る。然れども其武武邊の心ばせ由々しき故に、元親称美あって感状を賜ふ。

黒田孝高、翌日諸将に云て曰、当国の敵を聞くにはかばかしき者はなし。国中の痩城ども攻落たりとも其功に立つべからず。長曽我部は阿州に居る事なれば先づ阿州へ行き大和秀長に対談し土佐方の兵を攻め撃つべし。阿州の敵落居すれば讃州の敵は戦ずして分散す。無用の所に力を竭し戦ひをなしても益なしと申されしかば、各此義に同じて阿波の国へ赴き玉ふ。

元親、計謀を回らし其身は阿波の大西邑に在て讃州植田の城を築き、池田、由良山につなぎの城を築き餌兵を措て、敵の大軍を誘引し根田の狭阨に入て城を攻させ、元親阿州より神内の鯰越をして兵を出し軍を分けて間道を回し敵の前を撃ち後を襲ひ、夜軍を用て其隙に乗じ勝を究べきと計して、孝高智将なれば其謀を察し植田の城に趣ずして阿波の師に加はり玉ふこそ由々しけれ。元親も亦、植田城の見分し玉ふは黒田孝高なりと聞て酷だ歎じて曰、備前の浮田は大兵を揚て侈るべし、仙石は去年引田の戦ひに負て怒るべし、両将を誘入れて植田の城に迫らせ我阿州より出て方術をなし、日来修し得たる軍功を顕し上方の眉目にせんと計りしに、思はざりき黒田官兵衛と云ふ古兵に見知れて我が計を水になしぬるこそ本意なけれと申されぬと也。 (備前播磨の軍将、讃州に出陣の記;巻之十四)

元親記・・・・・天正十三年の夏、四国へ御手遣あり。元親卿は阿州羽久地の城に居給ひて、諸方への手遣し給ひしなり。先づ讃州ゑ上勢差向けらるると聞へしに依て、手端の植田の城を専にす。この城は南に深山、逢来口は深き谷なり。後巻等のため、山つづき手寄よき所なり。元親此所にて一合戦すべきとて、城主同名右兵衛に、又加番として小性分百人、細川源左衛門大将にて差籠る。都合侍三百人なり。上勢植田表へ手遣の一左右次第に、山伝ひ人数を繰廻し、夜討の手立にして打崩すべし、との評定相極められたり。上勢は矢嶋よりをり立ちて、植田表へ差寄る。早この註進を羽久地へ申来る。元親卿は、御巻の手立を、兼て見せては悪かりなん、先づとくと陣をとらせ、大方仕度をも付け候時分、打ちよせ合戦すべきとの評義なり。敵にはこの手立を聞しやらん、植田表へ働くといへども、谷口へも指寄せず、矢嶋へ日帰に引取る。この時小性分、付立ち戦す。然れ共、敵は合戦すべき躰も見へず。在々民屋に放火して引きしなり。細川源左衛門・前田平右衛門、この時にかせぎ、元親卿聞届けられ、両人に感状遣されたり。

扨て讃州表の御発向を差止められ、阿州木津の城へ廻る。阿波分の地方には羽久地より程遠く、後巻等の手立なるべき様なし。如何様讃州植田城攻めの刻、この箇所へ引請け一合戦を好み居られ候処に、兼ての評義相違して、無念がり給ひしなり。北伊豫分は毛利殿請取にて、先づ金子の城を攻落し、城主金子腹を切りたり。・・・(⇒❡に続く) (太閤様へ降参の事;巻之中)

南海治乱記・・・阿州大西本道より讃州へ越る山路(香川信景、土佐元親に降するの記;巻之十より)

●大西本道・・阿州撫養の海邊夷村より伊豫境大西佐野村まで廿一里

●大阪越・・阿州板野郡吹田村より大阪越国境まで一里。讃州大内郡引田郡坂本村まで山阪一里。此所より上代四国巡見の勅使道あり、同前道後を分つ。駅所あり、今に馬宅と云。

●黒谷越・・阿州板野郡大西本道より黒谷越国境まで二十四町。讃州大内郡引田郷川俣村へ出る。

●宮河内越・・阿州同郡本道より宮河内越国境まで二里十二町。夫より讃州大内郡引田郷雁居川村へ出る。

●日開谷越・・阿州阿波郡本道より日開越国境迄四里。讃州寒川郡富田郷大楢村へ出。国境より鶴羽浦へ四里。

●曾江谷越・・阿州美馬郡岩倉本道より曾江谷越国境四里。讃州寒川郡長尾郷中山村へ出る。又大窪寺越也。志度浦へ六里、同三木郡中山村山田郷十河へも出る、大山越とも云。

●大瀧寺越・・阿州美馬郡脇の町本道より大瀧寺国境まで二里。讃州香東郡安原郷加羽川へ出る。笑原郷東浜へ八里。山田郡植田へも出る。牛馬通ぜず。

●郡里越・・阿州美馬郡郡里村より国境まで二里。讃州香東郡安原郷内羽村へ出る。笑原郷東浜へ八里。

●重清越・・阿州美馬郡重清村本道より国境まで一里半。讃州香河郡の川上へ出る。笠居郷本津へ六里。

●太刀山越・・阿州三好郡池田本道より太刀山越国境まで二里。讃州綾郡山分中熊村で出る。境目より松浦へ九里。又宇足郡山分中通へも出る。宇足津へ十里。又那珂郡山分七ヶ村の内塩入村へ出る。

●晝間山越・・阿州三好郡晝間村本道より国境まで一里卅町。讃州那珂郡山分七ヶ村の内山脇村へ出る。境目より丸龜へ六里半。

●箸蔵越・・阿州三好郡池田本道より箸蔵越国境まで二里。讃州三野郡山分財田石野へ出る。牛馬通ぜず。境目より詫間へ六里半。

●西山越・・阿州三好郡西山本道より国境まで二里半。讃州三野郡山分財田内入日村下篠村へ出る。牛馬通ぜず。

●野地内越・・阿州三好郡佐野村の内野地内より国境迄一里半。讃州豊田郡山本郷河内村へ出る。境目より観音寺へ四里半。

●キニタガ峯越・・阿州三好郡佐野村本道より国境まで一里。讃州豊田郡和田郷海老救村へ出る。境目より観音寺へ三里半。以上讃州の分也。

●伊豫境・・阿州大西の内佐野村より国境まで三十二町。

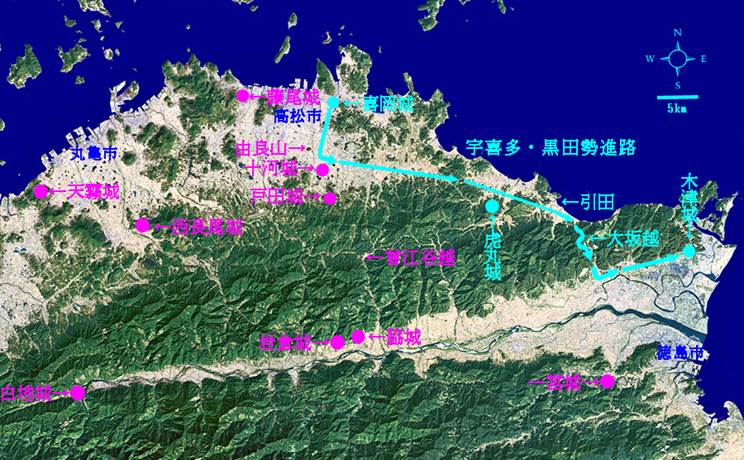

高松城(喜岡城)を落とした秀家・孝高勢は南に進軍し山田郡において郷人を招いて国の情勢を聞いた。香西、香川など讃岐の国人六千人に加えて、西長尾城に土佐の国吉甚左衛門が一千人、植田城(戸田城)に戸波親武の一千五百人ばかりが籠もっているとした後で「(国人は)近年の戦ひに死亡して半にも及ぶべからず。」と志気は必ずしも高くないことを正直に報告する。また元親は後方の白地で各軍を分散させて援護する作戦だと間者の如く喋るところなど、頑強に元親に抵抗した十河城も近く、国土を蹂躙された讃岐人にとって秀吉軍は解放軍にも等しく何事にも協力的であったのだろう。複雑な山間の地形に大軍を誘い入れ夜討ちして前後から攻撃をかける元親の秘策も「恐れながら・・。」と孝高に注進する者もあったかもしれない。降伏後に元親は孝高が軍師であったことが不運なり、と嘆いたというが、国人を次々と騙し討ちし寺社を焼き正義なくして侵略した者に人心が靡く筈もなく敗軍の原因はむしろ元親自らに内在していたとも言えよう。孝高は、試みに由良山から植田方面に軍を進めるも、追えば逃げ、返せば仕懸けてくるという繰り返しで、やはり山に誘い込こませる意図が歴然と見え隠れする。挑発する植田勢を軽くいなしながら高松に帰り熟々思案するに、一は大軍の力を借りて力押しで目前の植田城を蹴散す、二には西に進んで香西方面に打って出る、三には讃岐勢は無視して東進し秀長軍と合流し元親の白地を一気に突く・・・権謀術数の長けた孝高は、この四国征伐の真の軍師は自分であるという自負もあり、烏合の衆に等しいような混成軍を相手にしたところで特段の手柄になる訳ではなく、元親が軍を分散して向かわせる計があるのならこちらは秀長軍と一塊になって総力で元親本軍を衝くのが短期必勝の上策であると即決し、”三の索”を採るに至ったのであろう。讃岐から阿波に通ずる道は上記の通りであるが、中央の曾江谷越が植田方面から脇町に抜ける最短路ではあるが、さすがに敵に囲まれた峡谷の一本道はかつて”津柳合戦”(⇒❡)の舞台となった所で危険過ぎ、ひとまず南海道を堂々と引田方面に進んで大坂越で木津に至り、秀長らと合議してから作戦を立てることにした訳である。一方、植田城(戸田城)に籠もった戸波親武(⇒❡)は、迫り来ると気負った敵軍の目前の転進に愕然としながらも為す所なく、ただ静かに見送るしかなかった。おそらく失望と安堵の入り交じる複雑な心境だったのではあるまいか?・・・この時、香西氏や香川氏、西長尾の国吉勢が総力を挙げて孝高らと対峙すれば、また面白い讃岐決戦の余地もあったのだろうが、元々、土佐軍は野戦を好まず、山間の切所に誘い込んで殲滅する戦法を得意としたため数倍を上回る敵と正面衝突するのを尻込みする内にあっさりと相手が通り過ぎてしまった訳で、土佐方にそれを阻止する有能な軍師がいなかったことも大きな原因かもしれない。

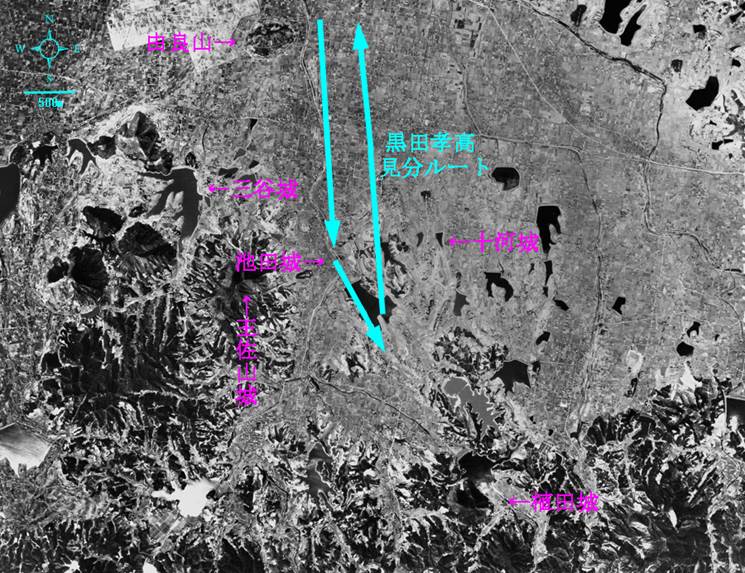

下側のモノクロ写真は、十河、植田付近の航空写真(昭和22年)。黒田孝高の見分ルートはあくまでも推定ではあるが、植田城(戸田城)は山間の複雑な地形の奥まった場所に築かれており、そんな場所におびき寄せられたのでは三方から攻撃を受けて”袋の鼠”になることを孝高はいち早く見抜いたに違いない。

(衛星画像は東海大学情報技術センター提供。拡大は画像をクリック!)

(航空写真は国土地理院(昭和22年)を使用。拡大は画像をクリック!)