南海治乱記・・・天正十四年十月廿八日、羽柴公より豊州大友義統を援んが為に讃州仙石権兵衛尉秀久、土州の長曽我部宮内大輔元親、十河民部大夫存保其の兵六千余人を以て豊後の国へ指遣さる。各々豊州に到着し大友居城佐伯の近所、上の原と云所に新城を築き義統に力を合せて籠城す。然して仙石氏より島津に書を送て羽柴公の命を奉行して曰く、島津こと九州に於て暴乱を為す事非法の至也。早く九州の戦を輟(とど)めて上洛し天下の政道に従ふべしと也。島津修理太夫義久、是を聞て嘲弄して曰く、我に王命を下し玉はば近衛殿こそ奉行し玉ふべきに何ぞや秀吉が分として我を下知すべけんや、今我九州を攻靡くと云へども豊州大友を退治せず、秀吉が援兵仙石長曽我部も府内に到着すと聞くなれば急ぎ豊州を追伐して武威を天下に揚ぐべしとて、島津中務太輔、新納武蔵守を先鋒として二万五千人を以て豊州南郷に打入る。相従ふ兵将は樺山・平田・佐多・伊集院・川上等は皆島津氏族也。本国を出て日州霧島が嶽に通夜し武運を祈る時、中務太輔が夢想に

うつ敵は龍田の川の紅葉かな

と見て大に悦び勇む事限りなし。

島津方、兵を三手に分て府内に発向す。武蔵守は志賀親安が居城龍田に押詰る。中務太輔は大塔梨尾に陣取て利光掃部入道宗魚が城、鶴賀を攻んとす。然して十一月十五日に先づ物見の兵を指遣はす。宗魚、城を払って打て出て島津方の兵数百人討取る。島津方は上方の援兵仙石氏長曽我部氏が事を常に聞しに因て、心にくく思て麁忽に戦を始めず。大友方は島津を恐て進戦せず。仙石長曽我部はは素より大友に力を合て相守り来春秀吉公御出馬を待つべしと御下知なれば島津を此に懸留て京都に註進し王畿の大軍の来着を待んとす。

少時(しばし)あって島津中務、我が家の諸将と相議して曰く、来春は秀吉下向と聞く、然るに何となく延々として在んは勇謀なきに似たり。此方より進んで戦を始め勝敗を決すべしとて十二月七日に利光が居城へ取かけ同十日まで昼夜のさかひもなく攻ければ、利光宗魚は攻口にて戦死し兵士は咸(みな)本丸に引入る。島津方も数日寝食を安んぜず、疲労て攻口を引上る。宗魚が家人、虎口の難を遁れて臼杵をさして引退く。仙石秀久は大友義統と牒合して利光が城の後詰せん事を議す。十河存保諫て曰く、敵は眼に余る大軍なりと聞ゆる。是より大河を越え此少数を以て後詰し平陸の戦をなすべき事は以ての外然るべからず、唯此壘を守て持固め、敵大河を越て来らば其所にて一戦も然るべき也。敵かかり来らずば兼て御定のごとくに御出馬を相待たてまつるべしと申されども秀久信服せずして又元親に通達す。元親も同意せずして曰く、此の少兵を以て大軍に向ふべき事良策に非ず。唯此陣城を堅固に持守て豊前より毛利家の大軍来るを待つべし。近日、豊後に入ると聞ゆれば此の両手の兵を合て相議し其宜きに随て合戦すべしと言ひ遣せしかば、仙石氏聴かずして曰く、各同心なくば我が一手を以て後詰せんとて早打て出んとす。元親、是を聞て無謀の戦をなすと云へども身方を捨つ事も成ず、殊に秀吉公の命を伝る本人なれば其令を受けずと云ふ事も如何なり、彼此に付て黙止がたしとて兵衆を出す。大友義統も同く打出て陣列す。

島津中務は利光が城を捨置て後詰の兵に向ひ、戦を以て懸る敵を誘んが為にや有けん、脇鶴村より先鋒を出し長曽我部元親と合戦を始む。元親、三千人を三手に分けて、一の先、桑名太郎左衛門一千人、二の先、信親一千人、三旗本元親一千人ともに三千人を以て相向ふ。土佐の兵、四国に名を顕たる者どもなれば此にて後を取らば九国の者に笑はれ恥辱を天下の人口に残す可らず、一足も引なと互に相励し身を塵芥に比して奮撃す。島津方は九州を靡て天下に旗を揚んと欲する時なれば猛に震て挑戦ふ。然れども元親、其の謀や能かりけん、土佐方の兵戦ひ勝て敵を伐崩す。島津方の二之手、佐古の口と云ふ所に押し出す。仙石秀久、先鋒には十河民部大夫存保五百余人、讃州先方の侍大将香西縫殿助(ゆいのすけ)、北條の香川民部少輔、寒川七郎、安富肥前守、大比羅伊賀守、三野菊右衛門、佐藤志摩介、同掃部助、羽床弥三郎、其外兵将たる者数十人、秀吉公の命を以て先陣に加る。日来百人連る者は十人十五人連て出ると云へども五百人も有なん歟、存保の兵と合して一千余人を以て先陣を勤む。各々武功を顕し秀吉公の高聞に達せんと其身を忘れて戦諍す。両雄相当り戦卒動揺し白刃相交へ天地を響し攻戦ふ。敵を川に追入て踏止る。

十河存保、弓矢の功者なれば彼我の虚実を察し、急ぎ仙石氏の陣に馳行き秀久に向て申さるるは、今敵の先陣敗る々と云へども実の敗軍に非ず。身方に引懸る謀なるべし、後陣の大軍村々に満て備たり。川のあなたに亦伏せ兵あるべし。必ず川を越し玉ふべからず。此の勝戦の勢を以て戦卒を引揚げ兵列を立直し陣を固ふして二の戦を待玉はば敵、川を越て来る事有るべからず。然れば身方の方便も仕安かるべしと申されしかども、仙石氏は素より勇猛にして怒あり。人の言をきき納ざる生付なる故に存保の言を用ずして大に怒て曰く、此勢を以て敵を逐撃せすんば敵亦持直べし、急ぎ川を渉て追伐べしとて自ら麾を取て進発す。存保諫るに勝へずして悪く笑て、今思知り玉ふべしと云捨て我が屯に帰り郎従数人を呼で曰く、汝等國に帰り嗣子千松丸を連て上京し、此時我れかく申置たる由を申て秀吉公の御目に懸よ、是専一の忠節也としか々言捨て手勢に下知し川を渉す。

長曽我部元親の嫡子信親、之を見て、仙石氏川を渉す上はためらふ所なしとて諍ひ進て川を渉す。島津方の兵、先の村陰より横筋違に打てかかる。四国の兵初合戦に功ありて戦卒足を乱たるに又河を踰て未だ足並も立ざるに、島津方の荒手懸り来れば突立られて混乱す。初合戦に遇たる島津方も守返しかかり来る。又後軍の大兵雲の如くに起り来る。是に於て仙石氏戦ひに破れて土佐讃岐の兵卒混一にして崩る。桑名太郎左衛門、鑓場より信親に使を馳て曰く、急に引玉へ、少間も遅滞し玉ふべからずと云ひ遣して鎗を入る。信親、存保下知すれども及ずして俱に押立らる。存保、我家人に云ふやうは、我れ先年、阿波の守護たりし時、信親と戦こと数回にして一度は長曽我部が頸を見んと欲る事切なりしが、其遺恨今にあり。信親を呼びかけて討死させ我が思ひを晴さんとて即ち使を馳て曰く、今日の戦、仙石氏が謀の拙に因ると云へども恥辱は先手の将帥にあり、信親返て勝負を決し玉へ、存保加勢申べしと云ひ遣りて存保、馬に鞭打ち馳行く。信親、勇壮の将なれば尤もと領掌して両将共に取て返し敵の中へ馳入て火水の如く戦て晴なる戦死を遂げらるる。香川民部少輔、安富肥前守、羽床彌三郎、阿波の矢野、河村等の軍将、数十人勇名ある者数百人惣兵千有余人力戦して死を致す。

仙石氏戦敗て四国の兵、大友家に寄んとす。新納武蔵守、脇佐古村より人衆を出し大友義統の陣に打て懸る。義統多兵と云ひ我が身にかかりたる戦なれば二つなく戦ふべき所なれども云甲斐なく敗軍せしかば、四国の兵将頼む所なく船本へ没落す。彌が上にも船に取乗り漕出もあり、乱軍の慣にて乗後たる者どもは海邊に転び溺れども見捨て舟を出すもあり、哀なりし事も多かりきと也。然れども讃州海賊頭、及生縫殿助、生島太郎兵衛、塩飽の吉田彦右衛門、其弟孫左右衛門、宮本助左衛門、其弟作右衛門、妹尾渡邊等、日比の四宮隠岐守、其子主計頭、直島の高原左衛門、其子佐助、其弟文左衛門、小豆島の住人等、秀吉公の命を以て師船(いくさぶね)を奉行す。其警固由々しき故に仙石氏が敗卒恙なく国に還る事を得たり。仙石氏勇猛也と云へども無謀にして大敵に當り敗軍したる罪によりて讃州を没収せらるると云へども素より大剛にして大敵に遇て不屈の料量ある故に天正十七年に召し還されて関東に供奉す。

長曽我部元親は嗣子信親、桑名太郎左衛門、細川源左衛門、福富隼人佐、其外大剛の者共七百余人戦死して力を落すと云へども、元親軍法正き故、旗本の兵散乱せず先手の敗卒を集て上の原の陣壘に帰り営を守るべきとすれども、仙石氏は上の原を去り、大友は敗軍す止るべきやうなければ土州方の船本、沖の濱と云處に其夜引取るに野伏に遇て戦ひ手柄を振者多し。其より予州火振の島に渡て来春秀吉公の御進発を待つ。島津方実撿畢て後、信親の験を送り来るべき處に其事なければ元親より使者を立て是を乞請て葬をなす。島津にも手前忩忙にして本意を失ふと呉々の式たい也。実撿終て其験を送るは弓矢の礼儀也。讎寇なれば送ずして梟す。さて信親、存保戦死の事は上方へ注進あれども元親は行方しれず、土州へも聞ず、秀吉公より土州へ使として藤堂與右衛門を下し玉ひて曰く、九州にて信親戦死す、元親も行方しれず、縦ひ元親も戦死ありても国は五郎次郎に附属す。国民共に危みを抱くべからずと秀吉公より五郎次郎に書を給はる。然る處に元親存命して島に倚て留居し国に帰ずして秀長卿の御進発を待って日州の御先手に加り海邊の非常を守る。秀吉公御出馬あって御感斜ならず、九州御平均の上、大隅の国を賜ふ。元親其の功もなくして国を受る事を耻て辞退す。此の戦や土佐讃岐両州の兵六千余人を以て島津方三万人と相対する事雲泥の違なれば縦ひ一旦勝つこと有ると云共終りを保つべからず。仙石氏是の程を思慮し給はざることは勇武の将に惜き疵なり。此の四国紀は天正十四年十二月十二日、十河民部大夫存保、享年三十三。豊州利光川の戦に於て筆を止む。 (長曽我部元親、十河存保豊州戦記;巻之十五)

南海治乱記・・・或時、十河猪兵衛に会せし日、豊州利光川の戦に存保戦死玉ふ事を問ふ。猪兵衛が曰く、我は幼主千松丸に属られて参戦せず。我が父猪右衛門、十河但馬、松田宗閑等の忠臣ども皆死を以て従ふ。存保の命を伝て来る者もあり、死亡を脱て来る者も之有る也。我が見ぬ事は語ても益なし。存保、筑紫にて戦死の日は十二月十二日也。其日の八つ時分に兵卒三百人ばかり、旗十流ばかり指せて十河の城に入る。農人田畝に耕て是を見る。明日近境の者ども来て還陣を賀す。城中の者曾て其の形勢を知らず。不思議なりと云ふ中に数日にして豊州戸次川の戦に死を遂させ玉ふ由聞ゆる也。其の家人ども息男千松丸に附従て十河の城に居す。・・・ (老父夜話;巻之十五)

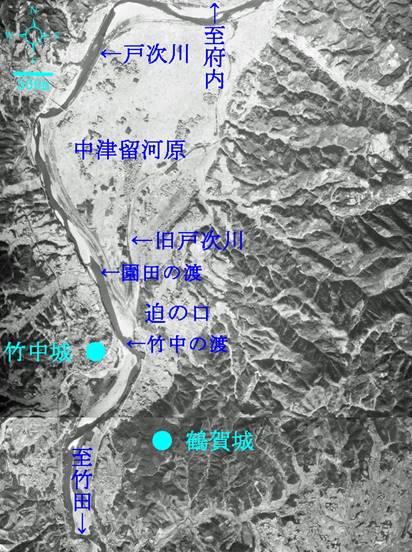

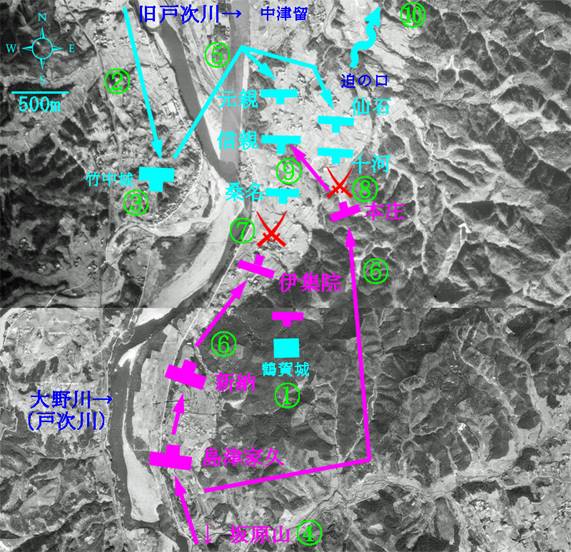

(航空写真は国土地理院(昭和23年)を使用。拡大は画像をクリック!)

戸次川の合戦に至るまでの経緯は(⇒❡)を参照のこと。天正14年3月に大友宗麟が上京し秀吉に援軍を要請。その先遣隊として10月までに仙石・十河・長宗我部連合軍が豊後水道を渡って府内(大分市)の沖の浜に上陸。大友義統らと協議を重ねた。その内にも島津軍は九州制覇を目論んで日向を北上、11月になって鶴賀城に猛攻を加えた。城主の利光宗魚はよく奮戦したが敵に狙撃され落命。その急を府内に告げたのであった。

鶴賀城を抜かれると府内は陥落するので、四国連合軍は躊躇せずに援軍を差し向けることに決定した。この判断は正しかったと思われる。以下に合戦の概要を「郷土戦史の研究 第一輯」(帝国在郷軍人会大分支部 昭和2年刊(国立国会図書館デジタルコレクション公開))を参考に順を追いながら説明する。この項では「南海治乱記」に沿って仙石・十河連合軍の推移を中心とし、土佐の長宗我部元親・信親軍やその他の合戦異聞については別項(⇒❡)で述べる。さらに戦死した武将の概要は(⇒❡)を参照されたい。

① 鶴賀城の守将は巧みな戦法で島津軍を翻弄し攻勢に出るも、城主の利光宗匡(鑑教、宗魚とも)が狙撃死を遂げる。その後は本丸を残すのみとなったが城兵の意気は高く未だ落城はしていなかった。

② そこに12月12日未明(あるいは前日)、大友の連合軍(以下、連合軍))が大野川左岸の竹中城(鏡城)に入る。その軍勢は以下の如し。

土佐軍・・桑名太郎左衛門(一千)、長宗我部元親(一千)、長宗我部信親(一千)

讃岐軍・・十河存保(一千)、仙石秀久(二千)

大友軍・・戸次統常、大友義統(予備隊;戦力不詳)

③ この城で、鶴賀城救援のため渡河するか否かの軍議がなされる。長宗我部や十河らは、島津は大軍であり渡河すれば退路を断たれて殲滅される恐れもあるので、ここで河を挟んで対峙し秀吉の出馬を待つか毛利・黒田軍に援軍を要請するよう秀久に進言するが全く聞く耳は持たなかった。面白いのは「土佐物語」に「・・三好隼人正存保進み出で、仙石殿の仰其理あり。古より河を隔てたる軍に、渡したるものは勝ち、渡されたる方負けぬる事、其例些ならず。迚も合戦に臨む身なれば、延々たらんは言甲斐なし。早く川を渡さざれば、人を制するの利といひ、上方の聞えといひ、旁以て潔し、然るべしとぞ申しける。」と、この渡河は不利と知りつつも先年の四国での遺恨を晴らそうと存保が仕組んだ陰謀であると土佐人が後々まで口惜しく思っていることだが、その真偽のほどは不明である。

④ 連合軍が竹中城に入るのを確認した島津軍は、一旦、鶴賀城の囲みを解いて南部の坂原山まで退いた。これは敵軍の勢力を見極めるのと、敵に自軍の兵数を悟られるのを防ぐためである。そして、連合軍が戸次川を渡河するかどうかを静かに見守った。

⑤ 島津軍が撤退するのを見た四国の軍勢は、12日午前8時頃(辰の刻)より渡河を開始。当時、大野川(戸次川)は、竹中附近からまっすぐに北上しており、「園田の瀬」と呼ばれる北寄りの浅瀬より右岸(中津留河原)に渉った。右翼は長宗我部軍、左翼は仙石・十河軍が鶴賀城に向かって布陣した。

⑥ 連合軍が渡河しきるのを確認し、思ったほどの兵数ではないことを見た島津軍は急いで北上、山蔭を利用して鶴賀城の西側を縦列に布陣した。各隊は次の通りだが、知るかぎりで新納大膳正と本庄主税助の諱(いみな)が不明なのは残念である。

第一隊・・伊集院美作守久宣(五千)

第二隊・・新納大膳正(三千)

第三隊・・本庄主税助(二千)

第四隊・・島津中務家久(八千)

本庄隊は、仙石・十河の左翼に対陣すべく、途中から鶴賀城の東を迂回して“迫ノ口”に向かった。鶴賀城からの夾撃を避けるために監視隊を置いたのは当然である。いずれにせよ6千対1万8千の兵力の差は、勝敗の上では如何ともし難いものであった。

⑦ 桑名太郎左衛門と伊集院美作守が開戦。おそらく“迫の口”の十河存保と本庄主税助もほぼ同時であろう。地理的には大野川の河岸段丘の上部から攻める島津軍が有利であるのは否めない。それでも、緒戦は土佐軍が奮戦し伊集院の軍勢は後退を余儀なくされた。この後退が当初からの作戦かどうかはわからないが、続く新納勢は鉄砲隊を多数配置し優勢な兵数とも相まって狙撃しながら土佐軍を押し返した。勝因が島津の“釣り野伏せ”(⇒❡)とされる所以である(「合伝流闘図録」⇒❡)。

⑧ 十河と本庄も最初は互角だったかもしれないが、本庄の上手からの攻撃に次第に守勢に陥った。「南海治乱記」では、思ったより島津の軍勢が多くそれを土佐勢が果敢に押し返しているのを見て、深追いはせず一時的な退却を仙石に進言したとされるが、混戦の中でその余裕があったかどうかは疑問である。しかし、諸説に照らしても最初に崩れたのはこの左翼で、本庄は退却する讃岐勢を追撃するとともに一部は右翼の長宗我部信親勢に横合いに肉迫したものと思われる。

⑨ 新納軍と本庄軍に押されて、信親の軍は敵勢に囲まれる形となって万事休すとなる。「南海治乱記」では、存保が四国での遺恨を晴らすべく退却しようとする信親を呼び返してともに戦死したとされるが、「合伝流闘図録」では馬上の存保が混戦の中で薩軍の猿渡要之助に鉄砲で狙撃されたとも伝えられている。いずれにせよ全軍を河原に晒す背水の陣だけに体制を立て直すこともできずに徹底的に掃討され一大敗北となった。死者の総数は双方合わせて2千とも3千ともいわれる。大友家臣の戸次統常も戦死し、中津留河原に墓が建立されている。

⑩ 長宗我部元親は信親の死を聞いてともに討死しようと覚悟したが家臣に諫められて退却に成功、土佐には帰らず伊予の日振島で年を越し秀吉軍に合流した。仙石秀久もいち早く戦線を離脱し、沖の浜から淡路洲本に逃げ帰り高野山に身を隠した。その後、讃岐国は没収され浪人となった。

「南海治乱記」では、戦後の一時期、元親所在不明の際に、わざわざ藤堂高虎を派遣して五郎次郎(親和)の土佐国安堵を認めているが、元親はそれを黙殺し四男の盛親に相続させようとする。その確執が後年の悲劇的な御家断絶の引き金となった。一方の十河家は存保の嫡子の千松丸が生駒家の庇護で相続を許されるが、2年後に夭折し結局は断絶となった。南海治乱記は、この千松丸の死を以て全編の終わりとなる。長い物語のクライマックスは、時代の端境に飲み込まれ消えていった四国軍将の魂の慟哭でもあるのだ。

十河城にはその後も幽霊が出ると恐れられて狐狸の栖となっていたが、寛永年間に城外にあった浄土宗称念寺を本丸に移して非業の死が続いた十河家累代の菩提を弔った。今も十河同族会の人々によって大切に守られている。