南海治乱記・・・香川民部少輔、安富肥前守、羽床彌三郎、阿波の矢野、河村等の軍将数十人、勇名ある者数百人、惣兵千有余人、力戦して死を致す。・・ (長曽我部元親、十河存保豊州戦記;巻之十五)

戸次川の合戦に至るまでの経緯は(⇒❡)、仙石・十河連合軍については(⇒❡)、長宗我部軍については(⇒❡)を参照されたい。ここで興味深いのは、十河存保と行動を共にした「阿波の矢野、河村」という短い記述である。もともと、豊後に先遣隊として秀吉に出動を命じられた大名は讃岐と伊予で、阿波の蜂須賀家は翌年の秀吉の出馬と前後しての出兵を命じられていたから、この2人が蜂須賀家として讃岐軍に加わっていたとは考えにくい。「城と炎と血天井」(十河信善著 昭和53年)や「戦国の覇者 三好家と十河一族」(谷口秋勝著 平成4年)によると、“矢野”は讃岐引田城主、矢野駿河守国村の嫡子の矢野河内守、“河村”は阿波麻植郡美郷村の陰城城主、河村左馬尉恒基の嫡子の河村源吾と記されている。国村と恒基は、十河存保の三好家惣領継承について協力しその家臣として活躍したが、天正7年12月、土佐に寝返った三好徳太郎や武田信顕の籠絡に遭って岩倉城下に戦死した(⇒❡)。その後の長宗我部軍の阿波席巻によって無禄となった彼等の一族は十河存保に従って讃岐で抗戦を続けていたのではないだろうか?しかし、父の仇の武田信顕もまた、引田の戦いに存保側で戦っていたから(⇒❡)心情は必ずしも平穏ではなかったことだろう。虎丸城陥落後も存保に従って他国(備前とも堺ともいう)に流れたが、四国征討で存保に二万石が与えられると家臣あるいは朋友として十河家に拠っていたのかもしれない?従って、戸次川には十河軍の一員として従軍したのであろう。讃岐軍は仙石と十河の混成部隊であり、兵将がどちらに属していたかは必ずしも定かではない。十河家に直接関係する十河存之、十河猪右衛門や家臣とされる松田宗閑などは直接存保の指揮下だろうが、寒川七郎や安富肥前守などは今ひとつはっきりせず、香川民部少輔や羽床彌三郎(資載嫡子)、由佐家盛などに至ってはむしろ仙石秀久の配下と考えた方が妥当と考えられる。それ故に、存保が阿波の惣領時代から辛苦を共にし、いつかは阿波に帰還することを夢見ながら異郷に散った二人の心根を思うと哀れに思えてならないのである。

以下に戸次川に従軍し戦死(一部は生存)した四国の兵将について簡単に列記しておきたい。

【十河家家臣】と見なされる武将。

● 十河存之・・存保の異母兄。長宗我部軍包囲下の十河城で城代として奮戦した(⇒❡)。死亡時は41歳だったという。存之の遺児を猪右衛門といい、父とともに戸次川で戦死したとも、戦後、秋元氏に養育されたとも伝えられる。

● 十河猪右衛門・・猪右衛門は存之とともに戦死し、秋元氏に養育されたのは猪右衛門の子の猪兵衛であるともいう。秋元氏は東植田村で新田開発をおこない政所職も勤め繁栄した(十河郷土史)。「老父夜話記」(南海治乱記;巻之十五)に、「十河猪兵衛に会せし日、豊州利光川の戦に存保戦死し玉ふ事を問ふ。猪兵衛が曰く、我は幼主千松丸に属られて参陣せず。父猪右衛門、十河但馬、松田宗閑等の忠臣ども皆死を以て従ふ。・・」とある。

● 松田宗閑・・十河家老臣だが詳細は不明。

【十河軍に属した】と見なされる武将。

● 寒川七郎・・昼寝城主。寒川氏と三好氏の確執は相当なものだが、長宗我部氏侵攻後は三好氏に従い、寒川三河守光俊(丹後守元政の次男)は中富川の決戦で戦死した。寒川七郎はその嫡子で光永と諱した。戸次川で戦死したとも、生還して陪臣になるのを好まず出家して僧となり浄慶と号したともいう。(寒川町史)

● 安富盛定・・筑前守を名乗る(⇒❡)。安富家は代々、細川四天王のひとり。三好家との関係も深く篠原長房の娘を正室に迎えている。元亀3年、三好長治が寒川氏から大内小豆二郡を取り上げ矢野国村に与えてからも雨滝城主を継続し小豆郡を治めた(⇒❡)。引田合戦で長宗我部元親に敗れてからは浪人。失地回復を目論んで仙石・十河連合軍に参加するが戦死した。ただ、戦死したのは父である肥前守盛方という説もある。

● 菅沢内膳義彰・・詳細は不詳。西植田村菅澤村の住人。菅沢内膳の嫡子の義長は、父の遺体から耳を切り取って帰った。これを葬ったのが菅沢の耳塚だという。(城と炎と血天井)

● 植田盛信・・最後の植田城主、植田明成の次男。長宗我部氏に攻められて落城。嫡男の盛長は仙石秀久より三百石を賜るが仙石改易の後は浪人となる。次男の盛信は豊後戸次川で戦死す、と「植田家記」にある。(讃岐香川郡志)

【仙石軍】に属したと見なされる武将。

● 由佐三郎五郎家盛・・由佐家は坂東の益子下野守に連なる香川郡の名族。細川氏の被官として讃岐に定着した。家盛は父の秀盛とともに長宗我部軍に対抗。和議に持ち込むのに成功した(⇒❡)。十河家との関係は確執があって疎遠であったと思われる。四国征討後は仙石秀久に臣従していたのであろう。家盛は戸次川で戦死、弟の長秀が家督を継いだ。その子の公和は将軍、足利義輝の遺児とされる尾池玄蕃の次子であるといい代々、この地の大庄屋を務めた。(香南町史)

● 佐藤志摩介、掃部助・・元は香川郡太田村伏石の佐藤城主。香西家家臣で、天正10年の香西西光寺合戦では、佐藤孫七郎が土佐の入交蔵人や数珠懸孫兵衛と交戦して戦死した(⇒❡)。十河城包囲線では、味方である筈の十河方の前田甚之丞に佐藤城を攻められて父子三人が惨殺され穀物を奪われた(⇒❡)。そんな有り様であったから家の再興を画して仙石軍に身を投じたのかもしれない。ただ戸次川の記録は「南海治乱記」だけで戦死したかどうかは定かではない。

● 香川民部少輔行景・・綾郡西庄城主。永正の錯乱(⇒❡)で亡んだ香西元長の所領が香川民部少輔に与えられた。早くから毛利家を頼むところがあって三好氏や羽床氏に対抗した(⇒❡)。長宗我部元親にも降伏し所領を安堵されたようだが、四国征討後は浪人したのであろう。起死回生を願って仙石軍に加わったと考えられるが、その願いも空しく戸次川に玉砕した。「綾北問尋鈔」(香川叢書第三に所収)には、「家臣宮武源三兵衛(武勇弓馬の達人なり。手柄多し。南海通記に見ゆ)といふ人、主人の鎧を取帰り、墳墓を築き菩提を営む。・・」とある。

● 羽床彌三郎資吉・・羽床資載の次男。長男の忠兵衛資治は、天正6年の柾木城攻めで思わぬ敗死をしてしまったので(⇒❡)、次男の資吉が家督を継いだ。父の資載は元親に降伏後、十河城攻めの途中で病死したため領地は資吉に安堵されたのである。仙石氏の元で香西本家は虐待を受けており(⇒❡)香西佳清も隠棲していたので、讃岐藤家の嫡流回復を願って仙石軍の一員として出陣したがあえなく戦死。ここに羽床氏嫡流は断絶した。

● 三野菊右衛門・・西讃の香川氏家老。勝間城主。元々、三野大領と呼ばれ香川氏来讃以前からの綾氏の名門である。香川氏が滅亡した後に仙石氏に降ったと「新修詫間町誌」には記されている。戸次川でも生き残り、生駒氏の時代になって三千石で召し出され以後も代々優遇された。

● 大比羅伊賀守国祐・・大平氏は藤原秀郷の後裔。近江掾に補せられた近藤氏の流れを汲む。阿波の大西氏とも姻戚関係が深い。「南海治乱記」によると、国祐は讃岐西端の“獅子之端城主”。香川氏麾下であったがその後仙石氏に仕えて侍大将となった。戸次川の合戦では生き延びて帰還したが禄を失い元領民の家に寄食した。ある時、その家の老母に語って曰く「古へは汝等を養ひ、今は汝等に養はる。其の前業を知らず。」、そして「石見がた高津の松の風折の 却て藤に懸かりける哉」と詠んだので聞く者皆が涙を流し心を痛めたという。国祐は真言宗の信者で弘法大師の後を追おうとして法華経の五の巻を持って慶長8年7月4日、槌の戸(坂出市沖)に入水自殺した。仏教的に入水した武将は平清盛の孫の維盛が有名だが、国祐もまたその希有な事例として記憶に留めておきたい。

● 及生縫殿助・・讃州海賊頭で、塩飽の吉田・宮本・妹尾・渡邊、日比の四宮隠岐守、直島の高原父子、小豆島の住人とともに軍勢や兵粮の輸送に活躍した。従って戸次川で戦死した者はいない。書物によっては香西縫殿介とする場合もあるが、香西縫殿介は永正の錯乱で敗死した香西元長の流れで池田恒興の家臣となった人物で及生氏とは関係がない(⇒❡)。一方、及生氏は元々綾郡高屋村に住し、細川氏に従って戦功があったので及生と木澤(いずれも坂出市)を領有し、後には香西氏から香川郡多肥村の高木城も拝領した。香西元載の備前出兵(⇒❡)にも従軍し香西水軍の旗頭でもあるので、あるいは香西姓が与えられていたのかもしれない。

【土佐軍】に属した武将

● 長宗我部信親・・元親の嫡男。母は石谷光政の娘。正室は石谷頼辰の娘である。早くから嗣子として認められ大男の上、美男であったと伝えられる。元親の溺愛ぶりもひとしおで戸次川の戦死の後、余りの悲しみに元親の性格も変わってしまった感がある。。もし、信親が健在であったならば、長宗我部家のその後も随分と異なっていたであろう。

● 吉良播磨守親正・・長宗我部元親の弟、吉良親貞の次男または三男。吉良氏は源為義流の名門で、赤穂浪士で有名な足利氏族の吉良氏とはまた異なる家系であり、元親は親貞を送り込んでその名跡を継承させた。

● 本山将監親茂・・土佐七雄のひとつ、本山氏の嫡流。祖父の茂宗、父の茂辰は元親に対抗したが、次第に追い詰められて瓜生野城に楯籠もるも元亀2年に降伏した。母が元親の姉ということもあり一命を助けられて、以後、長宗我部家臣として良好な関係を構築した。戸次川へは信親の馬廻りとして出陣し戦死。

● 桑名太郎左衛門親光・・桑名氏は中内氏、久武氏とともに元親三家老の一人。安芸氏が亡んだ後に奈半利城主となる。戸次川で壮絶な戦死を遂げた。従兄弟に、長宗我部改易後に藤堂家家臣となり大坂夏の陣で戦死した桑名弥次兵衛吉成がいる。

● 福富隼人正儀重・・長岡郡田部島城主。代々、元親の重臣で父の親政は強力で知られ、太刀を肩にして「福富荒切シテ通ンズレハ跡ヨリ来ル輩ヲハ小切シ玉ヘ」と言ったとか。それ以来、この太刀を「荒切り」というようになった。嫡子の儀重も父に劣らぬ豪のもので、元親に諫言できる数少ない忠臣でもあった。親政には5人の子息があったが、長男の隼人と民部は戸次川で、平兵衛は伊勢国で、新六郎と九郎は中富川の決戦で全員戦死を遂げた。

● 五百蔵左馬進・・保元の乱で敗死した平忠正の後裔。香美郡韮生五百蔵(いおろい)に住したため姓とした。長宗我部国親に従い家臣となる。戸次川で戦死した後、桑名親光の次男が継いで同じ左馬進を称した。盛親に従い大坂夏の陣で討死。

● 石谷兵部少輔頼辰・・明智光秀の家老、斎藤利三の兄。義理の妹は元親の正室である。織田信長の四国征討時には仲介役として活躍した。その後は元親家臣となり娘は信親に嫁いだ。重臣中の重臣で戸次川では被官の源助、中間六人とともに討死した。

● 細川源左衛門・・十市細川氏なので、吉奈城主の細川定輔(宗桃)の縁者であろう。戸次川の戦いでは、新納大膳正に肉迫して胸鎧を一突きしたが致命傷を負わせるまでには至らなかった。大剛の士として恐れられたがその後の混戦の中で討死。

● 依岡右京進・・元々は一條氏の家臣であるが、早くから一條兼定に見切りをつけ元親に従ったので重臣として用いられた。伊与野城主で、北之川親安を討ち取ったことで知られる(⇒❡)。

● 野中右近重治・・黒田氏に誅殺された豊前の城井宇都宮一族。父の野中貞吉の時代に土佐に移住し一條氏、山田氏、長宗我部氏に仕えた。香美郡影山城(陰城)城主。長男の重治は戸次川で戦死したが、三男の親孝は元親の下で若年寄衆として活躍した。山内氏の家老、野中兼山とは全く別の家系である。

● 入交蔵人・・香美郡岡東城主。元親の讃岐侵攻の際に活躍し、新名内膳正を謀殺して鷲の山城主となった(⇒❡)。秀吉の四国征討後も元親に重用され、長宗我部検地帳には「山南城持岡の城入交藤蔵人」とある。戸次川では主従16名が戦死。

● 三宮左兵衛門・・高岡郡葛懸城主。1800石。予州深田の戦いや中富川の決戦に従軍して功があった。戸次川では中間7人とともに戦死した。犠牲となった中間の数も信親に次いで多い。

高知県の秦神社にある大位牌には、長宗我部軍で戦死した262名の名が記されている。中間や小者まで入れると優に千人を超す犠牲者になるだろう。「戸次川合戦」(寺石正路著 大正13年)には、その全氏名があるので参考にされたい。それはあたかも長宗我部家の冥土の分限帳を見ているようで万感胸に迫り来るものがある。

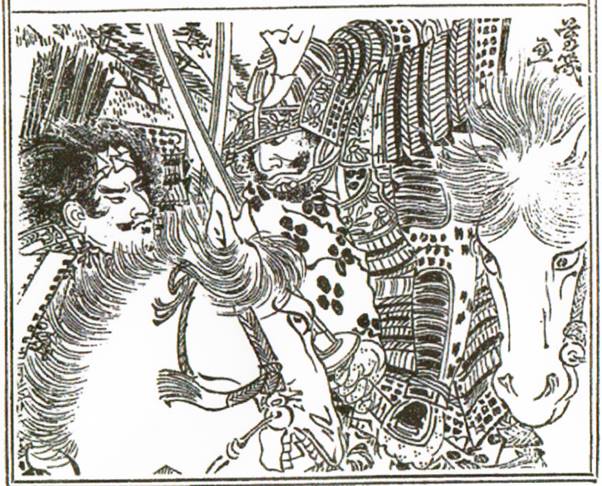

下絵は、「豊臣鎮西軍記」に描かれる、馬上の長宗我部信親VS種ヶ島大膳(鈴木大膳)奮戦図。想像図とはいいながら、おそらく現実もこれに近い激戦であったに違いない。