元親記・・・・・去間、豊後国守大友は、九州侍の内にて、太閤様へ最前御味方に参ず。然る処に嶋津は、豊後の国境へ日向より取掛り発向す。大友一身の手柄 に及ばざるに依りて、太閤様より御加番として、仙石権兵衛尉、并に元親、同嫡子信親、天正十四年の冬豊後に渡し給ふ。大友の居城は臼木と云ふなり。番手に頭(まず)上の原と云ふ所に、新城をして持つ。然る処大友分利光と云ふ城を、嶋津日向境より取出て攻める。仙石申さるる様には、いざ後巻を仕らんと云ふ。元親、あの大軍に纔の人数にての合戦無用なりとて、同心なし。一まづ敵を足永に引出し、この川を境に見合せ、その上豊後表よりの加勢を待ち、兵儀を〆合せ、一合戦すべし。今日をば差延べられ候へと、達て申されけれども、仙石一身してなりとも仕るべしとて、既に打出でんとす。その儀に於ては是非に及ばすとて、元親も父子打出で給ふ。いまだ味方の勢立合はざる先に、嶋津は年光の城攻めを差外し、後巻の方へ真黒に突いて掛る。仙石の先手田宮、鎗を合せけれども、猛勢に追立てられ、既に敗軍す。

扨て信親の方ヘ打丸めて懸る。爾処に桑名太郎左衛門は、信親の真先にて鎗を合せ、少しの間敵をしらませ、信親の方ヘ手やりして、急ぎ引給へと申しけれども引給はず。頓引給へ々と頻に申しけれども、信親少しも足床を乱し給はず、馬よりをり立て道具を得、四尺三寸の大長刀を以て、向ふものを只一所にて、八人薙ぎ伏せらるる。次第に手もと近く責来るに依て、太刀を抜持ちて又六人切居らるる。物の具の上なれば、もはや太刀のは(刃)打損じ、大勢に手を負せ、あたりを追払ひて、腹を切らんとし給ふ処に、大勢競掛り、そこにて打果て給ふ。この時、細川源左衛門・福富隼人佐は、元親ゑ暇乞い申し、取て返し、信親供して打死す。元親は信親の果てらるるを見給ひて、一所に打果てんと、馬よりをり立ちて、太刀を抜持ちて待掛けらるる。元親の乗馬は頓て馬取とり放し行方なし。爾処に十市新右衛門尉は、元親を見付け申す。扨々勿体無き御有様哉。何とて退き給はぬぞ。この馬にのせ申さんとする処へ、元親の乗り捨て給ひし内記黒と云ふ馬、元親の前に来る。則ち新右衛門取りてのせ申し、供して上の原の城ヘ引取りたり。仙石は上の原の城へも籠らず、合戦場より直ちに豊前へのがれたると云ひしなり。

信親その時廿二歳なり。男の器量長六尺一寸あり。不断指の刀は三尺五寸、兼光の刀なり。惣別兵法その外、軽態(かるわざ)並び無き者、この刀をさして飛々をせらるるに、走り飛ぶに二間の中飛付き、この刀をぬかれたり。是ほどの人なれば、果候ての御働、寔に異国の樊会(樊噲)にも、やはか劣り給ふべきやと、敵方にも沙汰せしとなり。信親その日帯び給せし太刀は、先年信長卿と実名御契約の時、その御祝儀となりて拝領ありし左文字の御太刀なり。その後、元親卿初めて上洛の時、嶋津者にてやありけん、堺の御宿へこの御太刀を、身ばかり板に挟み持来りて、信親様帯びて御果てなされし御太刀の身、御形見に召されまじきやと申す。是は不思義なる事を申来る物哉と、先づ小姓共とりどり是を見るに、誠に左文字の御太刀、その紛なし。扨もはばき(鎺)より切先迄、太刀くひ切こみ計にて、寸も懸りたる所なし。比類無き働と申せしか。爰にて猶々疑なしと申しあへり。元親卿へこの由申上げければ、急いで戻し候へと宣ひて、一目も見給はず。さすが両眼に御泪うかんで見へたり。是は信親御手柄の申立なり。

元親卿上の原の城迄は退き給ひしかども、数百人の人数を討たせ、この城一身して持つべき様なし。その夜中、沖の浜と云ふ船戸へ退かれたり。この時高崎と云ふ城の麓にて、郷人共大勢取出て、道をふさぎ通さず。さて元親の馬の真先にて、桑名彌次兵衛・中嶋与一兵衛其奴等を二人射て取り、あたりを追払ひ、難無く供して予州分ひふり(日振)と云ふ嶋へ退き給ひしなり。ひふりにて元親の彌次兵衛手柄は今に限らざる事なり。与一兵衛は十六歳、せがれの分にて夜前の手柄、親にも劣るまじきよとて、そぞろに褒させ給ひけり。

角て信親の死骸を申請け度しと、恵日寺・谷忠兵衛、この二人を嶋津方へ差遣はされければ、嶋津、御尤の義に候。誠に是より御遺骸を送申さん処に、手前に取紛れ失念を致し、面目を失ひ申し候とて、則ちその場へ案内を出し尋ねさする。両人御遺骸を尋ね出す。元親卿は死骸を取りて帰り候へと宣ひつれども、御尤ながらそれは輪廻の道理なり。只是にて煙になし申さんと、恵日寺導師えお仕る。両人才覚を致し、御骨を取りて帰る。嶋津方よりも御弔の使者、両人と同時に来る。扨て明る年百ヶ日に当る時分、忠兵衛、この骨を持ちて高野へ上り、宿坊明光院にて御弔ひを致し、奥の院に妙堂を立る。信親の御堂を奥にして、供し果てたる千石より上の侍分にも、皆四十九院に立る。豊後にて打果てたる上下七百人余、惣用には大なる石塔を立る。奥の院にて惣祭りに仕来りしなり。

右ひふりより太閤様へ御註進の為、桑名将監を差上せらるる。大坂にて登城致し、敗軍の仕合、委しく言上致す処に、仙石手に相ざる合戦して、信親を果しつる事の不便(ふびん)さよと仰出され、御泪を流させ給ふ。扨て太閤様より信親御弔、その上、国の者安堵の為と之ありて、藤堂與右衛門を差下さる。元親の行衛も御心元無く思召され候。自然の事ならば、国の義は次男五郎次郎に御別義無く仰付けられ候と御朱印下さる。仙石は御改易とあり。元親儀信親を果し、力も有間敷と思召され候条、是非先づ国元へ帰陣して、軍兵を休め、来春御出馬の刻、渡海仕り候へとあり。元親御返事に、誠に今度功にも立ざる合戦を仕り、骨を折り一世の外聞を失ひ、無念至極に存じ候。信親打果し申仕候義は、御為に一命を捨て申す事に候。是は弓取の習、毛頭迷惑に存ずべき義に非ず。只是にて来春の御出馬を待奉り候半と申上る。・・・ (豊後陣之事;巻の下)

合伝流闘徴録・・天正十四丙戌年十二月仙石、長曽我部、十河、尾藤並大友義鎮は二万余の猛勢を率ひ豊後府内上の原に陣営を構へ、仝月十二日未明より夥しき軍勢を繰り出しけり。此時中書家久、年満(利光)の陣の向ひに川を隔て備を立配り忍聞取の者を出し窺しめたるに、十河隼人佐政泰(存保)、大友義鎮、長曽我部信親の三将何れも騎馬多く步武者を後に随へ薩摩陣に向ひ備へ、仙石権兵衛尉、尾藤甚左衛門の両将は脇々に遠開きに隔て備へ、十河大友長曽我部の三備一同に進み薩摩陣に駈け入り脇方より横合にかかる。

卯刻過より本田下野守近定が軍士二百余人、十河、長曽我部、大友が備へたる方に釣野伏にかかり川越に鉄砲を打かけ、せり合を掛けしに敵の三将一同に騎馬を先に進め川を渡りて寄せ来れば、本田が軍士右往左往にに散乱れて逃去るにぞ急に追込み踏崩さんすと薩摩陣近く進み寄る所に、左の方よりは山田越前守、右の方には上井伊勢守待設たりとて総軍士鉄砲を折しきて折進み繰抜き繰詰に打出しければ一発も外るる丸なく敵の騎馬悉く的になって打挫かれ四度路になりて乱れさはぐ。折しも中書家久の横入の法の如くに手廻り陸(かち)小姓道具持衆先に進み敵の横手に鉄砲を打込みて切乱し山田上井の軍士は敵の後に廻りて鉄砲もて切崩す。此時敵将十河隼人は猿渡要之助に鉄砲毛付にて打落さる。長宗我部信親が一子左京亮は逆瀬川彦次郎鉄砲にてねらい打に発ちければ大友義鎮は手勢残らず打殺され僅に身を以て高崎迄落延びたり。

仙石尾藤が後陣は伊集院下野守久治仝美濃守久宣(美作守)が軍士押向ひ関狩廻り鉄砲打返し鉄砲初より打すくむるのぞ。首を出して働くこともならず狼狽する所に吉利下総守忠澄が軍士、敵の横手に廻り鉄砲を打込み切崩し追討せしかば、仙石尾藤の二将は行方知れず逃げ延び濱邊に到りて船を漕ぎ出さんとするに潮干にて船を浮ぶること能わず、途方に暮れ居る所に中書家久より川上久右衛門尉(久智)を使に遣し御子息打死あるは是非なき義なり、潮の満ちるを待て静に御乗出さるべしと挨拶す。・・・

フロイス日本史・・1587年1月16日(グレゴリウス歴)、薩摩の軍勢は府内から三里離れたところにあるトシミツ(利光)と称するキリシタンの貴人の城を襲った。城主は府内からの援助を頼りに力の限り善戦した。だが敵は攻撃の手を緩めず、ついに武力によって城内に侵入し、その城主、ならびに多数の兵士を殺害した。府内にいる味方の兵は、利光の城が占拠されているかどうか確かなことを知らないまま、趣いて囲みを解くべきか評定を続けていた。結局、彼らは出動することに決め、栄ある殉教者フィビアンと聖セバスティアンの祝日(1月20日)に府内を出発した。

府内からは、仙石がその兵士を率い、土佐国主長宗我部(元親)とその長男(信親)がその兵士を伴い、さらにパンタリアン(田原親盛;宗麟の三男)も兵を率い、その他の豊後の特定の殿たちが出発した。清田と高田の人々に対しても出動するよう命令が出された。薩摩勢は、それより先に知らされていたらしく、余裕を持って策を練り、準備を整え、一部少数の兵だけを表に出して残余の軍勢は巧妙に隠匿していた。豊後勢は、大きく流れの早い高田の川(戸次川)に到着し、対岸に現れた薩摩勢が少数であるのを見ると、躊躇することなく川を渡った。そして豊後勢は戦端を開始した時には、当初自分たちが優勢で勝っているように思えた。

だが、これは薩摩勢が相手の全員をして渡河させるためにとった戦略であった。渡河し終えると、それまで巧妙に隠れていた兵士は一挙に躍り出て、驚くべき迅速さと威力をもって猛攻したので、土佐の鉄砲隊は味方から全面的に期待をかけられていながら鉄砲を発射する時間も場所もないほどであった。というのは、薩摩軍は太刀をふりかざし弓をもって、猛烈な勢いで来襲し、鉄砲など目にもくれなかったからである。こうして味方の軍勢はいとも簡単に撃退され敗走させられて、携えていた鉄砲や武器はすべて放棄し、我先にと逃走していった。豊後国の人たちは、河川の流れについて心得があったから助かったが、仙石と長宗我部の哀れな兵士たちは他国の者であったから、浅瀬を知らず溺死を余儀なくされた。こうしてその合戦と破滅において、二千三百名以上の兵士が戦死したと証言されている。彼らの中には、土佐国主の嗣子(信親)や、あって阿波の領主であった十河殿、その他大勢の貴人や要人が含まれていた。

薩摩勢は、その日の午後には府内から四分の一里の地点にまで到着し、その途中にあったものをことごとく焼滅し破壊した。土佐の国主長宗我部(元親)は全ての馬を放置したまま、数名の部下と一緒に船で脱出し、家財は途中で放棄した。讃岐の国主で、もう一人の主将である仙石と称する人物も日出から乗船しようとした。彼は関白から、豊後勢を敵から救助するために遣わされていたにもかかわらず、悪事を働き、豊後の人々を侮辱し暴政を行ったために、深く憎悪されており、陸にいる人たちが彼を殺す危険が生じた。仙石殿は片足を負傷したが、20名とともに脱出し、家財を放棄して妙見にたどり着いた。

戸次川の合戦に至るまでの経緯は(⇒❡)、仙石・十河連合軍については(⇒❡)、戦死した武将の概要は(⇒❡)を参照されたい。さて、「元親記」の合戦の模様は、信親の戦死や遺体の引き取り、高野山での供養などは結構詳しいが、肝心の合戦場面については僅か数行であっさりと書き流している。このことについて、土佐の碩学、寺石正路(⇒❡)が詳細な調査を纏めた「戸次川合戦」(土佐史談会 大正十三年;国立国会図書館デジタルコレクション公開)が大変参考になる。薩摩側の記録である「合伝流闘徴録」から、この合戦が騎馬隊の多い長宗我部軍を、鉄砲を多数配置した釣野伏で撃破したことや、元親家臣の細川源左衛門が新納大膳正の胸元を鎗で突いて(致死には到らず)一矢を報いたことなどが 活き活きと描かれている。“釣野伏”とは最前線の兵が適当なところで撤退とみせかけ、それを追撃してきた敵を伏兵や鉄砲隊で撃破するという島津のお家芸とされる戦法である。これを成功させるには撤退のタイミングと伏兵の位置が重要で一糸乱れぬ統制と訓練がなければ総崩れを誘発する恐れも孕んでおり、“お家芸”といわれる所以でもある。多数の鉄砲隊で騎馬隊を撃破するのは“長篠の戦い”をも彷彿とさせるが、この頃になると鉄砲の重要性については長宗我部も当然認識しており、伊予三間の戦い(⇒❡、❡)では釣野伏に近い形で土居清良軍を追い返すなど、充分に心得ていた筈ではあるが、どうしてこうも簡単に釣野伏に釣られてしまったのであろうか?その疑問に対するひとつの答えが、ここに挙げたフロイスの「日本史」である。本書はイエスズ会に提出する報告書を纏めたものであるから偏見や粉飾的なものも少なく(キリスト教を迫害する者は悪魔にしているが・・)、文章はかなり正確であると考えられる。大友連合軍が渡河するのをやや高い位置から眺めていた島津軍は、渡りきったのを見届けると兵力にモノを言わせて猛烈な勢いで突進し長宗我部の鉄砲隊や騎馬隊が隊列を整える隙も与えず蹴散らして一気に勝敗を決したというのである。これは釣野伏というよりは示現流仕込みの穿抜戦であり、いずれも薩摩の得意戦法である。両軍の隔たりはたかだか1kmほどしかなく地形も中津留の広い河原であるから身を隠す場所もなく、奇声を発しながら大将の馬印目指して一丸となって向かってくる圧倒的な敵に襲われれば“お上品な”四国軍などひとたまりもなかったろう。退路も背後は大野川の奔流が横たわり、渡河に際しては地元民に浅瀬(園田の瀬)を誘導してもらっているから自力で退却できる筈もなく、深みに入って溺れたり、河原を追いまくられて討ち取られたりしてその悲惨さは想像を絶したであろう。戦後、元親に信親の遺骸を持ち帰るように指示されたにもかかわらず現場で荼毘に付したのも、遺骸にその悲惨さが刻み込まれていたからに違いない。おそらく、このフロイスの記事が一番現実に近いのではないかと小生は思っている。

後に新納大膳正は使者を立てて信親を討ったことを率直に詫び、元親も「彌三郎事、新納殿と合戦して討死仕り天下の御用に立ち満足に候。」と感情を殺して謝辞を述べている。谷忠澄を派遣して信親の遺骸をもらい受けて荼毘に付すとともに討死した41人の墓を建て回向した。さらに雪蹊寺に戦死者260人余りの大位牌を置いて毎年法要を営んだという。郎等、中間まで合わせると少なく見積もっても数百人以上の犠牲者を土佐軍だけで出したことになり、いかにこの合戦が大規模で凄惨なものであったかを充分に偲ぶことができよう。

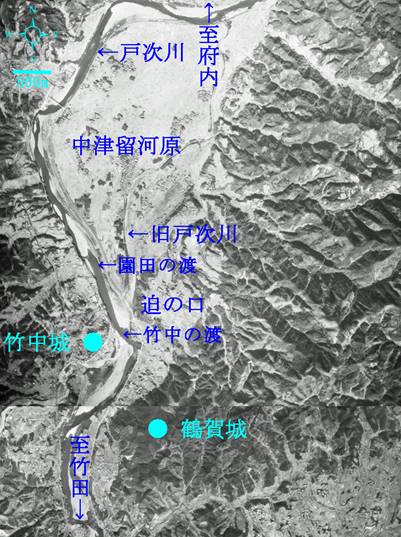

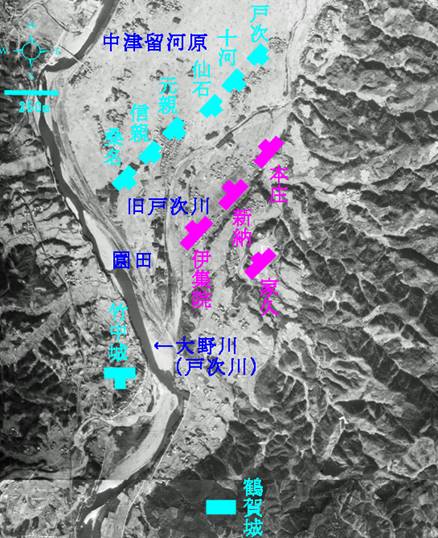

下図は、寺石正路著「戸次川合戦」内に描かれている合戦図。「南海治乱記」の項(⇒❡)のそれとは大分異なっている。まず、薩摩郡が縦列ではなく鶴賀城を背に横一列になっているのと、旧戸次川を挟んで大友連合軍と対峙している点である。確かに合戦が始まって讃岐軍が本庄軍をやや押している時に、存保が秀久に「川のあなたに亦伏せ兵あるべし。必ず川を越し玉ふべからず。」とあるのはこの旧戸次川であることを示唆するようにも取れる。しかし、横一列では“釣野伏”はやりづらいだろうし、仙石秀久も敵の全軍を見渡して叶わないと早めに判断するかもしれないことを鑑みると、やはり「南海治乱記」の図のごとく薩摩軍が鶴賀城の西側に縦列に兵を隠したとするのが妥当ではないだろうか?諸兄の判断を仰ぐ次第である。

(航空写真は国土地理院(昭和23年)を使用。拡大は画像をクリック!)