ルチル(眉山産)

眉山のルチル!・・これをupできる日を夢見て苦節15年、遂にそれがかなう日が来た!!・・と表現すると少しオーバーであろうか?しかし、諸兄もおそらく同じだと思うが、小生にとって眉山のルチルは鉱物趣味のひとつの“区切り”となる要めの鉱物には違いないのである。試しにインターネットで「眉山」+「ルチル」or「金紅石」を検索すると、たとえば九州大学の高標本とか、あるいは今は国立科学博物館に収蔵された桜井鉱物標本の見事な標本が検索の上位にいつもランクされて現れてくる。また、日本有数の国産鉱物コレクターであるS氏の「鉱物趣味の博物館」の徳島県の項には、美しいルチル双晶の垂涎の写真が掲載され、見ればほしくなるので見ないでおこうと心では思うのだが、手が勝手にクリックして、しばらく朦朧と眺めていることもしばしばである。さらに、古くは木下亀城先生の「原色鉱石図鑑」や須藤俊男先生の「原色鉱物岩石図鑑」から最近の松原 聰先生の「日本の鉱物」「鉱物カラー図鑑」に至るまで、ルチルの項には「言わずもがな」と言わんばかりに眉山のルチルが登場し、日本を代表する美晶として揺るがぬ地位を確立している。当然、古典標本の販売にあたってはその目玉商品として、いままでに鉱物専門店の即売会やインターネットオークションで、今思い出すだけでも5回ほど眉山産ルチルが出品されたこともあるのだが、ことごとくハズれてしばらくは夜も眠れないほど悔しい思いを繰り返したものである。それでは、現地へ行って採集しようと鉱物に詳しいI氏と眉山あたりを探索したりもしたが、さすがに全山、結晶片岩の山だけあって標高の割に深く険しい地形で谷筋を少しアップダウンしただけで体力を消耗してスゴスゴと引き上げざるを得ず、最後の頼みの綱であった徳島逓信病院の採掘現場では、ハンマーを持って病院敷地内を彷徨いたために警備員に呼び止められて逃げるように退散した少々苦い思い出もある。「五良津や桑の川のルチルだって負けないほど立派なんだから、別に眉山産にこだわる必要もないじゃないか!」と石仲間はいつも慰めてくれるのだが、それもそうだね。と言いつつも、やっぱり四国のルチルと言えば眉山、眉山と言えばルチルなんだよ、と心の中で叫んでしまう我が“サガ”の悲しさはどうにもならないのである。

昨年夏、某鉱物専門店で開催された事前入札形式のサマーオークションで2種類の眉山産ルチルが出品され、その一つをやっとのことで落札する幸運に恵まれた訳だが、「こんな小さな鉱物にその値段は何!?」としばらく女房の機嫌が頗る悪かったのは言うまでもない。結局、夏のボーナスで同じ程度の○ックスマーラの鞄を買ってなだめる羽目になってしまい、不要な出費が2倍となって家計簿を見る度に深いため息の出る毎日がしばらく続いたものだ。老後の貯えもせずにまったくバカ夫婦で何やってんだろ、とお互いを責めたり慰めたりしながらもそんな無駄遣いがやめられず、ルチルを見ては多幸感に浸りつつ、天を仰いでは慷慨嘆息を繰り返す今日この頃である。

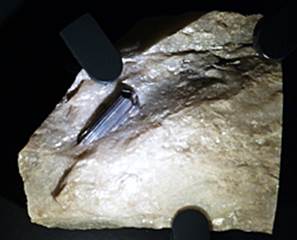

さて、件のルチルは、石英中に半ば埋もれて双晶をなす美しい標本である。大きさは6×7mm程度でお世辞にも立派な標本とは言いがたいが、一方の端面も破断してはおらず、平坦な光沢のある結晶面が組み合わさっている。表面には明瞭な条線が発達し鋼灰色に光る二方向の金属光沢が実に神々しい。周囲の石英がザラメ状に柔らかくルーズな集合体となっているので、ルチルの結晶が比較的自由に成長できたのであろう。もう少し大きければいいのに、とは思うが破断や摩滅のない完全な結晶体は眉山でもむしろ珍しいのではないかと最近では自己満足をしている。同じ結晶片岩帯であっても、五良津などは高温高圧の変性の度合いが眉山付近とは少し異なっているため、晶出するルチルの性状も多少異なっているのかもしれない。やはり、五良津の石英は、眉山に比べると非常に緻密な印象を受け、畢竟、それに埋もれるルチルもハンマーの際に破断や破片化してしまう可能性も高いのだろう。いくら大きくても破断面ばかりの標本や摩耗を受けた川流れ品などは評価が下がり、端面や条線の整ったものに人気が集中するのは仕方がないことなので、昔から大きく完全品や双晶の多い眉山産ルチルは、すでに絶産とは言え、今も日本を代表する銘柄標本となっているのである。下は、上野の国立科学博物館に常設展示されている眉山産ルチルの素晴らしい標本。大きなワンフロアを確保して、惜しげもなく旧桜井標本の貴重なコレクションを訪れる人々に供覧している。自由に写真撮影ができるのも嬉しい。自分の県の美しい標本を見つけて歓声を上げる子供や、有用で宝石のような国産鉱物に熱心な眼差しを向ける若者など、まだまだ日本の科学教育も捨てたものではないと、小生はここに来ていつも感じるのである。やたら生物関係のみに力を入れているどこかの鉱山県の総合科学博物館も、ぜひ見習ってほしいと願う次第。

(左は眉山産ルチル標本、長さは5cm程もある完全結晶。中央は桜井欽一先生のパネル。右は整然と展示された全て国産の桜井標本。)

以前に「国領川のルチル」の項で、別子銅山産と眉山産ルチルの歴史について、明治時代に編纂された和田維四郎の「日本鉱物誌」と「本邦鉱物標本」を比較して述べておいたが、その後の記載はどのようになっているであろうか? 鉱山関係とは違って鉱物関係の書籍は限られるので、諸兄の批判を仰がなければならないが、たとえば伊藤貞一先生の「本邦鉱物圖誌 第2巻」(大地書院 昭和13年)では、相変わらず「ルチール 徳島市眉山 愛媛県宇摩郡別子地方」と並んで記載されているし、伊藤、桜井両先生が改訂された「日本鉱物誌上巻 第3版」(中文館書店 昭和22年)でも「徳島県眉山のルチルは雲母片岩又はその中にある石英脈中に出づ。暗赤褐色柱状にして長さ10cmに達す。・・愛媛県別子鉱山のルチルは石墨雲母片岩又は層状硫化鉄鉱中に石英と共出す。暗赤褐色にして柱状の結晶をなし長さ2cmに達す。時に“く”の字形の双晶をなす。」と併記されたままである。ところが、不思議なことに小生は別子銅山産のルチルなるものには今まで一度もお目にかかったことがない。近くの五良津や保土野などを別子銅山に加えてしまえばそれはそれで落ち着くのだろうが、できればキースラガーと共存ずるような鉱山産出の標本を見てみたいものである。そうしたこともあって、戦後、日本のルチルの代表的産地は眉山に軍配が挙がった感が強い。完全結晶の大きさや美麗さに関しても、愛媛や高知県産より優っていると感じるのはおそらく小生だけではあるまい。こうして、先にも述べたように、戦後発行された著名な鉱物関係の書物や図鑑にも悉く眉山産ルチルが採用され、「ルチルと言えば眉山、眉山と言えばルチル」という評価が次第に定まっていったのであろう。

もうひとつの大きな要因は、戦時中に稀少金属であるチタンを目的に眉山のルチルが採掘されたことだ。ルチルやチタン鉄鉱などの酸化チタンは、レーダー開発に際してチタンコンデンサーが必須の部品であるため入手する必要があったし、チタン酸バリウムが潜水艦ソナーなど超音波発生装置に必要な振動素子に用いられるため、そうした最新兵器の原料調達のために眉山の石英脈に白羽の矢が立ったのである。「徳島県地学図鑑」(徳島新聞社 平成2年)の中で、岩崎正夫先生は、「戦時中にチタン採掘を目的として採掘されたといわれている。」と書かれているが、レーダーにしろソナーにしろ、当時は極秘の軍事技術であったため、その材料供給について記された文献もほとんどなく、短期間しか稼行されなかった眉山の鉱山も詳細は杳としてわかっていない。戦後しばらくは軍事的な需要も皆無になってしまい眉山の採掘現場も荒れるに任せていたのであろうが、国家的要請で集中して稀少なルチルを採鉱するためには、時の鉱山・鉱物界も大きな役目を果たしたに違いなく、戦中戦後にかけて、ここの立派なサンプルが大学や関係機関に渡ったのではないかと小生は推測している。最近になって、ようやくまだ採集可能な五良津産ルチルが、「日本の鉱物」(益富地学会館 成美堂出版)や「地球の宝探し」(日本鉱物倶楽部編 海越出版社)などフィールド採集をターゲットにした書物に記載されるようになったのは嬉しい限りではあるが、およそ鉱物を趣味とする者にとって、眉山産ルチルは過去の国家戦略の忘れ形見として、今も亡霊のように小生達の前に立ちはだかる、五丈原の孔明が如き恐るべき存在というほかなく、そうした意味で、今回、眉山のルチルを手にできたことは、我が鉱物収集の大きな“区切り”となった訳である。

下写真は、戦前のルチル採掘現場付近の絵葉書。モノクロ写真に彩色が施されている。眉山は、江戸時代、徳島城を見下ろす背後の高い山であったから、防衛上、登ることも木を伐採することも禁じられた“お留山”であった。明治時代になって一転、全山が伐採されて禿げ山になった時期もある。小藤文次郎が紅簾石を見いだしたのは、そうした好条件に恵まれた幸運もあっただろうし、時期を同じくしてルチルが文献に登場するのも、石英脈を観察しやすい条件が整っていたことも関係しているかもしれない。五良津と違って付近に大きな川が流れている訳ではないので転石の採集もできず、今は採掘現場もコンクリートで固められ、深い灌木と腐植土に覆われて全く採集不能である。標本を得るには、時折、鉱物専門店を賑わわせる、里帰り品や古いコレクターなどの放出品を待つしかないのだが、だからこそ、ますますプレミアが付いて高額になっていき、それでもあっという間に “Sold out” になるハンマープライス状態が依然続いている。まさに知名度、人気ともに四国産鉱物の頂に君臨する孤高の逸品であるから、こんなに小さな標本でも手に入れることができたのは、まったく天佑神助のおかげだと素直に喜んでいるのである。

(アングルは眉山の東斜面を、小高い南側から撮影したものだろう。)

![]()