�y�א엊�t�A�����Ǝ���A�����{�œ����z

��C�����L�E�E�ω���N�h�K�ɕ��đ������ƒ��`�ƕs�a�ɐ��Ē��`�����b���A����ɎQ�葸���ɓG���B�b���k���̐�s�Ċ��q�ɓ���B�������𐧂���Ƃē����ɕ��ʂӁB�א엊�t�A���g�]��̕�����]�l���Ȃċ��s�̎�x���Ȃ��B���a���N�p�C�̓A����̘a�c��ȉ��A���t�̔����Ȃ���@�ē]����g�čU����B���t�A�����Ȃ�Ɖ]�ւǂ����H���ɏo���Ėh�킷�B�]�̏Z�l�������ʖ原�Y�Ǝ����]�l���ȂĐ�N�ƂȂ��B�G�啺�ɂ��ė͑����炸�A���H���ɉ��Đ펀���B���g�̍㓌�㐼���}�������K���̐���Ȃ��Ɖ]�ւǂ����O�̑��ǔ��a�炴��Η͑����炸���čא엊�t�����ɉ��Đ펀���ʂӁB�V���̐l�A����ɂ܂��Ɖ]���ƂȂ��B�@�@�@�@�@�i�א�Y����㗊�t������L�G���V��j�@�@�@

�����L�E�E�E�E�V�j�˃e�`�F���b�A�@�����m�b����l���g�j�e�A�u�b�s�b�m�߃��ӃV�e�A���ƃ��փ��x�L�R�\�����T���j�A�Ɨ՛߃j������i�߂��j�}���A�㉺�a�r�m�`�A���胊��k����n�A�����m�p�S�J��x�L�j�A�a�c�E��ȉ��m���R���A���i�Ђ�����j���탒��A���R�����y�r��A�@���l�m�q�׃j�e�����B�v�g�\���^���B��㒼�j��l�j��ΖʗL�e�A�u�V�����_�����N�ԁA����탒�r�����׃j�A���R������T�����g�C�w���A�N�b�߃j�a�r�m��n�X�j�ٕσm�`�L���x�J���Y�B�c�q槎҃m���A�����A�Ӊz�m�S�����[�Y���o�����m��^���x�V�B�v�g�A�����L�e�]�ԃT���P���B�d���߃j���m�@�V�A�m�i�q�j���m�����]�p�����i�����g�e�A�`�F���b���n�g�V�e�A���s�m�R���A�]�e�o�������g�n���j���m�Y�A�R�f�V�e���^�����j�A���i�j�������i�j���͓�\���j�m�C���j�A���@�E�q����\�A�O��]�R�j�e���H��������e�A�����m��A������m�����j�V�e�A���m�胒���L�A��폭�����o�ܕS�]�R�j�e�A�O�g�H���C�z��������e�A���m�����j���ニ�B�a�c�E��E�O�ցE�z�m�E�^�E�_�{���A�����s���ܐ�]�R�A�������j�샒�œn�e�A�}�_�ڃm���k�ԃj�A�����{�m��k�������j�����e�A���m�����]�g�^���P���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����E��{�m���m���A�������m�|�����e�A�u�X�n�����^���B�v�g�A�����m�M�ˏ㉺篁i����j�e���f�A���i���Y�B�א엤���猰���n�A��{�j�h�V�e���^���P���K�Aꡃj�������m�|�����e�A�擌���w�y���g�A�̓j�S�l�\�R�j�e�A���m�鐝�������j�ŃP���K�A�����{�j罄�i�Ђ����j�^����K���j���ă����A������m���A�͔��Y���j�����P���o�A������]���R�j���e�A�ዷ���w�e�]���P���B�͎]��痊�t�n�A���m������P���o�A����粃w�ŏo�e�����W���g�e�A�萨�O�S�R���j�e�A������{�������j�ŃP���K�A�Z��粃j�e�G�m�������e�A�u�����������i�������낢�j�����n�C���k����B���l�}�d���i���G����U�V�X�T�f�n�A���N�w�J�s�N�x�L�B�v�g�e�A�O��]�R罄�^���a�c�E��K���j�����t�B��K�����e�m�I�L�e�A�ꖇ�|�m���m筭�i����j���ɃN�Ńe�A�K�m�@�N�F�i�����j���w�^���P���o�A�݉ƃm�_�j�Ō��X�X�e�A����m�ˎ�O�S�]�l�A�ƃm��j�o�e�ڃm���i���G�������V�e�˃P���ԁA�ʃ����x�L�l�����e�i���^���������e�A�a�c�E��ܕS�]�R�D���o�e�]���^���P���B�]���K�ܕS�]�R�A���E�w�D�g���j�e��������e�ԃT���g�X�����j�A�]���K��^���n�A�G�m�ő����j���e�A�|��O��v�]��^���P���B��u���A�ƃj�]�T���^�|�i�܂��������܁j�j�h�E�g���c�B���c�g�σN�G�O�R�����e�A�N�V�����Y�P�����A�]��盇���l�m�G�m���G��f�؋��w�A�N�g�����g�X�������A�a�c�K���ԑ����e�A���m�����扄�e�A�A���i�̂ǂԂ��j���˃e�˓|�X�B�|���T���j�����e�o�a�c�j�惌�j�P���B�@�@�i����O�\�G�g��a�A�����H�уg��a�r���@�t�Z�g�����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̈ꓝ�i��❡�j�ŁA�w��̓쒩���͂����_�ł����H�Ɗm�M�������������́A�`�F�ƈꕔ�̕��͂����Ɏc�����`�Ǔ��Ɋ��q�ւƏo������B��������͂����쒩�́A�N�̖����������V�N�Q���Ɍ㑺��V�c�̋��ւ̊ҍK���J�n���P�X���ɂ͒j�R�����{�܂Ői�݁A�k�����\�A��ؐ��V�A��팰�o���̑��̕�����]�R�����̌x��ɓ��������B�a�r���Ȃ��Ă���Ƃ͂����A����܂œG�ł�����������̑�R�����ɔ����Ă����ł��邩��`�F���������ɕs���ɂȂ�@�����̌d����l��쒩�֎g���ɗ��Ă��Ƃ���A�P�ɐl�S����߂邽�߂̗p�S�ł���Ƃ̌㑺��V�c�̒����Ė��f���Ă����Ɓu�����L�v�ɂ͋L����Ă���B�Ƃ��낪���ꂩ�琔�������Ȃ��Ԃɓ�Ɛ������R�����ɗ��������̂ł���B���炩�ɘa�r�̈���I�Ȕj���ł���A�`�F�����R�ƂȂ������Ƃł��낤�B�����̂��Ȃ��Ԃɋ����̂��Ă܂��`�F���A���͂𐮂��ČZ�팖�܂ŏ��Ղ��������Ƃ�r�ł���Ƃ����헪�͊m���ɗǂ��l���ł͂��邪�A�����M�`�ɜ���Ƃ������͖Ƃ�Ȃ��B�������A�쒩�ɂ��Ă݂�A���`���쒩�ɉ������������̏ꂵ�̂��̍��d�ɉ߂��Ȃ������̂����炨�݂��l���Ɠ˂��ς˂�C�����������A��������荞��ł̍����Ȃǂ͍ŏ�����ᒆ�ɂ͂Ȃ��h�M�`�h�Ƃ��g�����h�Ƃ����ӎ����������ɂ͑��݂��Ȃ������̂ł���B

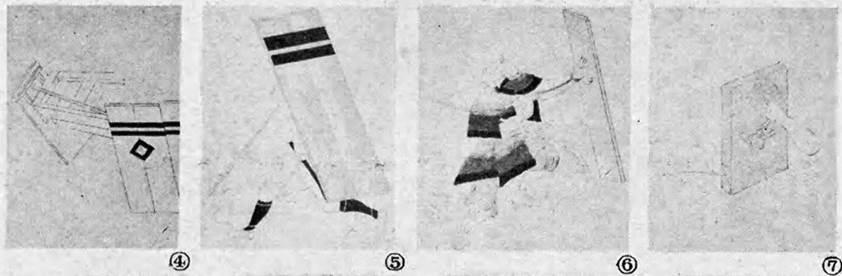

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA��̑�R�ɑ��ċ`�F�R�͋ɂ߂ėł���A���̏�A��Ɛ�����N�U���ꂽ�̂Ōj��ɉ����ē�k�ɒ����h����炴����A�e�q���̍א�R������������ꂽ�B�܂��ꎞ�I�ɒ��`���r���A�Ăё����ɋA�������א쌰���i��❡�j�͂����Ƃ����Ԃɑł������Ă��������Ǝዷ�i�ߍ]���H�j�Ɍ����ēّ����A�א엊�t�̎]�Ɛb�A�����Ǝ��i��❡�j����̒��H���œ��������B���t�͓����k�̎����{�Řa�c�E��R�ƌ��˂���B�u��C�����L�v�ł͂��̐펀�̖͗l���ꕶ�ł����Ɨ����Ă��邪�A�u�����L�v�ł͂��������G����������悤�ɏڍׂɂ��̍Ŋ����`����Ă���B��R�̎g�p����ꖇ�|�̗��ɂ́g筭�h�i�Z�̂悤�ȍג����j����q�̂悤�ɑł��t�����Ă���A�R���p�N�g�ȍ��Ȃ��炻��𑫂�����ɂ��ĕ���݂ɂ悶�o�荂������|���˂����邱�Ƃ��ł����i�}�P�D�Q�Ɓj�B���̉J��ŗ��t�̑O�i���j�܂��Ɠ����ɔn���������Ē��ˁA���t�͕s�^�ɂ����n���Ă��܂����B�n�ʂɓ]����Ȃ�����G���̕G���N���オ�낤�Ƃ���Ƃ����G�̖��ɍA��˂���Đ▽�����̂ł������B�א�R�̑�����ŋ`�F�͋͂��P�O�O�R�]��ƂȂ��ċߍ]�Ɍ����ė����Ă䂭�����p�͂Ȃ������B

�}�P�D�C�D�͒u�|�A�E�F�͎�|�Ɛ����ɂ���B�ꖇ�|�͂����炭�E�̂悤�Ȍ`��ł������̂��낤�B

�@�@���{�ł̓��[���b�p�̂悤�ȏ|�ƌ����ꏏ�Ɏ��K���͏��Ȃ��������A��R�͈̂ӊO�ɓƑn�I�����H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���{���j�l�Êw�v�i�㓡���@�l�C���[�@�P�X�S�O�j�i�u��������}���كf�W�^���R���N�V�����v���]�ځj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌�̌o�߂́g�����̈ꓝ�h�ŏq�ׂ��ʂ�ł��邪�A���炭�̊ԁA�k���̌����E�����E������3��c�Ɣp���q���m�e���͉ꖼ���ɗH����Ă��܂��B������c�Ȃǂ͊��q���{�ŖS���ɂ͘Z�g���T��̖k�𒇎��A���v��Ƌ���E�o���ߍ]�n��ɂĖk����S�R�Q�l�̎��Q��ڂ̓�����ɂ��A�����V���ł͔p�ʂ���邪�A���������ɗi������Ėk���c�ʂɕԂ�炢���B�Ǝv���A�����̈ꓝ�ő����ɗ����čĂщ@���p�~�ƂȂ�A������̉ʂĂɉ����ꖼ���܂œ쒩�ɝf�v�����Ă��܂��n���B���̌�A�k�����������A�����邪�[���T�@�ɋA�˂��O�g�ɉB������Ƃ����g�p����̐��U�ł������B�Ȍ�̍c�ʌp���͑�X�����V�c�̌����ł��邪�A�����ɂȂ��ē쒩�������Ƃ����ƍĂєp�ʂ����Ƃ����ł��J���ڂɉ���Ă���B�B��z�����畜�����Ăыg��ɑJ�K��������V�c�̐��U���N�������������A������c�͂���ɂ������Č����̈ꐶ�ł������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

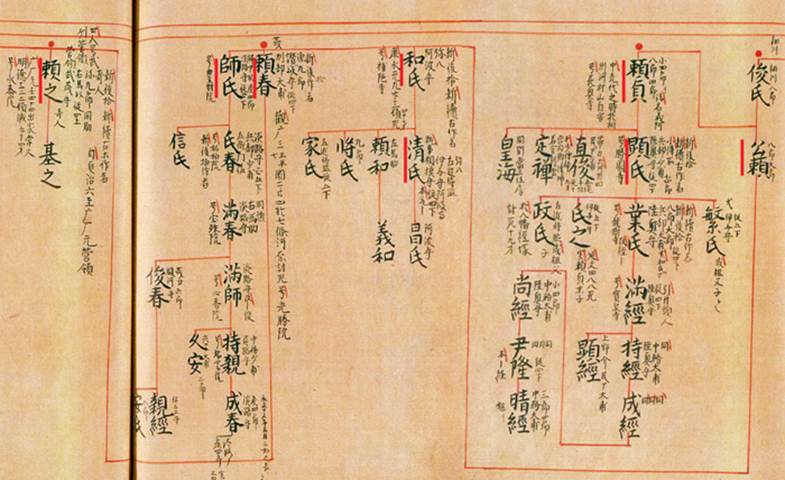

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍��ł́A���t���ӂ̉ƌn�ɂ��čēx�A���Ă݂邱�Ƃɂ���i�}�Q�j�B�����V�������A�����ɏ]���Ċ����̂͌����Ɨ���̎q�������ł������B�����ɂ��Ă̎��т͓`�����Ă��Ȃ����A�o���̍א싽�ɋ߂����m���L�c�s�̗Տ����i��❡�j�ɂ͕��̏r���ƕ���ŕ������B����͒����̗��ŕa�̂��ߓ����邱�Ƃ��ł����k����̎�ɂ����邱�Ƃ�����Ď��Q�����Ƃ����B��͍��쌧�̉F���Âɂ���i��❡�j�B�����̑��q���a���A���t�A�t���̂R�Z��ł���B�V���ł͊��q�Ɏc�鑸�����j�̐�����Ɏd���A�V�c�`����y�����N�������Ƃ����������O�l�c�����ċ`�吨�����|�����B�����R�N�̑����s�����ɍۂ��ẮA�R�Z�푵���Ďl���ɓn�舢�g�̏H�����i���������g�s�y�����H���j��{���ɑ�������𑤖ʂ���x�������B���̌�͏㋞���Ă��ꂼ�ꖋ���ɎQ�悵���ƍl������B�ӔN�̘a���͏H���ɉB�����ėI�X���K�̐����𑗂����H���Ɏc����Ă���B���j�̗��t�͐����̈ꓝ�Ƃ��̌�̍����ŏ�L�̔@���s�œ������A���V���Ɠ��p������B�O�j�̎t�����Z�B�ɏ]���đ������x���A�쒩�ɐQ�Ԃ����������̖O�Y�i���X�j�M�����U�߂Ă�������������銈��������A�t���̉ƌn�͑�X�A�W�H���ɔC�����ĂV��ڂ̏��t���O�D�V���ɖłڂ����܂Ō����킶�s�̗{�X�فi�€�₩���j�����قƂ����i��❡�j�B�a���̒��j�������A���t�̂��ꂪ���V�ŁA�P�O�N��̔���ɂ���Ęa���̒����͖v���A���V�Ƃ��̌Z��̌n�����א�Ǝ嗬�ƂȂ�̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����A�����̒�̗���̒��j�������ł���B�V�����ɂ͒�̒��r�A��T�Ȃǂ������������Ɏ��S�����悤�Ō����̔@���ƌn�̊g����͂��܂茩���Ȃ��B�����͎]��A�y�������ɔC�����A�͓��A�a���̎������˂�����ؐ��s�Ƃ̐킢�ɔj��E���͉̓�C���ꍂ�t�ׂɎ���đ���ꂽ�B�ω��̏�ł́A���ꑰ�ւ̔����ƕ��̗��傪�ɒ�̌��ł���Ƃ��������ڂ��炩�ꎞ�A�����ɒ�̒��`���r���A�����◊�t�̒Ǔ����邪�قǂȂ������ɋA�����Ă���B���t������������͋`�F�ƂƂ��ɋ��s��D�҂��邽�߂̒��S�I�Ȗ������ʂ����������̔N�̂V���Ɏ��������B�c�O�Ȃ��炻�̎����ɂ��Ă͖��炩�ł͂Ȃ��B�����̂��Ƃ͗{�q�̔Ɏ����p�������A�����@���M��H���ċ��������Ɠ`������B����ɂ��Ắu�����L�v�ɏڂ����L�ڂ�����A�������߂ďq�ׂ邱�ƂƂ���i��❡�G�H�����j�B

�Ȃ��A�����̍א�Ƃ̕揊�͊e���ɎU�݂��Ă��ĕs���Ȃ��̂������B�H����ɂ͘a���̕�̕�Ɏ��Ղƕ�⸈̕���m�F����邪�A���t�̂��̂͌�������Ȃ��B��N�A�{���n���H�����珟���Ɉڂ�A���t�̖@���ɗR�������̌����@���H�����猻�݂̖�s�喃�������Ɉړ]�����t�̗��h�ȕ�������̈�p�ɂ��邪�A�����̂��̂ł͂Ȃ������܂ł���N�̋��{���ł���A���͍����H���ɖ����Ă���Ƃ݂�̂��Ó��̂悤���i��❡�j�B���̍��A�����̉ƌn�͂��łɖv�����Ă����̂Řa���̕���H���ɂ��̂܂ܕ��u���ꂽ�̂�������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍א�����̉ƌn�A�܂莺������ɍł����W�𐋂������g���Ƃɂ��ẮA�u���g�א쎁�̌����v�i�ᏼ�a�O�Y���@�^���ˏo�Ł@�����P�Q�N�j�ɔ��ɏڂ������̕��ʂ̕K�ǂ̏��ł�����B�������e���ŎQ�l�ɂ����Ē������B�����ɒ��҂̎ᏼ���ɑ������납��h�ӂ�\���鎟��ł���i�}�R�j�B

�}�Q�D�א쎁�̌n�}�i��❡�j�i�����j�B��v�Ȑl���ɐԖT������ꂽ�B�i�u���ڕ����v��蔲���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������}���كf�W�^���R���N�V�������]�ځA�ꕔ�����j

�}�R�D�u���g�א쎁�̌����v�i�ᏼ�a�O�Y���j�̕\���B

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��