南海治乱記・・・天正十一年五月、元親、東方利運に成て平木の城に到り十河城を攻べしとて大兵を向しむ。城守三好隼人佐より阿州岩倉城主、長宗我部掃部助方へ伝を以て頼み来るは、此城の運、今時に到り又道口を明けて賜らば城を明渡し申す可しと通達す。掃部助より元親に達す。元親曰く、此城は阿讃両州の悪党ども集り寄て境目に於て狼藉をなし盗賊となす。此時、悪人の根を絶ずんば何の時を期すべきぞや、赦すべからずと也。隼人佐重て申す様は、我、三好の末に生て盗賊の名を得べき者に非ず、去年より附城を搆られ海陸の通路を絶れ領内の秋毛も三年の間費耗せられて衆兵餓死に及ぶ故に粮食を奪て身命を続にき。武士は勝て盛るも運負て衰るも運也。元親、弓矢を取て達人なれば是の程を観察あるべき歟、但死を賜ふと云ども我のがるべき身に非ずと申し伸られければ、元親も哀に思はれ屋嶋の浦へ送り遣はさる。四国は元親の領国となりて立寄る陰もなければ先づ備前へさしてぞ渡られける。事窮る時は死を懼れぬならひなれば千余人、一人も離れずして附従し屋嶋の奥、庵治浦まで退ける。

扨、又十河の城へは長曽我部右兵衛佐親吉を城主として組与力多兵附られて入城也。中讃州綾郡鷲の山の城主、新名内膳を殺害して其城を入交孫右衛門につかはし入城す。是、新名に罪なし、此城を取んが為とぞ聞ゆる。入交は後、蔵人と号す。当国の目付也。夫よりして元親、香西氏が城に来り中讃岐にして手次よき城也とて二万人の内の足軽人夫をかけて西の方に二重堀をほらせ堅固に取固めさせ仕置あって西長尾の城に到り国中の兵将、是より在宅の暇を給て各我が居城へ引退き初て軍労の心を緩めける。 (讃州十河城落去の記;巻之十二)

元親記・・・・(⇒❡より)次に、この引足に十川の城を攻めらるべきと、人数を差向けらるる処、はや城中より降参を請ふ。この城は去年より付城をなされ、海陸の通路留められ候故、城中疲れ果て籠城堪へ難きに依て、岩倉城主同名掃部助を頼み来る。城主隼人佐申す様、城を退散致すべき条、浜の手へ道口を仰請られ下られ候へと申す。元親卿、この十川の城へは、阿讃両国の残党ども聚めて働くは、境目にて色々狼藉をせし者共なり。爰にて悪党共に退治すべし。赦免は思ひもよらず、と宣ひて同心無し。重ねて隼人佐申す様、去年より諸口の通路留りて、矢・兵粮尽きはて、飢に及ぶに依て、身命を助けん為に乞食狼藉を仕候き。更に悪心に非ず。この度思召さるる分候はば、元親卿に対し、以来敵を致す間敷の起請を書きて上り申すべしと云ふ。併(しかしながら)、是は不便至極なる申し様とて、免して矢嶋の浦へ送り捨てる。四州は分国の内、何れの国にも忍ぶべき陰はなし。皆備前の地へ渡りしなり。この度にて讃州一国残る所なく相済むなり。 (十川之城落去之事;巻之中)

長元物語・・・・一、十川は、三好正安の枝城、土佐へ随ひ申さず。これによりこの辺へ土佐衆切々相働き、毛作をなぎなどしければ、民も疲れて、この城明け退くなり。

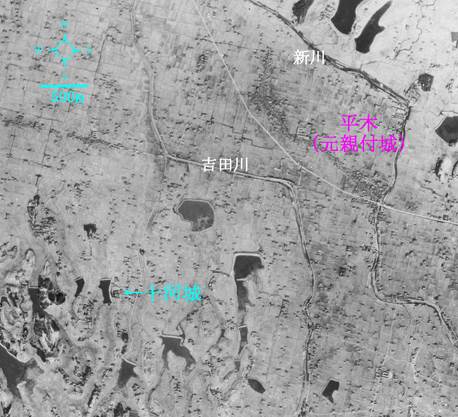

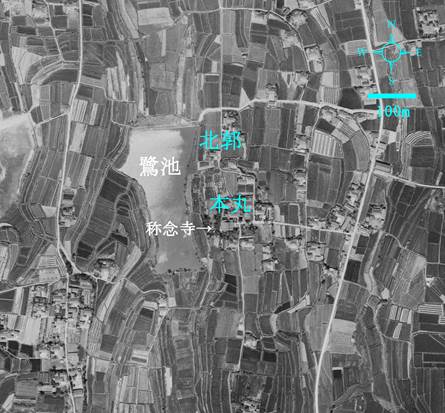

(左は十河城と平木の関係(国土地理院航空写真;昭和23年を使用)。右は十河城の拡大(同航空写真;昭和38年を使用)。)

天正11年5月、元親は引田城を攻めてこれを落とし、続けて十河城を大軍で囲んで1年余に余る兵粮戦に決着をつけようとした。まだ十河存保の拠る虎丸城が残ってはいるが、十河城本城を陥落させることは十河氏の象徴を下すことに他ならず、元親の四国支配を完遂させる名目として対外的、政治的な意味合いが大きかったのである。城は存保の異母兄である十河隼人佐存之(⇒❡)や付家老の久保佐渡守盛長などが守っていたが、秀吉の援軍である仙石秀久も敗れ、元親が城の北方の平木に付城を設けてからは屋島からの兵粮も遮断され万事休すとなった。兵粮を得るために以前から前田甚之丞(⇒❡)が香西方面で強盗殺人を繰り返し、他の家臣も南の阿波国境で十河氏公認の悪行を重ねたことが元親の耳にも入っていたので、最初は和平交渉も難航したようだが、以後敵対せずとの起請文を書くことで6月11日に開城して備前方面に落ちていった。この時点において讃岐で元親に反目する城は存保の楯籠もる虎丸城だけとなったのである。ただ、文献によっては虎丸城が先に陥落して存保も十河城に舞い戻っており、開城時に揃って備前に落ちたという説もあり、引田合戦の時期と合わせて未だ諸説紛々の状態である(⇒❡)。

なお、家臣の久保家は代々三好家の家臣で、元々は平国盛を祖とする阿佐氏と同じ祖谷の豪族である。南朝を戴く阿波山岳党の一員であったが後に三好氏に臣従してその家臣となった。足利義稙が将軍に返り咲いた際、細川澄元と三好之長が一時、祖谷に潜行したのもそうした背景があったからだろう(⇒❡)。三好一存が十河氏の養子に入ってからはその付家老として讃岐に入国し、以後、代々、十河家に仕えた。江戸時代には帰農して古高松に移り、久保氏から上野(あげの)氏、さらに揚(あげ)氏と姓を変えた。「揚一万石」と称される讃岐随一の豪農としても知られ、文人や書画家を輩出しその茶室は特に有名であった(⇒❡)。戦後は揚家が没落してしまい現在は三木町の渡邊家で保存されている(⇒❡)。また城代の十河存之は戸次川の戦いで存保とともに戦死したが、遺児は秋元氏を嗣いで郷内で帰農し新田開発をしながら連綿と続いたことが、「十河郷土史」に記されている。

「南海治乱記」では、十河城落城と合わせて元親が”鷲の山城”城主の新名内膳正を殺し土佐の入交蔵人(香美郡岡東城主?)に与えたことが淡々と記されている。鵜足郡の長尾氏(⇒❡)も同じ運命を辿ったとされ、四国統一の陰で邪魔なだけの小領主は秘かに抹殺するという元親の非情さを、香西成資は「是、新名に罪なし、此城を取んが為とぞ聞ゆる」と当時の風評を借りて厳しく論断しているのである。