�y�N��̐��ρB�א엊�V�A�Ǘ̂����z

��C�����L�E�E�E�厡�Z�N�����\�ꌎ�A�א엊�V�V���̎����Ƃ��ď㋞�������א�]���F�t�A���Ղ𑱂Ĉ��g�������W�ɋ��Z���Ďl���������ƂȂ�B�����Z�N�A�l���㍑�̋{�������̎��A�א�F�t�l���̕��O��]�l�𗦂ĖL�㍑�ɏ蚌�������Ċ��ɔ�㍑�ɍU����Ƃ��B�e�r�A���ė͂𗎂��~����Ĕ�㍑�ɋA��B���A�F�t�̕�����R���ď��R�ƁA��B���������ď㗌���肵���A�ɗ\���̋{���Ǔ��g���}���M�Z��A���c���l���Y���U�����p�����Ɖ]�ւǂ����ɗ\�̒n�����j�Ȃ�Ύ����̍����Ȃ����Ƃ����ē����o�钆�ɋ�B�������B�\�B�̋{���A���č~����ē���G���ׂ��炸�Ɨ̏����B����������获���ɍ��đF�t�ɕ��]�����ߗ������������ď㋞���B�̂Ɏl�������������B�א엊�V�A�V����捂̌��𗧂ČܔN�����A�N��N�ɔ������q�z�g�`���Ɏ����E������Ďl���ɉ���A�䔯���ď�v�ƍ����B�E�E�@�@�@�i�א엊�V�A�����E�������Ďl���ɋA���̋L�G���V��j

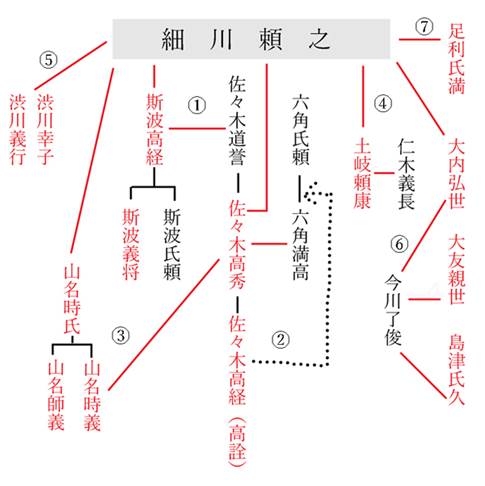

�}�P�D�N��̐��ςɂ�����א엊�V�ɑ���m���̑��}�B�Ԏ��ƐԐ����Η��W�������Ă���B�i�g��͉摜���N���b�N�I�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�厡�U�N�i1367�N�j�A�Ǘ̂ɔC����ꂽ�א엊�V����芪���������Ɍ������Ȃ邱�Ƃ́A�u�א엊�V�A�����`���̊Ǘ̂ƂȂ�B�v�i��❡�j�ŏq�ׂ����A�����ł͗L�͂Ȏ��ƂƂ��a瀂������ڂ����q�ׁA�u�N��̐��ρv�ւ̉Ύ킪�����ɕ��G�ɗ��ݍ����Ă��邩���l���Ă݂����B�}�P�D�͂��̑�܂��ȑ��}�ŁA�Ԏ��ƐԐ����Η��W�ɂ��邱�Ƃ������Ă���B�����ɉ����Đ������A���e�́u�א엊�V�i�l���p��164�j�v�i���� �M�@�g��O���ف@���a�S�V�N�j���Q�l�ɂ����Ă����������B

�@

���X�ؓ��_�Ǝz�g���o�̑Η��E�E����ōא쐴�����łт�ƍ��X�ؓ��_�́A�������{�n�ƈȗ��̒��V�i�ł���z�g���o���Ǘ̂ɐ��E����B�Ƃ��낪���o�͕��q�ƂƂ��đ����Ɠ����ł���Ƃ����ӎ������������f�����B�����œ��_�͎����̖����ł��鍂�o�O�j�̎����𐄂����A���o�͎����̓M������l�j�̋`�������̍��ɂ���B���ꂪ�������ƂȂ��Ă��̌�����_���̎z�g�Ƃɑ��錙���点�Ƌ`�F�ւ�槌����s���A���ɒ厡�T�N�ɍ��o�͎��r���z�O���ɕN�ǁA���̌�܂��Ȃ��a�������B����Ȓ��Ő����������q�̋`�������X�ؓ��_�A�Ђ��Ă͎����̌�ɊǗ̂ƂȂ������V��G�Ύ�����͓̂��R�ŁA�i�a�R�N�U���ɉz���ŋN���������V�Ƌ`���̏��̂�����g���u���ŗ��҂̊W�j�]�͌���I�ƂȂ����B

�A

���X�؍��G�ƍא엊�V�̑Η��E�E���X�ؓ��_�̒��j�ł��鍂�G�Ƃ̊W�͓����͋��͊W�ł������B�����R�N�i1370�N�j�A�Z�p��������q�T���ہi�����j���c���ğf�����̂ŁA���V�͖�������������܂ō��X�؍��G�P�q�̍��X�؍��o�i�̂��̍��F�j���㌩����悤�������������A�������A���_���S���Ȃ�ƘZ�p�ƉƐb�����F�r�˂ɓ����A���V�����̗v���ɋ�������Ȃ��Ȃ荂�F�͌㌩�݂̂Ȃ炸�ߍ]������Ƃ���Ă��܂����B���̍��G�����{����̂����R�ŁA���X�؉Ƃ����͊W�����C�ɓG�ΊW�ƂȂ����̂ł���B

�B

�R�����ƍ��X�؎��̍R���E�E�R�����͏o�_�A�B��̎��E�������č��X�؎��Ƃ̊m��������A�R���������ꎞ�͑������`�}�Ƃ��ē쒩�ɑ����`�F�����s����ꎞ�Ǖ�����Ȃǂ������A���V���Ǘ̂ƂȂ��Ă���̍��̕ۑS�������ɖk���ɋA�������B�������A�����ς�z�g����a��K�q�ɋ߂������V�h�̓��ڂ̈�l�ł������B���j�̎t�`���A�ዷ�̏��̂����X�ؓ��_�ɖW�Q����쒩�ɍ~��A�̓y�̐ڂ��闊�V�h�̐ԏ����S�Ƃ��킢�e�q���X�A���V�̊Ǘ̏A�C�𐄂������X�ؓ��_��ԏ����S�Ƃ͗̓y���k���̐��G�Ƃ��đΗ������Ɠ����������V�h�̕����ł������B�i�a�S�N�i1378�N�j�A�א엊���i����j�叫�ɋI�B�̓쒩���U�߂��ۂ͏���ɓP�ށA�A���������ߔ��]�U���ɓ]������R�ɍא�R�͑�s���Ă��܂��B�{�����`���͂��낤���Ƃ��R���`���⎁���Ɏw���𖽂��ď����������߁A�א쎁�͑S���ʖڂ��������B

�C

�y�N�Ɛm�؋`���̊m���E�E�y�N�͔��Z�A�����̎��ł��������m�؋`�����쒩�ɑ����Ėv������ƈɐ����������C�����B�Ƃ��낪�A�厡�T�N�i1366�N�j�Ɏz�g���o���q���Ǖ�����Ǘ̂ɏA�������V�́A�k���ɋA�������`�����ɐ������ɍĔC�����̂ł���B���N�͏]���A�z�g���ɋ߂�����ł������̂ł���͕l���ł���Ɗ�����͖̂�������ʂƂ���ł͂���B����ɗ��N�̎q�̋`�s�͎������l�ł��������A�����R�N�i1371�N�j�ɍ��X�؍��G�Ɍ��ƂȂ����B��������V�ɔ���������傫�Ȍ����ł��낤�B���V�Ƃ��Ă݂�����ł�������ȓy���ɐ����i�̖k�����ƌ��т��쒩���͂����剻����̂�h���Ӑ}���������Ǝv�����A���V�ɓ{���ď���ɋA�������y��ꑰ�ɂ͖��{�̖��߂��͂����A���҂̋T��͂��͂�C���s�\�ȂƂ���܂ŗ��Ă����̂ł���B

�D

�א엊�V�Əa��K�q�̑Η��E�E�a��K�q�͏��R�`���̏y��ł���A����̋I�ǎq�ȏ�ɉB�R���錠�͂������Ă����B�Η��͌�����V�c�̏��ʂɊւ��邱�Ƃł���A���V�ɂƂ��Ă͏��R�Ƃ�c������������ł̍ł����Ȗ��ł��������낤�B���[�͐����̈ꓝ�i��❡�j�ɂ܂ők�邪�A���̂Ƃ��k���̐����V�c�͔p�ʂ���㑺��V�c�ɓ��ꂳ�ꂽ�B���N�ɓ�R�����s�ɗ������ꓝ�͈���I�ɔ��̂ɂ��ꂽ���A���̂Ƃ��k���̌����E�����E������3��c�Ɣp���q���m�e���͓�R�ɂ���ĝf�v����A�ꖼ���ɗH�����B�d���Ȃ������́A�s�Ɏc���Ă��������V�c�̎O�{�ł����m�e���i�����V�c�̍c��j���ނ���H�N�����Č�����V�c�Ƃ��k�������������B�����R�N�i1370�N�j�A������V�c�͑��c�q�̏��m�e���𓌋{�ɂ��悤�Ƃ������A������c�����g�̑��c�q�̉h�m�e���𗧑��q����悤�ًc���������̂ł���B���V�͌�����V�c�̐\���o�������������A������c���͏a��K�q����v���Ď��X�Ɉق��������̂ł���B���ǁA���V���S��������c�̈⌾����m�F���ď��m�e���i��~�Z�V�c�j�Ɍ��肳�ꂽ���A�a��K�q�Ƃ�崂�͑����[�����̂Ƃ��Ďc�����B����ɗ��V�ɂ���ċ�B�T����K�q�̉��ɂ�����a��`�s���獡�엹�r�Ɍ�ւ�����ꂽ���Ƃ��⍦�ƂȂ����B���V�����ɍ��엹�r����C�����ƁA��B�T��E�͍Ăяa�쎁�����P���邱�ƂɂȂ����B

�E

���엹�r�Ƌ�B���喼�̑Η��E�E��B�ɂ�����쒩�ւ̍U���͗��V�ɋ�B�T���C�����ꂽ���엹�r�ɂ���ċ��͂ɐi�߂��邪�A����~�����}�O�x�z��嗤�Ƃ̖f�Ղ𗹏r�ɉ���肳���̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^�O���������ɔ��R�I�ɂȂ������߁A���̐����w�ɂ����ē~����d�E�����i��❡�j�B����ɕ��������Î��v�A��F�e���A����O����͋A�����Ă��܂��Ȍ�̍��Ɏx����������Ă��܂������A�O�����q�̑���`�O������_���ĂȂ�Ƃ���҉�ł����B�܂��Ő����ɂ͗��r���}�O�A�}��A�L�O�A��O�A���A�����A����A�F���̎������C������Ȑ��͌����`���������߁A����ɋ`���Ɍx�������悤�ɂȂ�B�����̕ςŋA���������ÁA��������r�Ɗ��S�ɘa�r���邱�Ƃ͂Ȃ��A����������Η��r�̎��r��_�����̔w��ɂ��闊�V���G������悤�ɂȂ����B

�F

���������̖�]�E�E��Q��֓������̑��������́A�y�N�A���X�؍��G�炪���V�֔�����|���̂Ɠ������ď㋞����Ă�B����͗��V�ƂƂ��ɋ`���������Ď��������R�ɂȂ낤�Ƃ�����S�����������ʂł��邪�A�y�炪�����Ƃ��ĒS���グ�悤�Ǝ��O�ɍH�삵�Ă����\���������B�������Ɋ֓��Ǘ̂̏㐙���t���|���������߂ɒ��~�A�`���ɎӍ߂�����Ȃ��Ȃ������A�Ȍ�����R�Ƃւ̑R�S�͘A�Ȃƍ��܂葱����̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ĉi�a�T�N�i1379�N�G�R���Q�S�����͍N��ɉ����j�P���A�y�N�����Z�ŋ����A���X�؍��G���ߍ]�ŋ�������ƍŏ��͔ޓ��ւ̒Ǔ��߂��邪�z�g�`�����Ǔ����ޓ��͖̎Ƃ��肢�o��Ƌ`�����f���ɏ]�����B�����A���ꂪ�_�@�ƂȂ��Ĕ����V�R�����X�Ɠ������S���P�S���ɂ́g�䏊�����h�i��❡�j�ňЊd�A���̈��͂ɋ������`���͗��V�ɋ���ޏo����悤�����A�א�ꑰ�O�S�]�R�͓����A�������o�Ďl���ւƗ����Ă������B�V�����Ǘ̂ɂ͎z�g�`�����C�����ꗊ�V�̔C����@�߂͎��X�ƕ����Ă����B�����͐ےÍ�������C���ꂻ�̑��̎����啝�ɉ��ւ��ꂽ�i��❡�j�B����ɓ쒩�͖̉�ʒ����k���ɋA������Ƌ`���͒ʒ����ɗ\���E�ɔC�����ĂV���ɂ͗��V�Ǔ��߂���������B�܂��A���g�R�x���Œ�R����א쐴�����j�̏����i�����j�̊��������������邪�A���̋@��𐧂��ĂP�P���ɂ͍א�ꑰ�������Ĉɗ\�ɐN�U���Ēʒ����u�E���A�����̒�R���������߂Ă��܂����i��❡�j�B����ɋ������`���͋}�ɑԓx��������ƂƂ��ɗ����͖̎Ɖ^�������ʂ��������Q�N��̉i�����N�i1381�N�j�R���Ɉꉞ�A���V�A�����̒Ǔ��߂͉������ꂽ�̂ł���B���̐��ς̔w��ɋ`���̈ӌ��������������͖̂����ŁA���̉䂪����������C�̐��i�𗊔V����������F�����Ă���A�����������Ԃ��N���肤��̂͏\���ɗ\�z���Ă����͂��ŁA�l���̌Z����J���������Ď������ŕ��N����Ȃ��悤���S�̖h�����Ă����ƍl������B��ɑ����g�����̗��h��g���i�̗��h�̂悤�Ɉꑰ�̕���𗘗p���Ē������J��Ԃ��d�����N�������ċ���Ȏ��Ƃ���̉�������Ƃ������{�́g�`�Ƃ̕h�̑��̋]���ɂȂ�Ȃ������̂͒P�Ȃ�K�^�����ł͂Ȃ��A���V�̎����ȏ����ƍs���͂ɂ��Ƃ��낪�傫���ƌ����邾�낤�B���̌�̌o�߂́u�א엊�V�A�ɗ\�ɐN�U�B�͖�ʒ��펀�B�v�i��❡�j�A�u�����`���A�����Q�q��A�F���Âɐ����B�v�i��❡�j�A�u�����̗��B�R�����������B�v�i��❡�j���Q�l�ɂ��ꂽ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��A�u��C�����L�v�ł͍N��N�̐��ςɂ͐G�ꂸ�u�א엊�V�A�V����捂̌��𗧂ČܔN�����A�N��N�ɔ������q�z�g�`���Ɏ����E������Ďl���ɉ���A�䔯���ď�v�ƍ����B�v�Ɨ��L����邾���ł���B�����ɗ\�N�U�Ɖ͖�ʒ������ɂ��Ă��u�\�B�̋{���A���č~����ē���G���ׂ��炸�Ɨ̏����B�v�Ƃ��邾���ł���B�����L�Ɠ������ɐ����́u�]�B�א�L�v�i�u����p���@��Q�v�i��������}���كf�W�^���R���N�V�����j��❡�j�ɂ͂���Ȃ�̏ڂ����L�q������̂ŁA�Ȃ������������A���̎����̍ł��Z���Z�[�V���i���ȗ��V�̒Ǔ��Ƃ��̌�̋N���̋L�����܂������ȗ������̂��͕s�v�c�Ƃ��������ق��Ȃ��B

�}�Q�D�N��̐��ςŁA�l���ɉ��삷��א엊�V�B�ޕ��ɐ��{�̑D�����ꂪ�`�����B

�u�ԉc�O��L�v�ɂ��A�א�ꑰ�͂S���P�U���ɐ��{����D�Ŏl���ɓn�����Ƃ����i��❡�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�G�{���{�O�j

��S���v���]�ځA��������}���كf�W�^���R���N�V�����ɂČ��J�j

![]() �@�@�@Home��

�@�@�@Home��